浦口火車站片區效果圖

南京北站效果圖

綠水灣濕地公園航拍圖

綠水灣濕地公園

王荷波紀念館

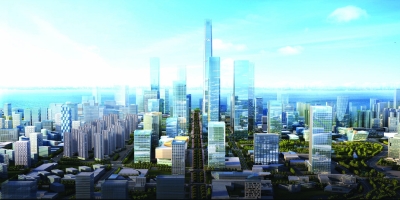

江北新區中心區規劃效果圖

南京江北新區獲批為國家級新區以來,始終堅持世界眼光、國際標準、高點定位、規劃引領、創新驅動,以國際化視野謀劃新區未來發展,以高起點規劃引領南京新主城建設,走出一條具有江北新區特色的高品質發展之路。

過去六年,江北新區緊密圍繞國家級新區、江蘇自貿試驗區南京片區和現代化新主城建設要求,高標準、高品質推動各項規劃編制工作。

統籌規劃,長江之濱創見未來

——《南京江北新區國土空間總體規劃(2019-2035年)》

江北新區堅持人民城市為人民,圍繞“創新、産業、生態、開放、宜居”5大關鍵詞,開展國土空間總體規劃編制工作,拉開現代化新主城建設大框架。一座綠色之城、創新之城、開放之城、宜居之城正崛起于長江之濱。

推動綠色轉型,築牢生態江北

江北新區枕山擁江,是我國為數不多的濱江國家級新區,肩負長江經濟帶綠色轉型發展的重要使命。規劃以“共抓大保護、不搞大開發”為導向,正確把握生態環境保護和經濟發展、破除舊動能和培育新動能、自身發展和協同發展的關係,積極探索協同推進生態優先和綠色發展新路徑,將長江江北段建設成為綠色生態帶、轉型發展帶和人文景觀帶。

優化産業空間,佈局創新江北

江北新區立足創新驅動,以産業佈局優化促進城市創新發展。一方面,江北新區加快推進産業結構優化,通過增加高新技術産業、高端服務業,降低重化産業、一般製造業,構建“3+X”現代産業集群。另一方面,江北新區提出創新産業空間佈局優化策略,通過預留本土優質創新型龍頭企業承載空間,提高自主創新策源能力;增加新型産業用地、提高傳統産業用地相容性,滿足就近創新轉化需求;劃定産業園區保護線、城市型産業社區保護線,保障優質産業空間。

升級平臺樞紐,建設開放江北

建設全面開放、服務創新的自由貿易試驗區。充分發揮江北新區“雙區”疊加後的制度耦合、催化作用,形成政策高地,聚焦創新産業、金融法務、對外開放、人才服務等領域進行制度創新與先行先試。

建設連結區域、創新先導的高鐵樞紐經濟區。加快北站樞紐建設,打造南京北部新門戶。站前片區以高鐵樞紐經濟為引領,吸引優質創新要素資源集聚,凸顯長三角同城化企業總部特色,協同老山打造“山-站-産-城”融合的城市新客廳。

建設江海聯運、雙向開放的海港樞紐經濟區。依託深水航道貫通,提升西壩港樞紐能級;整合水、鐵、公、管道資源,提升西壩港交通集疏運條件;加強港區及港後腹地開發,推進西壩“四港一區”功能建設。

提升城市功能,打造宜居江北

江北新區錨定建設高品質現代化新主城,聚焦公共服務、交通效率、形象魅力、城市管理實現全面提升。

提升公共服務水準。規劃構建“城市級中心——城市級副中心——地區級中心——社區級中心——基層社區級中心”五級中心體系,構建城市社區生活圈、鄉村社區生活圈、産業社區服務圈和創新社區服務圈。

提高交通出行效率。規劃構建以軌道交通為主體的城市交通體系,提高公交站點覆蓋率;構建“快速路為主骨架,主幹路成網、次支路補充”路網模式,發展各具特色的道路系統;織密過江通道,促進擁江發展。

彰顯歷史文化魅力。加強歷史文化資源保護,彰顯濱江(河)築城、鐵路開埠、工業發展和紅色革新的文化特色,構建“一帶、兩廊、八區”的魅力體系。

強化智慧城市管理。建設智慧信息基礎設施,包括同步搭建全域覆蓋的感知體系,超前建設高速的通信網絡,統籌構建數據驅動的智慧中樞。構建全域智慧化環境,包括建設城市智慧運行模式,構建城市智慧治理體系,健全城市智慧民生服務。

城市更新,百年老站煥發新顏

——《南京浦口火車站片區城市更新項目城市設計》

濃縮著南京近代史的“百年老站”浦口火車站,是江北新區唯一的國家級文物保護單位。江北新區通過對浦口火車站片區文化內涵、區位條件、人群需求的再認識,以城市更新方式,彰顯鐵路文化品牌,凸顯濱江形象價值,提升社區生活品質。

保護優先,凸顯津浦鐵路文化特色。在嚴格保護歷史風貌區和各級文保單位、延續歷史脈絡的基礎上,植入文化休閒旅遊、創新創意産業,重現老浦口百年火車站的發展活力和新地標形象,開創揚子江沿岸後工業化活化改造時代典範,打造江北新區最響亮的文創品牌。

重塑價值,構建濱江活力綜合組團。強調歷史文化傳承、復興與現代功能有機結合,依託江北CBD新金融産業延伸與津浦鐵路文化價值輻射兩大優勢,打造商業商務、文化休閒、品質宜居等多功能為一體的綜合組團,聚焦科技金融、數字金融、綠色金融等新産業,建設鐵路文化公園,構建南京獨具特色的濱江創意先鋒區,實現更綜合的城市更新發展。

以人為本,塑造城市樂活新社區。隨著新興産業功能的植入,浦口火車站片區將吸引更多元、更高端的人群入駐。規劃著重織補城市公共服務設施,包括在新馬路地鐵站周邊植入大型商業設施,填補幼兒園、中小學教育設施;同步構建藍綠網絡,貫通河道水系,打造通江親水的城市綠地及開敞空間。

凝練特色,紅色文化精彩傳承

——《江北新區直管區紅色文化資源梳理及空間管控專項規劃》

“百年征程波瀾壯闊,百年初心歷久彌堅”。江北新區率先在南京開展區級紅色文化專項規劃編制工作,把黨中央、南京市各項部署落到實處,充分踐行部門行政管理工作職責。

深挖掘、重梳理,建立資源庫與凝練價值特色。通過研習史料、走訪座談,詳細梳理了江北新區紅色文化資源,建立紅色文化資源庫,將核心價值凝練為“南京紅色起點、江淮工運旗幟”的品牌定位。

優評價、抓重點,實現整體保護與分級分類共同管控。規劃以“保護優先、展示與宣傳教育相結合、兼顧資源整合與開發利用”為出發點,綜合考慮歷史文化價值、精神傳承價值、資源本體條件、區位環境條件四大因素,劃分資源等級,確定紅色文化保護利用與傳承彰顯的重點空間,並提出具體管控和引導要求。

強整合、多聯動,實施多元文化協同與分層系統規劃並舉。直管區層面打造由“一軸、一帶、一片、一點”空間結構組成的紅色景區,集中彰顯津浦鐵路和濱江沿線重要資源價值,推出工人運動和黨史教育2條精品路線,打造浦鎮片區、永利铔廠節點2個重點項目。區域層面與浦口、六合相串聯,共同構建“一橫兩縱、四片多點”的大江北紅色文化發展格局。

講品質、微設計,推進空間場所設計與規劃校核管控相融合。通過周邊用地優化、功能提升、環境美化、景觀標誌引導、相關配套設施等的一體化整合,突出景觀風貌、三維空間與文化意向的形象展示。通過校核各類相關規劃,劃定資源點保護範圍,提出管控要求,明確紅色文化資源的展陳與活化利用措施,並對相關規劃進行反饋。

促參與、重宣傳,引領公眾參與和宣傳教育同步展開。規劃強調通過基於大數據、問卷調查等公眾參與方式,以服務公眾為出發點,融合紅色文化與江北新區其他文商旅産資源,策劃“紅色文化+”新功能,繪製紅色地圖,引導紅色文化創新發展。

靶向施策,交通路網外聯內暢

——《南京江北新區國土空間總體規劃(2019-2035年)》——綜合交通專項規劃

綜合交通是城市空間佈局的骨架和要素流動的血脈。江北新區結合國土空間總體規劃編制,開展綜合交通專項規劃研究工作,圍繞“通達開放的國際與區域綜合交通樞紐、多網融合的軌道交通高效暢達新區、健康安全的智慧交通出行新區”發展目標,構築現代化的綜合交通體系。

打造門戶樞紐,構築通達便捷多層次區域交通運輸體系。以綜合樞紐為支點,建成面向長三角的一體化區域交通運輸體系,實現江北新區至長三角中心城市2小時直達、都市圈各城市1小時聯通。高標準打造南京北站樞紐,升級西壩和七壩港口樞紐能級,推進馬鞍機場民用功能。

築強雙快骨架,強化沿江軸向組團快速聯繫和垂江方向聯通。加快城市軌道建設,完善對外軌道快線體系,支撐組團發展互聯互通。構建全域可達、全程覆蓋、全民樂乘的“三全”公共交通體系,完善公交樞紐場站佈局,支持江北新區綠色健康發展。

營造品質交通,構建宜行、宜居、宜業示範新區。推動鐵路、公路、城市道路、城市軌道等多種類型的過江通道建設;構建集約型發展的道路網絡;構建完整連續、安全安心、優美宜人的日常與休閒慢行網絡體系;全面建立差別化的停車供應與管理政策;建設高效完善的貨運網絡。

提供智慧服務,構建綜合交通大數據體系。推進高科技的智慧交通體系構建,打造綜合交通運輸信息化管理平臺。推進智慧化交通基礎設施建設,實現智慧基礎設施網絡化運營管理,建設西壩智慧港口,加快智慧物流綜合服務平臺建設。

綠意共享,濕地涵養生態環境

——《江蘇南京長江綠水灣省級濕地公園總體規劃修編》

濕地被譽為“地球之腎”。位於江北新區直管區東部的江蘇南京長江綠水灣省級濕地公園,是江蘇省第一家以洲灘濕地為主的省級濕地公園,也是南京市第一家省級濕地公園。

綠水灣濕地公園生態價值重要,囊括了永久性河流、洪泛平原濕地、草本沼澤、森林沼澤、庫塘等濕地類型,濕地生態系統結構完整、功能完善。據多次生物調查數據統計,濕地公園範圍內共有高等維管植物191種,脊椎動物204種,其中包括哺乳類11種、鳥類150種,兩棲類6種、爬行類12種,魚類25種,是南京市洲灘濕地中水鳥種類最多的區域、南京市絕佳的觀鳥勝地。

以“生態保護”為中心,開展多方面研究。規劃堅持“全面保護、科學修復、合理利用、持續發展”的方針,重點開展濕地保護(恢復)、科普教育、科研檢測、合理利用、基礎設施、保護管理等多個方面的規劃研究,更好保護洲灘濕地生態系統、生物多樣性、珍稀瀕危物種和野生動物棲息地。

集“多種功能”于一體,實施分區管理。將濕地公園分為保育區、恢復重建區、合理利用區三大功能區,實施分區管理。總體規劃以保護濕地景觀、洲灘濕地生態系統風貌、野生動物棲息地和生物多樣性為重點,在原有基底上恢復多種濕地類型,形成系列濕地微生境,為水鳥、魚類和其他野生動物提供棲息和繁衍場所,提高區域生物多樣性。在保護恢復的基礎上,規劃整合濕地景觀、水系、野生動物棲息地等多種要素,建設集保育、科普、休閒等多種功能于一體,蘊藏一定文化和美學價值的省級濕地公園。

南京市江北新區管理委員會規劃和自然資源局、江北新區規劃國土發展中心 供稿、供圖

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。