原標題:提升國內基層公共文化服務效能 “雲”傳播讓更多人共享豐富文化資源

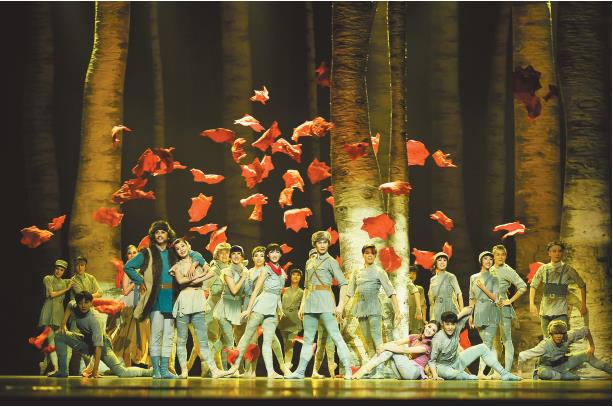

“雲”上欣賞芭蕾舞劇《八女投江》

核心提示

“雲”觀影、“雲”展覽、“雲”劇場、“雲”課堂、“雲”健身、“雲”講座等, “雲”成為文化傳播重要載體。如何利用“雲”推進鄉鎮文化建設,公共文化數字化如何助推鄉鎮文化發展,從而打造覆蓋鄉鎮的公共數字文旅服務平臺,打通文旅公共服務“最後一公里”?

近日,基層公共文化設施效能提升工作交流會在瀋陽召開,記者進行了深入採訪。與會專家認為, 在5G時代,抓好産業數字化、數字産業化,包括文化産業、文化事業的融合發展,用公共數字文化建設的規範化、標準化、高效化來促進公共數字文化的服務,解決城鄉發展不平衡、不協調問題,推進“均等化”,滿足大城市、大農村老百姓高品質文化生活。

“雲”成為公共文化傳播新空間,遼寧文化“雲”成為遼寧省文化信息宣傳的新窗口

鄉鎮綜合文化站是重要的基層公共文化設施,文化和旅遊部高度重視鄉鎮綜合文化站建設,通過加強對文化站效能抽查、暗訪,試運行文化站監管和服務平臺,部署加強文化站管理工作,為推進“城鄉公共文化服務體系一體建設”和“公共文化數字建設”,在國家公共文化雲升級改版基礎上搭建了公共文化雲基層智慧服務端。

“雲”上看話劇《水晶之心》

“十三五”以來,文化和旅遊部全國公共文化發展中心(以下簡稱“發展中心”)依託文化共享工程等公共數字文化工程覆蓋全國的六級網絡傳輸體系與服務體系,聯合各省搭建了國家公共文化雲平臺,各地相繼開展地方文化雲建設,文化館行業分五批次88家單位開展了數字文化館建設試點,初步構建了互聯互通、標準一致的公共數字文化平臺。按照安全、便捷、權威、豐富、開放的原則,發展中心堅持用戶導向,對國家公共文化雲平臺進行改版提升,突出全民藝術普及服務功能,構建以看直播、享活動、學才藝、訂場館、讀好書、趕大集六大功能為核心的全民藝術普及雲服務體系。

作為遼寧省文化信息宣傳的新窗口,遼寧文化“雲”是由遼寧省文化演藝集團(遼寧省公共文化服務中心)所屬分支機構遼寧省文化藝術研究院負責總體技術維護,集文化信息宣傳、公共服務、文化産業、文旅融合於一體的具有遼寧地方特色的一站式文化服務平臺。在平臺上的熱點推薦、薈文化、看直播、賞精品、約活動、學藝術、享閱讀、逛展覽、樂旅遊、淘文創、文化號、特色專題、志願服務和個人中心等板塊,通過“PC+手機H5”雙端實現“互聯網+”與文化行業的融合模式。其中,文化號作為一大特色,整合了圖書館、文化館、專業藝術院團、文博考古、美術館、非遺、文學、旅遊等文化機構資源,為融媒體宣傳矩陣、大數據分析奠定了內容基礎。

據遼寧省文化藝術研究院院長梁海燕介紹,遼寧文化“雲”自2019年上線試運行以來,目前平臺共發佈了7343條內容,直播77場活動,200多萬人次觀看直播;62個場館,233個主題活動,平臺註冊人數16萬多人;遼寧省博物館參觀預約 600多場,共計預約21萬人次。此外,瀋陽故宮的講座也通過遼寧文化“雲”平臺進行預約,總訪問量達500多萬人次。

遼寧文化“雲”聯合社會主流媒體平臺不斷增強傳播力,致力於打造具有遼寧地區文化影響力的融媒體宣傳矩陣。為更好地實現基層公共文化設施效能提升,遼寧文化“雲”將結合區塊鏈、5G、VR、人工智能推薦等前沿技術,推出群眾喜愛的産品,更好地滿足人民群眾的文化需求。比如村裏人在家門口就有戲看,而且有好戲看,文化享受一點兒不比城裏人差。

讓“雲”文化深入人心,並不只是簡單重復已有文藝樣式或是人“雲”亦云, 要深挖地域文化優勢

“雲”文化不能高在“雲端”,要打通公共數字文化服務“最後一公里”,讓公共文化的優質資源共享。

張桂剛是基層公共數字文化服務研究院副院長、中科院自動化研究所副研究員,他從大數據方面進行了分析。他説,共享工程自2002年開始,近20年時間,從國家公共文化雲統計看,基層百姓對有地方特色的文化、非物質文化遺産比較感興趣,發展中心將這些公共文化的優質資源推給老百姓,推給鄉村的基層站點。全國各地老百姓喜歡的地域文化很不一樣,比如江浙一帶喜歡崑曲,北方喜歡二人轉。但也有交叉,比如遼寧的話劇、歌劇、芭蕾舞在全國都很有名,其中《父親》《蒼原》《八女投江》等劇目,從國家公共文化雲後臺可以看到,這些劇目深受全國觀眾喜歡,我們就加強推送。文化聚民、文化悅民、文化惠民,使人民群眾擁有更多的獲得感和幸福感。

以新理念、新載體、新內容、新方法實現線上線下文化惠民的跨界融合,共享文化信息資源、提供公共服務、拓展服務範圍,能夠滿足人民群眾對公共文化服務多樣化、多層次需求。如何拓展“雲”文化?在基層公共文化設施效能提升工作交流會上,全國遴選了5個地方鄉鎮綜合文化站做經驗交流。河南省許昌市積極探索“互聯網+”管理服務新模式,通過建設基層公共文化機構數字化管理服務平臺,實現全市基層文化設施和機構的監督管理、服務及考評;昆山市陸家鎮通過打造文化設施“三級網絡”、特色文化“三張名片”、數字文化“三個平臺”,進一步推動新時代鄉鎮綜合文化站高品質發展;中山市小欖鎮積極探索公共文化服務常態化社會化發展,形成“一線雙節三特色”的文化活動機制和“三社聯動”(社區、社會組織、社會志願者)的服務模式。

文化“雲”讓文化從自上而下的輸出變成平等交流,降低大眾參與文化創作的門檻,激發大眾之間的互動,引起情感共鳴。

讓“雲”文化深入人心,並不只是簡單重復已有文藝樣式或是人“雲”亦云, 要深挖地域文化優勢。

在浙江省寧波市鄞州區鄉鎮綜合文化站建設中,鹹祥鎮文化站精心打造了原生態民謠《鹹祥漁腔·快樂抲魚人》,還原了原生態捕魚歸來喜悅豐收的場景。26位平均年齡73歲的老人手操各式民間樂器,邊演邊唱邊跳,質樸率真。這個節目,至今已在省、市各級“村晚”和才藝大賽、網絡活動中演出50余場次,是該鎮鮮亮的文化名片。就是這個鹹祥鎮,17個村,村村有村歌,配合著村容村貌的自製MV,村民自豪地唱著村歌,稱得上是“唱支村歌給黨聽”。

還有,遼寧農民李春軍舉辦了26年農民“村晚”,通過文化雲直播,深受全國觀眾喜愛。

什麼時候公共文化解決了隨時、隨地、大眾性的問題,那才是老百姓歡迎的“雲”文化

當下,人民群眾接受信息和服務的方式發生了巨大轉變,精神文化需求日益多元,傳統的公共文化服務一方面難以滿足數字化時代人民群眾多樣的基本文化需要,另一方面公共文化難以真正實現均等化和標準化。數字技術的快速發展,為公共文化服務的手段、平臺、內容等帶來創新和升級的契機。清華大學公共管理學院副教授張楠説,從整個國家的角度上講,實際上人民群眾對文化的需求是多樣化的、差異化的,這給公共文化服務的供給帶來很大難度。比如90後、00後、10後的加入與傳統的公共文化服務呈現出明顯的不適,這些被稱為“網絡空間的原住民”在文化接受習慣、文化內容、對新鮮事物的接受度和敏感度等方面更為多變多元,“雲”文化恰能滿足這些人的文化享受和文化交流需要。

基層公共文化設施效能提升工作交流會現場 遼寧日報記者 楊競 攝

創新是文化的靈魂,要讓文化生根發芽,必須擯棄口號式、灌輸式、作秀式的普及,多些互動,讓百姓成為文化的受益者和傳播者。遼寧文化“雲”為提高大眾參與度,特設定多種大眾參與與反饋模式,諸如在線直播、線上評論、調查問卷、線上報名、線上投票、預約反饋、服務評價、供需對接、積分兌換等。

文化力量助推鄉村振興,要以文化“雲”為依託,從“雲端”走向鄉間、走向生活,接地氣、聚民氣。

基層公共數字文化服務研究院委員會委員、重慶市群眾藝術館副館長金勇説,加快基層公共文化服務數字化建設,大眾需要什麼樣的“雲”文化值得深思,在5G時代,如何抓好産業數字化、數字産業化,包括文化産業、文化事業的融合發展,用公共數字文化建設的規範化、標準化、高效化來提升公共數字文化的服務,解決城鄉發展不平衡、不協調問題,推進“均等化”,滿足大城市、大農村老百姓高品質文化生活。

金勇説,什麼時候公共文化解決了隨時、隨地、大眾性的問題,那才是老百姓歡迎的“雲”文化。(遼寧日報記者 楊競)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。