在美國政府開始分批向貿易夥伴發出威脅加徵關稅的信函五天后,曾謹慎地認為自己不會收到此類信函的歐盟,終於成了白宮第四輪“關稅通牒”的收信人。

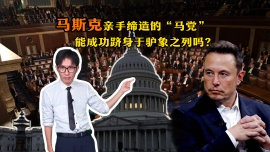

美國總統特朗普12日宣佈,將從8月1日起對歐盟輸美商品徵收30%的關稅,理由是歐盟的關稅和非關稅壁壘導致美國對歐貿易出現“長期、巨大且持續的”逆差。

△特朗普在社交媒體上公佈的信函內容

信中措辭與過去幾天發給其他貿易夥伴的信函基本一致,包括警告對方不要對此次加稅進行報復、鼓勵對方企業遷入美國、若對方積極配合可能對稅率進行調整等。

如此不按常理出牌的“極限施壓”,自然招致歐盟各界強烈不滿。

“歐盟將勝利拱手讓給了美國”

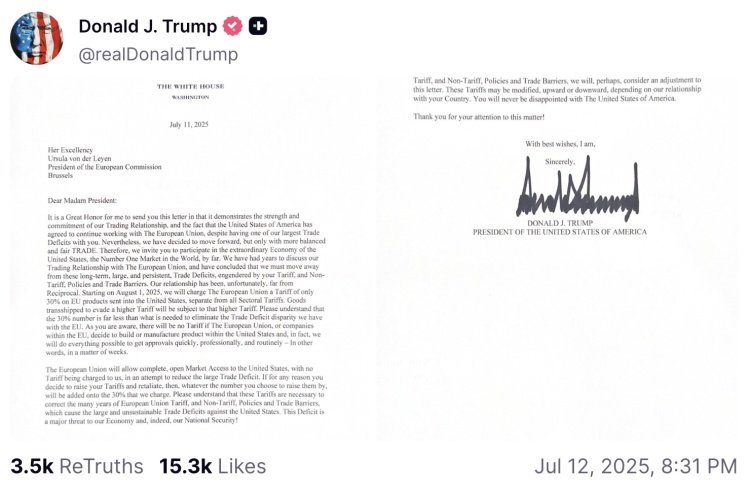

包含27個成員國的歐盟作為單一經濟體,是美國最大的貿易夥伴。歐盟委員會一直將雙方間的貿易描述為“世界上最重要的商業關係”。

歐盟統計局的數據顯示,去年雙方商品和服務貿易總額達到1.7萬億歐元(約合2萬億美元),平均每天46億歐元。

在美國現政府上臺之前,歐盟和美國一直保持著總體合作的貿易關係,美國對歐盟産品的平均稅率為1.47%,歐盟對美國産品的平均稅率為1.35%。

但是自重返白宮後,特朗普一直抱怨歐盟對美貿易順差是“佔美國便宜”,並因此“無差別”地對歐盟加徵了25%的汽車關稅、50%的鋼鋁關稅,以及“對等關稅”緩徵期間10%的“基準關稅”。

△美聯社報道截圖

雖然歐盟一直表示希望通過談判與美國達成一份公平的貿易協議,但在談判過程中,美國政府卻 “變臉”不斷,令歐方猝不及防、無所適從。

在美國盛德國際律師事務所全球仲裁、貿易和辯護業務聯席主管泰德·墨菲看來,歐盟把當前與美國的談判“太當真”是一個巨大的錯誤,因為在美國眼裏,這基本就是在談判歐盟向美國“投降”的條款。

△泰德·墨菲

值得注意的是,雖然多方認為歐盟不應被美國慣用的威脅伎倆嚇倒,但現實情況要複雜得多。

由於內部在對美立場上一直存在分歧,歐盟在談判中的姿態始終“偏軟”。這也給了美方“拿捏”歐盟的更多籌碼。

為了應對美國的“關稅變臉”,歐盟一直在做兩手準備:希望通過談判解決分歧;如果談不成將考慮採取反制措施。

作為反制措施之一,歐盟曾決定對美國總額210億歐元的輸歐産品加徵最高50%的第一輪關稅,併為給談判留出時間而將這一關稅生效日推遲至7月14日。可就在這一天到來前夕,歐盟委員會主席馮德萊恩又宣佈將反制關稅生效日延遲至8月初。

△美國有線電視新聞網報道截圖

不僅如此。

歐盟正在考慮的第二輪反制方案最初設想規模為950億歐元,但有歐盟官員透露,在多個擔心過度刺激美國的歐盟成員國遊説下,這一反制規模已降至720億歐元。

△歐洲新聞網報道截圖

另有報道稱,歐盟已經在其下一個七年期中期預算草案中移除了向美國科技巨頭徵收數字稅的選項。該選項此前一直受到美國抨擊,被認為是歐盟反制美國關稅的重要撒手锏。

在美國《政治報》看來,歐盟棄徵數字稅是“將勝利拱手讓給了美國政府以及美國科技巨頭”。

△美國《政治報》報道截圖

歐盟只能“無可救藥地聽任美國擺布”?

歐盟在貿易問題上的矛盾表現,其實和它在安全防務領域的處境是相互關聯的。

英國《衛報》的文章稱,美國對歐盟發出征收30%關稅的威脅對歐盟的信心是一個打擊,因為歐盟在談判中已經“秘密投降”,不得不為了歐洲更廣泛的安全和防務需求而犧牲貿易。

有歐盟外交官表示,很難孤立地看待這些貿易談判,因為談判會影響到歐盟與美國關係的方方面面。畢竟在現階段,歐洲仍嚴重依賴美國的保護。

△英國《衛報》報道截圖

但在貿易上讓步真的能換來美國對歐洲的安全承諾嗎?

為了實現“讓特朗普滿意”的既定目標,上月在荷蘭海牙舉行的北約峰會強行完成了特朗普“交辦”的最重要任務——除美國外的各北約成員國須在十年內將軍費增加至國內生産總值(GDP)的5%。

但不少分析認為,考慮到當前歐洲國家普遍經濟低迷、財政吃緊,加之美國一邊施壓歐洲漲軍費、一邊卻對歐洲狂揮關稅大棒,這一峰會“成果”無疑將在歐洲製造新的矛盾。

正如法國總統馬克龍所説,美國威脅徵收高額關稅,以及這些關稅可能對跨大西洋貿易造成的損害,恰好是增加軍費開支的障礙。

△土耳其阿納多盧通訊社報道截圖

有德國媒體日前刊文指出,歐盟當前的困境主要是由自己造成的。

文章稱,由於沒有誰能夠真正代表全歐洲利益並且具備足夠的權威性,歐盟在貿易政策上始終存在內部分歧,在安全政策上嚴重依賴美國,在整體戰略上不知所措,從而在與美國的談判中處於不利地位,只能“無可救藥”地聽任美國現政府各項政策的擺布。

文章認為,為了自身長遠的利益,歐盟唯一正確的策略只能是在不刻意討好美國的情況下表明與美國繼續合作的意願,但在任何問題上都不應過分委曲求全;相反,歐盟必須把“去美國風險”納入自身戰略議程。

△德國《商報》報道截圖

素材來源丨總臺環球資訊廣播《環球深觀察》

策劃丨王堅

記者丨單姍

編輯丨楊楠

簽審丨王堅

監製丨關娟娟