國際在線專稿:7月30日,由中國科學院深海科學與工程研究所牽頭的研究團隊在國際學術期刊《自然》雜誌發表最新研究成果,首次在水深9533米的海底發現大規模的化能合成生命群落和甲烷儲庫。這一重大發現或將直接改變全球學界對深淵生態系統的傳統認知,引起國際社會高度關注。多家海外主流媒體第一時間刊發報道,積極評價該研究成果,稱中國科研團隊的發現重新定義了地球生命存在的邊界,為海洋生態系統研究開闢了新的方向,也為探尋外星海洋生命創造了希望。

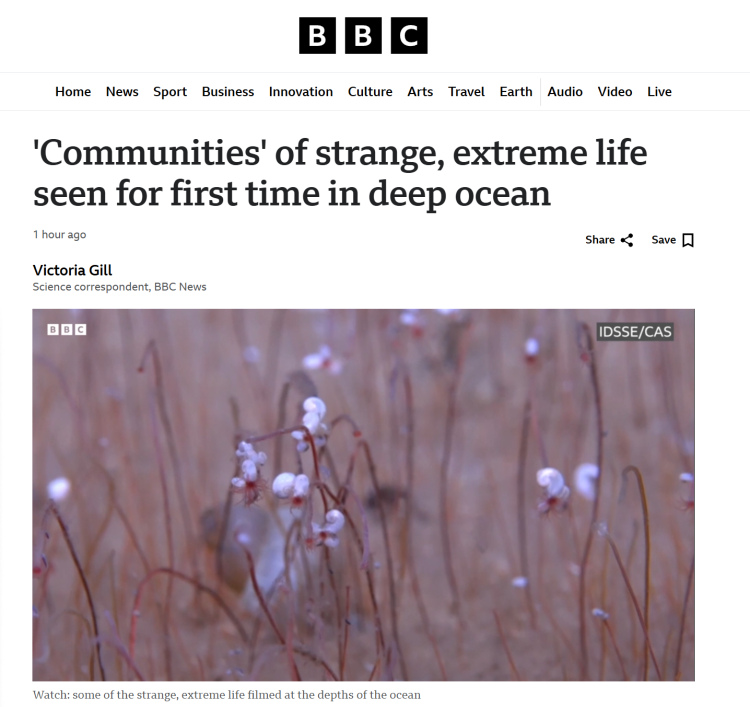

英國廣播公司(BBC)報道截圖

英國廣播公司(BBC)的報道詳細描述了此次海底生態系統觀測成果:成片的蛤蜊床、冰狀的細菌墊、以及一望無際的管蟲田野,奇特而極端的生命形態和繁盛的海底生命群落清晰可見。

報道表示,這支由中國主導的研究團隊乘坐載人潛水器潛入西北太平洋的海溝深處,在超過9公里的深度捕捉到了這些生命的影像。而在此之前,人類拍攝到的海底最深處的海洋生命是于2023年在8336米深度拍攝到的獅子魚。

報道提到,由於沒有陽光,深海生物往往依靠從海底滲出的化學物質生存。富含硫化氫和甲烷的流體從地殼的斷層或裂縫中滲出,為生命提供“燃料”。此次研究成果挑戰了長期以來人類對生命在極端深度與高壓下生存潛力的假設。

美國《華盛頓郵報》報道截圖

美國《華盛頓郵報》報道指出,中國研究團隊發現了迄今已知地球上最深的生態系統,從海底滲出的化學物質維繫了群落運轉,這一發現重新定義了地球生命存在的邊界,是前所未見的生態景觀。相關研究人士稱,該成果“改變了人類對海溝生態系統的理解”。

據介紹,陽光通常是生命的主要能量來源,植物或藻類通過光合作用形成食物鏈的基礎。過去,海洋科學家普遍認為海溝中的生物依靠捕食從光照區沉入深海的死去動植物殘骸維繫生命活動。但在深淵之下,生命似乎通過一種更曲折的方式得以延續。對海底滲出氣體的分析顯示,某些微生物在分解海溝中沉積的有機質後排放出甲烷。而生活在管蟲和軟體動物體內的共生細菌則進一步吸收冷泉區中的甲烷與硫化氫,通過化學合成作用製造有機物,為宿主提供養分。

報道援引研究人員的話表示,科學界雖已推測海溝中可能存在繁盛的化能合成型群落,但這篇論文是首次在海底9000米以下多個區位實地確認其存在。在此次為期40天的23次深潛中,有19次發現生命痕跡,顯示地球海溝中或許活躍著大量“深淵居民”。這些展現出極端適應性的生命體也為尋找外星海洋生命帶來了希望,比如木衛二“歐羅巴”上的海洋。(胡曉薇)