我對復旦“村莊”的重新認識,是在上世紀80年代末。那時,我在國年路270弄復旦第八宿舍安家,不經意間,就會在“村口”遇見老一輩學者大家,他們的名字如雷貫耳,舉止溫潤儒雅,過目難忘。多年以後,我讀到更多歷史回憶,我確信,這一切足以一掃單調和平淡,讓復旦“村莊”變得溫暖、靚麗起來……

第一次聽到復旦“村莊”這個詞,大約在1979年。那時,我在復旦大學讀書,一天,偶然問起一位任課老師的住址,老師用手往南一指:“就在對面,築莊!”——“築莊”?“築莊”在哪兒?

國年路街景,後面老房子為淞莊(今復旦第六宿舍)

原來,“築莊”就是指復旦第五宿舍(國年路160弄)。抗戰期間,復旦校園遭受重創,抗戰勝利後校園以南的日本房舍劃歸復旦,成為師生宿舍。宿舍分為七個區域,以復旦建校以來歷年遷址的地名足跡命名,分別為廬山村、徐匯村、嘉陵村、德莊、築莊、淞莊和渝莊——統稱“三村四莊”(簡稱“村莊”),即今天復旦教工宿捨得前身。後來,我到“村莊”走過幾次,日式老房子斑駁陸離,千篇一律,沒有什麼特別印象,倒是“村口”的國年路,坑坑洼洼,積水成潭,讓我記憶深刻。

我對復旦“村莊”的重新認識,是在上世紀80年代末。那時,我在國年路270弄復旦第八宿舍安家,不經意間,就會在“村口”遇見老一輩學者大家,他們的名字如雷貫耳,舉止溫潤儒雅,過目難忘。多年以後,我讀到更多歷史回憶,我確信,這一切足以一掃單調和平淡,讓復旦“村莊”變得溫暖、靚麗起來……

名教授的“村舍”

復旦“村莊”的範圍,包括今邯鄲路、國順路、政熙路及國權路兩側的區域,內有一二百幢日軍佔領時期遺留下來的平房、小樓和聯排建築,構成“村舍”。

在所有“村舍”中,廬山村(今第一宿舍)和徐匯村(今第二宿舍)房屋條件最好。廬山村原為日本軍官和高級職員寓所,約有兩層小樓20余幢,每幢樓單門獨戶,樓上有閣樓、曬臺和儲藏室,樓內設廚房、衛生間,有煤氣和抽水馬桶;徐匯村裏大多是日式平房,內部條件與廬山村相同。嘉陵村(今第四宿舍)的建築結構複雜一些,有平房、二層樓房和三層樓房,共分A、B、C、D四個區。德莊(今第三宿舍)、築莊(今第五宿舍)、淞莊(今第六宿舍)和渝莊(今第七宿舍)原是日本兵營和普通職員宿舍,有平房,也有聯排小樓,小樓分上下兩層,樓上是臥室,樓下是客廳,也有廚房和衛生間,面積比廬山村和徐匯村的房屋略小。

渝莊(今復旦第七宿舍)大門

1946年暑假以後,復旦大學從重慶復員返滬,師生紛紛入住“村莊”。當年,大部分教師都服從分配,“拎包即住”。外文系教授李振麟之子李北宏告訴我:“當年我父親才三十齣頭,膽子大,與母親一道搭乘美國軍用飛機回家。飛機一降落江灣機場,他們就直奔學校。當天夜裏,他們在校圖書館(今校史館)臨時打地鋪捱了一晚,第二天就被分配住進了‘嘉陵村’。”

最先入住廬山村和徐匯村的,是復旦名教授,他們是“村莊”裏的第一代“村民”。廬山村裏,住過陳望道、伍蠡甫、張明養、洪深、全增嘏、章靳以、盧于道等教授;徐匯村則住進了汪東、周谷城、周予同、蔣天樞、漆琪生、蕭乾、方令孺、張孟聞等教授。章益校長也住在徐匯村,他所居住的31、32號,是徐匯村裏少有的兩層樓房,被人稱為“章公館”。後來,有人把經常到“章公館”串門的教授戲稱為“公館派”。李青崖、索天章、朱伯康、汪靜之、曹誠英等教授,住在嘉陵村。德莊、築莊、淞莊和渝莊當年主要為學生宿舍,後來改作教師宿舍,也住過不少名教授,譚其驤、吳斐丹、趙敏恒等教授就住過築莊,哲學系教授嚴北溟先生因家裏人多,入住築莊24、25號兩套房屋。

章公館(今復旦第二宿舍31、32號),章益校長曾居住於此

“村舍”的住房式樣各異,但幾乎家家有書房。新聞系教授、作家蕭乾回憶,他所住過的徐匯村22號,“地方不大,但臥室、客廳一應俱全,還有間小書房。在那裏,我寫了幾十篇國際社評和《紅毛長談》,也編了《人生採訪》和《創作四試》。”此外,幾乎每戶人家都有一個小院子,可以種草養花。中文系教授、作家靳以喜歡在院子裏種植蔬菜,他女兒章潔思記得,透過家里落地玻璃窗,“可以望見房前小院子中茂盛生長的各式蔬菜……”

好客的“村民”

從復旦名教授入住那一刻起,灰濛濛的復旦“村莊”就罩上了浪漫、絢麗的人文色彩。

詩人冀汸當年是復旦學生,1946年6月下旬隨學校復員回滬,他在德莊住下後,曾特地到廬山村、徐匯村拜望老師。對於這裡的生活細節和老師個性,冀汸有過精彩的描述。

廬山村(今復旦第一宿舍)10號,靳以曾居住於此

他寫徐匯村18號的周谷城教授:“天氣又熱,還沒有一台電風扇,仍像在夏壩一樣,揮著蒲扇。周先生的得意之作是他偶然發現了隱蔽的煤氣管道,自己用一根橡皮管接出來,連著煤氣灶,便可燒飯、炒菜了。‘家家都能用煤氣嗎?’我問。‘不,有的找到了,有的還沒找到,只好用煤油爐。’”

他寫徐匯村23號的方令孺教授:“……也住著一幢平房。她倒簡單,一個人雇一個年齡相若的保姆,既是照顧生活,也是作伴。”

他寫廬山村10號的靳以教授:“走進大門,左首是廚房和衛生間,正面便是大廳。一張‘榻榻米’就佔了三分之一的面積,上面隨意堆放著許多書刊。靠近窗幔是一張大寫字檯,墻上釘著一幅尚未裱裝的豐子愷畫:岩石縫裡長著一根綠色的小草……靳以先生站起來,拉開窗幔,再打開落地玻璃門,就是戶外……靳以先生打算將‘榻榻米’拆掉,把這間變成書房兼客廳,讓它適合中國人的習慣。”

1946年夏,蕭乾(前排右)、辛笛(前排中)和靳以(後排右一)等攝于徐匯村(今復旦第二宿舍)22號蕭乾家門口

在廬山村,靳以是最好客的“村民”之一,他的家裏經常高朋滿座。1946年9月,女作家淩叔華準備坐船從上海赴英國,與在倫敦的丈夫陳西瀅會合。在等船期間,淩叔華攜女兒小瀅住在靳以家。淩叔華原本與靳以不熟,因編輯《武漢日報·現代文藝》副刊時,靳以為她異地做過編輯,從而拉近了距離;陳西瀅是散文作家,因與魯迅論戰而聞名。靳以一生崇拜魯迅先生,是魯迅靈柩的抬棺人之一,但他卻與陳西瀅、淩叔華夫婦保持著終身的友誼。就在這年8月,靳以還為小瀅寫過題詞:“不為一己求安樂,但願眾生得離苦。”

淩叔華在廬山村等船近兩個月,閒暇時便去鄰家訪問朋友,最先訪問的是徐匯村的蕭乾。蕭乾和他的英國夫人格溫剛從英國回來,夫婦倆都在復旦教書,格溫在外文系教英國文學。蕭乾與格溫是牛津大學同學,他倆的相識,還是陳西瀅介紹的。據説,格溫對徐匯村的生活很滿意,當年一家小報曾特地介紹過格溫:“這位英國太太吃不慣校中廚役所燒出的小菜,特自起夥倉,所以,她也和其他教授的中國夫人一樣,拿著竹籃天天到小菜場去買小菜,她做小菜的本領很不錯,教授中吃過她的烹調品者都讚不絕口……”

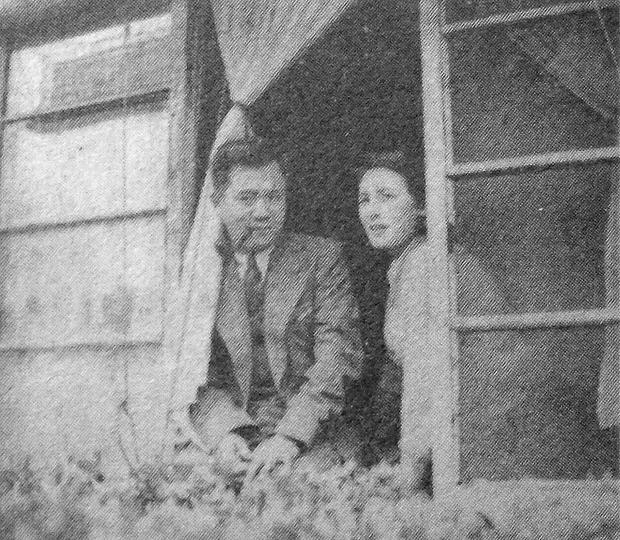

1947年,蕭乾與夫人格溫在徐匯村(今復旦第二宿舍)平房,據説窗前的花是格溫親手栽種的

1947年,靳以在家中熱情招待了作家劉白羽,劉白羽來自解放區,對復旦“村莊”充滿好奇。據有關記述,就在那一次,劉白羽親眼看見蕭乾“左手挎著‘洋太太’,右手牽條洋狗,西裝革履,滿嘴洋文,在校園的草地上散步……”其實,那條所謂的“洋狗”名叫“阿福”,是詩人辛笛送給蕭乾的雜種狗。晚年的蕭乾憶起“阿福”,依然充滿愛憐之情:“每逢我騎車去校本部講課,阿福必跟在後面。臨過馬路時,我總得下車硬把它趕回去。那時美軍的吉普車橫衝直撞,開學那天,一名一年級新生就被軋死在校門前。但阿福總是嗷嗷叫個不停,不甘心回去。”

廬山村另一位好客的“村民”,是戲劇家、中文系教授洪深。1946年末,戲劇家田漢來到洪深所住的廬山村19號。其時,田漢的個人婚姻正陷入低谷。據田漢自述,抗戰勝利後,他從重慶回到上海,居無定所,先後在戲劇家于伶、高百歲家借住過,因分居多年的妻子林維中的“騷擾”,他被迫多次搬離,最後住到遠離市區的洪深家裏,“我借居他家的三樓,一者圖靜,二者也是避林女士的無理取鬧……”(《田漢自述羅曼史》)

永遠定格的一幕

1946年中秋節後的一天,曾在中原解放區參加革命的青年詩人蘆甸、李嘉陵夫婦突然出現在德莊門口。蘆甸告訴冀汸,“這次到上海來,不是為了‘謀生’,而是為了‘覓路’——回解放區之路。”原來,兩個月前蘆甸隨部隊在宣化店突圍後,一直沒有打通去延安的道路,輾轉到達上海。冀汸安排他倆在德莊住下,混在學生食堂用膳,並帶他倆去市區看望了老師、曾任復旦兼職教授的作家胡風,通過胡風與地下黨接上了關係。

這一年底,詩人牛漢也來到復旦,擠住在德莊。據牛漢回憶,“1946年12月,國民黨又開始抓人。我很危險,便隻身逃到上海,在復旦(郗潭封在那裏)混飯吃,混住在學生宿舍裏,在這裡見到了詩人冀汸。”郗潭封也是復旦學生,在復旦編輯刊物《詩墾地》,“牛漢有時候給我寄來詩稿,請我轉給胡風……我感覺到他是地下黨,但他從來沒有告訴我。”(郗潭封《牛漢:我的親兄弟一般的朋友》)冀汸回憶,牛漢睡郗潭封的床舖,“自然也是在學生食堂混吃,牛漢個子高,近兩米……大家站著吃飯,他的頭便浮在眾頭之上。誰要是找牛漢,在食堂門口掃一眼就可發現。從安全形度説,頗為不利。”最後,牛漢在地下黨幫助下,通過開封抵達解放區。

1946年12月起,“反對美軍暴行”和“反饑餓、反內戰、反迫害”愛國民主運動風起雲湧,復旦校園也興起波瀾。此後,國民黨軍警就經常出現在復旦“村莊”,大肆搜捕愛國師生,洪深、漆琪生和陳望道等進步教授的家都被一一搜查,蕭乾記述道:“一天淩晨,我正在徐匯村宿舍裏,驀地傳來砰砰砸門的聲音。我爬起來去開門。那位在英國牛津長大的格溫嚇得以為來了明夥強盜。進來的卻是持槍的大兵。他們衝進臥室,翻完了書架又把床上的被褥枕頭全掀起丟開,一面用槍托子在榻榻米上使勁頓。最後毫無所獲,氣哼哼地走了。”

廬山村(今復旦第一宿舍)19號,洪深曾居住於此

1947年5月30日,國民黨軍警闖進洪深的家,逮捕了躲在洪深家的進步學生。據一位劫後余生的學生回憶,這次搜捕後,“校區各宿舍還籠罩著劫後的氣氛,當我走進廬山村洪老的家,卻格外地感到寧靜、溫暖。洪老照例還在看報,小妹妹小弟弟們都準備睡覺了,我沒敢更多驚動他們,告訴了他們我即將遠行。這天夜晚,我就睡在最高層的田漢同志住過的閣樓房中,第二天天剛亮,就從江灣輾轉乘車到輪船碼頭。”此後不久,洪深被迫辭去復旦教職,搬離了廬山村。

1949年4月26日清晨,國年路上槍聲大作,國民黨軍警對復旦進行最後一次大搜捕。槍響以後,周谷城教授翻身起床,透過窗戶向外張望,只見兩輛紅色警車停在徐匯村門口,許多槍口瞄準寓所。早已被列入國民黨“黑名單”的周谷城明白:國民黨軍警來抓人了!此刻,周谷城神色自若,對著鏡子,洗臉,梳頭,穿好西裝,打好領帶……他對夫人説:“要是我衣服也沒穿,蓬頭垢面,那多難看。”周谷城之子周駿羽當年只有8歲,他清楚地記得:“有人‘砰砰砰’來敲我們的門:‘周谷城、周谷城住在這裡嗎?’……那個人硬要進來,爸爸就迎上去説:‘我就是。’那個人説:‘請你跟我們走一趟。’爸爸就出去了,我和媽媽也就跟了出去……”走到徐匯村門口,章益校長聞訊趕到,周谷城拉著章益的手,大聲説:“友三(章益字),你要為我作證!”然後,跨上警車。警車載著幾十名被捕師生,閃著警燈,呼嘯遠去——多少年過去了,周谷城洗臉、梳頭、穿西裝、打領帶的一幕,卻在復旦“村莊”永遠定格。

1950年9月1日,復旦大學校委會決定,將“村莊”名稱以中文序數代替(即改為第一宿舍、第二宿舍等),從此,復旦“村莊”的故事告一段落。然而,在很長一段時間裏,這一帶仍是一片田園風光……“村莊”之名,更貼近風景和口碑。