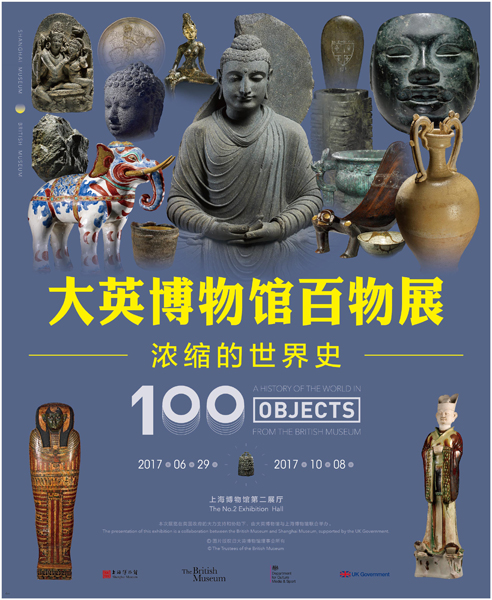

原標題:圖文先睹|為什麼大英博物館帶來“百物展”、不是“百寶展”?

圖説:大英博物館 網絡圖

圖説:上海博物館 網絡圖

寫在《大英博物館百物展——濃縮的世界史》開展之前

昨天,備受關注的《大英博物館百物展:濃縮的世界史》在上海博物館展廳布展完畢。此次大英博物館從百萬件館藏中挑選了100件作品,來講述人類200萬年的發展歷史。萬里挑一的展品照理説都是價值連城的寶貝,但是展覽題目卻很淡定:“百物展”,而非百寶展。

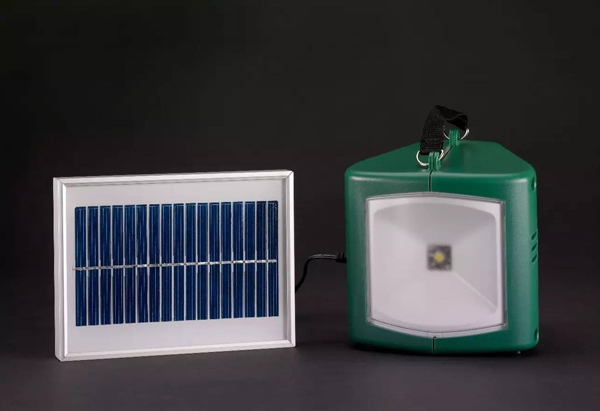

毫無疑問,展覽中有難得一見、來自世界各地、來自各個時代的精華的寶貝,不過,有些展品不是傳統的博物館收藏品,他們裏面有信用卡、WIFI、太陽能燈具、充電器……現在而言,他們算不得什麼寶貝,甚至每個人家裏都常備,轉念一想,卻是代表了人類歷史的發展進程,改變了全人類的生活。

圖説:佘盆梅海特內棺 網絡圖

大英博物館的策展思路的高明之處——中國産的太陽能燈具和充電器是大英博物館前館長麥瑞格捐贈的,它主要出口非洲貧困地區,性能不錯。當然,用今天眼光看,它不是藝術品,和博物館的傳統收藏還是有距離,但它屬於歷史的里程碑式的發明,又何嘗不是一件最合適的展品呢?出人意料,又在情理之中。

過去曾有一種誤讀,認為博物館是奇珍異寶的聚集地,去博物館觀賞家裏無法收藏的珍寶。其實,博物館不單單是浩如煙海的珍寶秀場。供君王貴胄打發時間的古玩收藏、璀璨珍寶三天三夜都秀不完,試想將它們漂洋過海運抵地球另一端,意義幾何?

圖説:高2.6米、重7.2噸的拉美西斯二世像 網絡圖

對公眾而言,嚮往著一窺回不去的時代,更貴的東西,並不意味著最好。聽百年前博物館界先驅者約瑟夫·喬特的認知:“博物館藏品不僅應給人指導、娛樂,還應以最高知識水準的形式和色彩,向各行各業的研究者和工匠展示過去取得的成就,供起模倣和超越。”從高2.6米、重7.2噸的拉美西斯二世像,直至輕如鴻毛的VISA卡,每一件文物都是一部微縮歷史,講述著它的國家與時代所發生的故事,讓後代的工匠模倣超越,讓生活更美好。

序廳展品是展覽的重頭戲,放在入口第一件展品“佘盆梅海特內棺”,策展人的故事開頭是極有寓意的。這個製作于西元前600年的木棺全部材料都來自埃及以外的地區:木料來自於黎巴嫩,黃金來自努比亞,青金石來自阿富汗,瀝青來自兩河流域。它向觀眾表達,在早期文明時代,世界範圍內的交流合作已經成為普遍現象,地球早晚會變成平的。

人類漫長的故事生動多彩,用文物呈現出來歷歷在目。

200萬年彈指一揮間,人類的往事誰説深不見底?(記者 樂夢融)

圖説:《大英博物館百物展:濃縮的世界史》即將在上海博物館開幕 網絡圖

有關觀展入場的快問快答

1、特展是否收費?

答:該特展免費、免費、免費,重要的事情説三遍。

2、展期多久?

答:展期6/29-10/8,週一不閉館,上海博物館自1996年在人民廣場開放以來,每天朝九晚五,終年不休。夜場預約方案另行公佈。

3 、特展如何入場?是否提供預約服務?

答:暫無網上預約,請到現場耐心排隊、排隊、排隊。

圖説:霍克森胡椒瓶 網絡圖

4、是否只要在上博閉館前排隊,就一定能入場參觀?

答:不是。上博參觀人數每天最高8000人,此特展廳內限流250人。

5、什麼時候可能會人少?

答:估計沒有日子人會少。如果經歷過1998年“埃及文物展”或是2003年的“72件國寶展”,還有“淳化閣帖”回歸展,或是2010上海世博會,那排隊對熱愛人類歷史的您來説就是“小菜一碟”。畢竟上下200萬年,跨越四海八荒,是要付出點體力,相信是值得的。

部分展品介紹

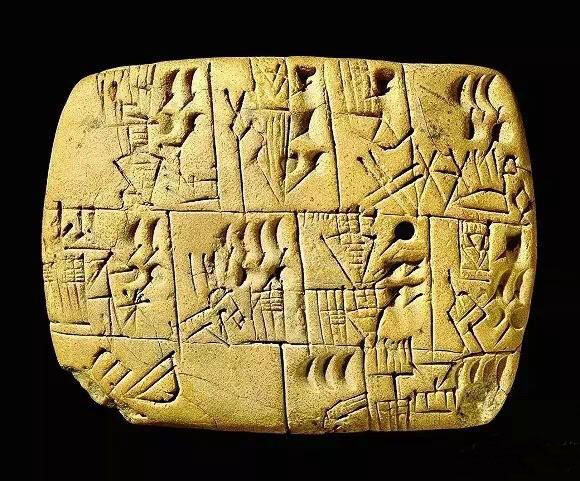

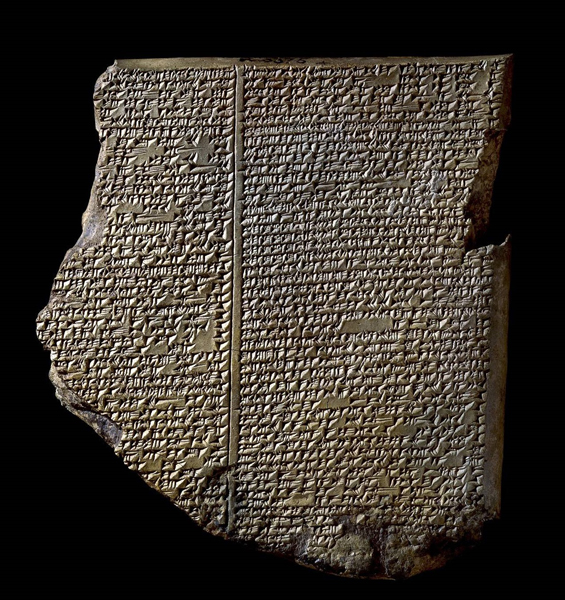

圖説:早期文字版 網絡圖

早期文字板

發現于伊拉克南部,約西元前3000年。這是兩河流域蘇美爾人的記錄。大英博物館收藏有十三萬塊來自兩河流域的黏土板,美索不達米亞平原上開始出現城市與國家時,統治和管理的重要手段之一——記錄系統和文字也逐漸出現。“文字,是徹頭徹尾的行政系統的産物。”但它對人類的影響是巨大的,因為巨大的知識量可以通過書面形式傳給後代,同時,文字之於統治的穩固,無疑是比軍隊更有力的武器。

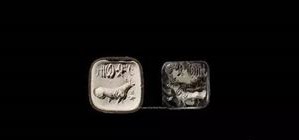

圖説:印度文明印章 網絡圖

印度文明印章

出土于印度哈拉帕遺址(今巴基斯坦),約西元前2500-西元前2000年。這種小巧的印章在中東和中亞並不稀奇,但它出土于印度時,人們還沒揭開古印度文明的面紗。隨著這些小印章的發現,印度兩大高度發達的古城相繼被發掘,失落的印度河文明也讓人們將視線放到南亞。

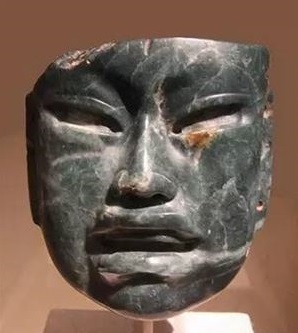

圖説:奧爾梅克面具 網絡圖

奧爾梅克面具

發現于中美洲墨西哥,西元前900-西元前400年。奧爾梅克文化史中美洲文化的母體文化,他們從3000年前開始,統治墨西哥地區長達千年,建立了中美洲最早的城市,之後瑪雅及阿茲特克人的城市,都以奧爾梅克人的城市為藍本。他們神秘地繁盛,又神秘地衰落了。如今特奧蒂瓦坎數十米高的金字塔之下,還埋葬著奧爾梅克人的城市。

圖説:奧杜威砍砸器 網絡圖

奧杜威砍砸器

人類的祖先利用這些工具切割動物軀體,砸碎動物骨骼,以獲得營養豐富的骨髓,令其他食肉動物望塵莫及。得益於對這些工具的使用,人類變得越來越強壯,大腦也愈來愈發達。

圖説:“大洪水”記錄板 網絡圖

“大洪水”記錄板

大約140年前,當時倫敦布倫斯伯裏區的居民是可以隨意走進大英博物館“遛彎”的。其中一位熱衷於此的印刷廠學徒叫喬治·史密斯,他對美索不達米亞古代泥板很著迷,他花費了多年的午餐時間到大英博物館學習解讀和鑽研這些楔形文字泥板。他著迷到什麼程度呢?他甚至自學成才學會解讀泥板上的楔形文字。

1872年,他盯上了一塊來自尼尼微(今天的伊拉克)出土的泥板,也就是現在在國博展出的這塊。他發現泥板上的文字講述了這樣一個故事:一個男人受神旨意建造了一艘船,把他的家人和“一切生靈”帶到船上,在即將發生的洪水中拯救了他們。這則傳説與《聖經·舊約》中諾亞方舟的故事相同。更為重要的是這塊泥板早于《聖經》400年左右。

這裡插播一段“八(qu)卦(wen)”,當這個自學成才的男子第一次破譯出這則泥板上的傳奇時,他把泥板安放在桌上,然後開始在展廳興奮的又跳又跑,因為“我是兩千年來第一個讀到這個故事的人”。

圖説:亞述浮雕板 網絡圖

亞述浮雕板

亞述文明活躍在西元前2500年左右的美索不達米亞,亞述既是亞述城的名字,也是以其為中心的底格裏斯河中上游文明的總稱。亞述的歷史就是不斷地征伐,劫掠,所以大英博物館收藏量頗豐的亞述浮雕以及雕像中,大多是反映戰爭、奴役、朝拜、君王豐功的,這是帝王權力的宣示。

圖説:亞歷山大銀幣 網絡圖

亞歷山大銀幣

鑄造于土耳其古城蘭薩庫斯,約西元前305-西元前281年。兩千多年前,歐亞大陸幾大帝國出現,羅馬帝國,中國漢朝,印度阿育王朝,年輕的馬其頓國王亞歷山大征服了埃及、中東、中亞,甚至波斯帝國,成為當之無愧的帝國大帝,領土超過兩百萬平方公里。銀幣一面為亞歷山大大帝頭像,一面為其保護神戰爭女神雅典娜,而出現在多地的亞歷山大貨幣,有些僅僅是統治者想蹭亞歷山大的榮耀,以宣示自己統治的正統。

圖説:阿拉伯銅手 網絡圖

阿拉伯銅手

這件青銅手是獻給神“塔拉布·裏陽”(裏陽城最強者)的供品。裏陽是也門的一個山丘城鎮,而塔拉布則是庇祐當地百姓的神祗。這件青銅手似乎模倣了真實的手,它有不尋常的匙形指甲和折斷的小指。銘文內容是一個也叫“塔拉布”的信徒向神祈福。

圖説:康侯簋 網絡圖

康侯簋

西周早期,約西元前1100-西元前1000年,周王朝祖先崇拜、祭祀以及權力的象徵。一件器物體現當時中國的禮儀制度、天命觀、祖先觀念、帝統、冶煉技術等。

圖説:環球航行紀念章 網絡圖

環球航行紀念章

紀念英國德雷克船長繼麥哲倫之後進行的第二次環球航行。1577年12月,德雷克從倫敦起航,並於1580年9月返航。這枚銀質紀念章是為慶祝他的成功而製作的。紀念幣上展現了一張世界地圖:一面是歐洲、非洲和亞洲,另一面是美洲。德雷克的航線用虛線和其旗艦“金鹿號”(Golden Hind)的微縮圖片標示,“金鹿號”是三艘航船中唯一平安返回英國的航船。

圖説:中國産的太陽能燈具和充電器 網絡圖

太陽能燈具與充電器

展覽的第100件展品,就是製造于廣東深圳的太陽能燈和手機充電器,他們都是從一個小型太陽能板上獲得電力。太陽能板可以為世界上一些最貧窮的人提供電力,其各部分都源於近期的科技進步,包括塑膠的使用,可循環充電電池以及硅晶片技術。這盞燈只需在烈日下暴曬8小時,便能提供100小時的照明。