原標題:博物館變身校外課堂 “館校合作”成功模式可複製推廣

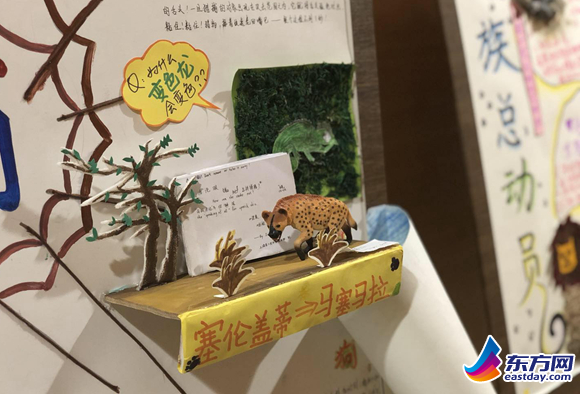

圖片説明:青少年科學詮釋者項目展示

為什麼變色龍會變色?如果我是一隻馴鹿,可以到哪玩?沙漠?高原?還是熱帶雨林?每當你來到上海自然博物館,或許會看到一群“小小講解員”,他們雖然是中小學生,卻把熱門展區蘊含的科學知識講述得頭頭是道。這是上海市教委與上海科技館共同打造的“館校合作”項目中的其中一項——“青少年科學詮釋者”。這一項目創新性地引入“探究+策展”的科學詮釋理念。活動以“動物們的朋友圈”為主題,通過製作一幅融合多種素材的展覽海報向博物館觀眾進行科學詮釋,同時以一篇“詮釋者小記”來記錄小組探究和詮釋背後的故事。

2015年底起,上海科技館在上海市教委的支持下,啟動了“利用場館資源提升科技教師和學生能力的‘館校合作'項目”(以下簡稱“館校合作”項目),兩年過去了,到今天為止,上海科技館已經與全市16個區129所學校建立合作共建,累計開發“館本課程”51門,培訓“博老師”205位,開發“校本課程”152門,培養“青少年科學詮釋者”384人,“實習研究員”63人。這種“以課程為依託,以學生和教師為主體”的館校合作模式已經于2017年複製至中國上海航海博物館,2018年起錢學森圖書館等10家場館也將延續這一思路,與11所學校建立正式合作,進一步深化探索更多元的館校合作模式。

我國2015年公佈的《博物館條例》指出,博物館是“以教育、研究和欣賞為目的,收藏、保護並向公眾展示人類活動和自然環境的見證物,經登記管理機關依法登記的非營利組織”。把教育功能放在首位,説明作為公共文化服務場所與載體,博物館社會教育職能在當代的重要價值與意義。如今,館校攜手合作、編寫應用教材、拓展綜合課程、強化講解團隊……在博物館,一系列教育實踐正在進行。

圖片説明:青少年科學詮釋者項目展示

上海自然博物館管委會副主任、展教服務處處長顧潔燕介紹,“館校合作”項目通常會採用半結構化設計,引導學生有目的地進行自主探索,多角度培養學生的綜合素養。在活動實施過程中,充分考慮以“學生”為中心,由學生根據興趣自己選題、自己找資料、自己研究、自己得出結論、自己把成果展現給大家,館方給予的是方法和過程的必要支撐。

2017年,科技館與自博館集中開展了“博老師研習會”和“校本課程”的專題教師培訓,以學校教師為主、館方教育人員共同參與課程開發為模式,既調動學校的主觀能動性,又緩解博物館教育人員緊張難題。“校本課程”的開發不限學科、不限長短、不限形式,唯一的要求是必須使用兩館的場館資源。項目的設計要點是變“學校教師”的“被動接受”為“主動出擊”,由教師申報選題,並在館方教育人員的配合下設計課程。要開發好課程,教師必須熟悉、理解館方的展覽和教育活動,而館方的教育人員則必須提供有針對性的資源建議。

有參與自博館項目的教師這樣評價:“所有的活動設計強調了學習者的參與和興趣,在體驗中滲透自然科學的教育,科學性與趣味性並重,為一線教師探索課堂教學改革提供了很好的素材。”專家評審認為:“校本課程開發”子項目為提升教師利用場館資源的能力搭建了一個良好平臺。項目中,教師從學校特色和學生需求出發,發掘場館資源,為學生創造“主動式探究”體驗,豐富和發展了校內課堂。

記者了解到,2018年“館校合作”還將有更多“新動作”。今年,“博老師”課程已納入市級師資培訓課程中,未來教師們將在參與培訓的同時同步獲取學分。博物館將梳理總結項目的實施經驗,形成集培訓標準、培訓內容、考核和評估等於一體的“校外科學教育教師培訓標準”指南,以供更多的場館及相關機構同行參考。此外還將整合科研院所的力量,吸納專家共同擔任導師,與學生們共同參與到教育活動中來。