原標題:刷新你對大提琴的所有想像,柏林愛樂12把大提琴樂團昨晚夢幻上演

還有哪支室內樂器組合擁有這般萬能的魔力?既能精湛演繹巴赫風格的巴洛克舞蹈組曲,又能輕鬆駕馭爵士、探戈甚至前衛音樂。7月4日,古典音樂史上最夢幻組合、被指揮大師卡拉揚讚為“大師”的柏林愛樂12把大提琴樂團亮相上海大劇院,帶來了一場回味無窮的演出。他們時而正經、時而俏皮、時而深沉、時而不羈,他們重新定義了“內斂”二字的含義,也刷新了人們對大提琴的所有想像。

圖説:柏林愛樂十二把大提琴在演奏 新民晚報記者 郭新洋 攝

緣起于《讚美詩》

西班牙大提琴家卡薩爾斯曾夢想有一支全由大提琴組成的樂隊。1920年,大提琴家尤裏烏斯·克倫格爾讓這個夢想成為現實。當時,適逢時任柏林愛樂樂團指揮尼基什65歲大壽,克倫格爾譜寫了一首為12把大提琴而作的合奏曲《讚美詩》,並帶著11位學生為其演奏。兩年後,在指揮的葬禮上,作品又一次公演。

1974年,由樂團大提琴手魯道夫·魏因斯海默策劃,受到柏林愛樂時任音樂總監卡拉揚的首肯,成立了柏林愛樂12把大提琴樂團。成立之初,樂團為電臺轉播而錄製了克格倫爾的作品《讚美詩》,並就此一舉成名。

樂團成立至今44年,盛名不衰,凡聽者都不自覺地沉醉在其獨特又富有變化的演繹中。昨日,柏林愛樂大提琴首席路得維希�匡特直言:“從深沉的低音幽谷往復至悠遊展翅的高音域,大提琴本身的多元表現方式及寬廣的音域和活力,是柏林愛樂12把大提琴和它的精神領袖魯道夫·魏因斯海默成功的秘密。”

圖説:柏林愛樂大提琴首席路得維希·匡特 新民晚報記者 郭新洋 攝

“高顏值”音樂大餐

昨晚,樂團為觀眾帶來了包羅萬象的“高顏值”曲目和盪氣迴腸的演出。大衛·馮克是17世紀波西米亞作曲家,開場曲目就是大衛·馮克《組曲》,採用的是類似巴赫的那種巴洛克舞蹈組曲的格式,由前奏曲、阿拉曼德、吉格和薩拉班德等當時流行的舞曲組成,海托爾·維拉-羅伯斯寫過好幾套《巴赫風格的巴西舞曲》組曲,其中的第一組曲是為分成8個聲部的大提琴樂隊而作,由三個樂章構成。皮亞佐拉的《神秘賦格》則可以算做是一首“巴赫風格的阿根廷探戈”。

德國當代作曲家威廉姆·凱瑟-林德曼與“12把大提琴”結下很深的樂緣,為他們寫下了大量作品。其中既有原創作品如《巴薩諾瓦》,也有對古典的改編移植,福萊的《帕凡舞曲》就被賦予了全新的內涵。而樂團的演繹也充分解釋了:“12把大提琴每個都是主角。”他們輪流領銜,在獨奏和伴奏之間自由切換,無縫銜接。這首作品備受樂手的喜愛,此次演出中唯一的女性大提琴家索萊娜�克瑪瑞克稱:“威廉姆·凱瑟-林德曼的改編,比原作更能激發我的演奏慾望。”

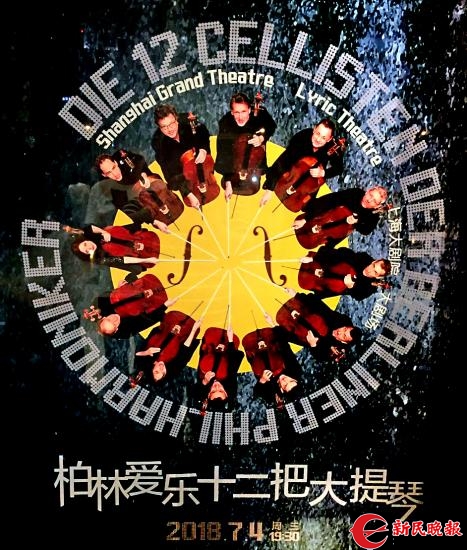

圖説:柏林愛樂十二把大提琴音樂會海報 新民晚報記者 郭新洋 攝

此外,樂團對爵士、探戈、電影配樂的詮釋,也展現了12位大提琴家高超的技巧和不凡的感知力。《大篷車》是上世紀30年代美國爵士樂的名曲,充分發揮“12把大提琴”的音色層次感。《時光流逝》全曲起伏有致深情款款,散發出動人的魅力。《鳥園搖籃曲》極富特徵的搖擺節奏在大提琴上用撥弦來呈現——這也是爵士樂的“本真”演奏法。

昨晚,樂團雖然沒有演繹他們的“誕生曲”《讚美詩》,但三首返場曲目《三分鐘》《粉紅豹》及《月光小夜曲》的“加餐”,還是讓樂迷盡興而歸。有人在朋友圈記錄心情:“今夜雖無星光,他們的音樂卻照亮了我的夜空。短短一個半小時的演奏,每個音符都令人陶醉,他們本身就是一曲《讚美詩》。”