原標題:數據眼|數萬“長三角人”每天往返上海,蘇滬通勤聯繫最緊,花橋如同上海“郊區新城”

在同濟大學讀書多年,家住蘇州城區的劉嘉偉常常要往返于蘇滬兩地。經過長期的體驗觀察,他發現:工作日每天早上6:30-8:30的上班高峰時段,從蘇州發往上海的數班高鐵總會迎來近乎飽和的大客流。其中,一些運行速度較快的班次甚至會提前三五天售罄。

事實上,往返蘇滬兩地的列車班次在整個長三角一帶是密度最大的。幾乎每隔5-10分鐘,就會有一班列車載客開動,如同坐地鐵一樣方便。可為什麼這樣密集的車次到了工作日的上下班高峰期,仍不能滿足旅客需要?這些往來于兩地的乘客究竟是哪些人呢?

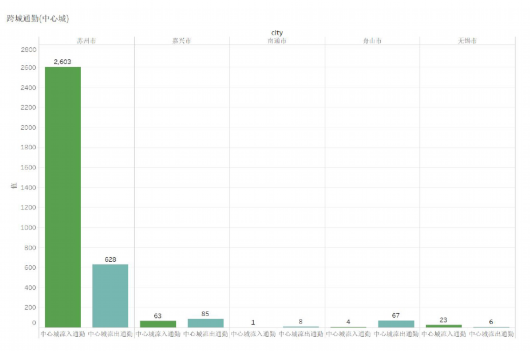

近期,同濟大學建築與城市規劃學院副教授鈕心毅領銜進行了一項基於手機信令大數據的長三角地區跨城通勤研究,針對上述的疑問給出了解答。大數據證實,數萬“長三角人”每天往返上海工作,其中,來自蘇州的人數佔到總人數的80%。而在與嘉定安亭毗鄰的蘇州昆山花橋地區,跨城到上海中心城區工作的人數甚至超過奉賢、青浦等郊區新城,表現出與上海市中心更為緊密的通勤聯繫。

蘇州?嘉興?誰是上海更親密的“兄弟”

去年12月,鈕心毅的團隊採集了當月31天裏,上海與周邊城市(包括江蘇省南京、蘇州、無錫、常州、鎮江、揚州、泰州、南通8個地級市,浙江省杭州、寧波、湖州、嘉興、紹興、舟山、台州7個地級市)所有的中國聯通匿名手機信令數據,共識別到約2469萬常住地用戶。

所謂手機信令,是保證用戶信息有效且可靠傳輸的各類信號,通常需要在通信網絡的不同環節(基站、移動臺和移動控制交換中心等)之間傳輸。只要用戶手機保持開機狀態,一天內可以産生相當數量的信令記錄,連續反映手機持有者的空間位置和移動軌跡。

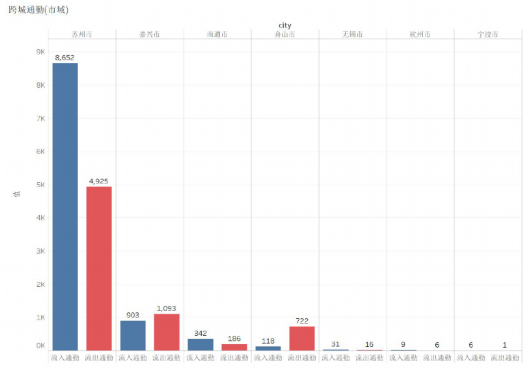

研究者發現,在所有識別到的用戶裏,工作地在上海市域內、居住地在市域以外其他城市的通勤用戶數達到10071;居住在上海、工作在長三角其他城市的通勤者也達到了6956。鈕心毅指出,考慮到中國聯通用戶在長三角地區所有手機用戶中的佔比約為20%左右,因此,實際生活中每日來滬工作的長三角通勤者數量可能還要乘上5倍,即達到5萬人左右,而上海居民出城通勤的數量也約在3.5萬人左右。

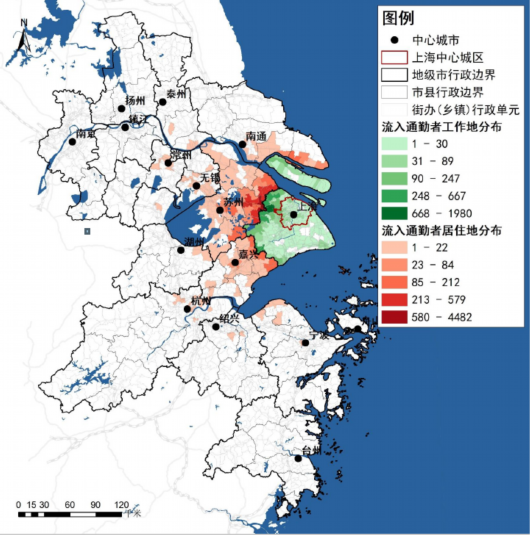

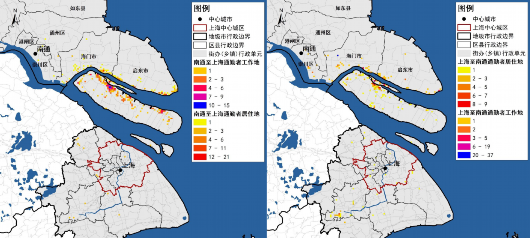

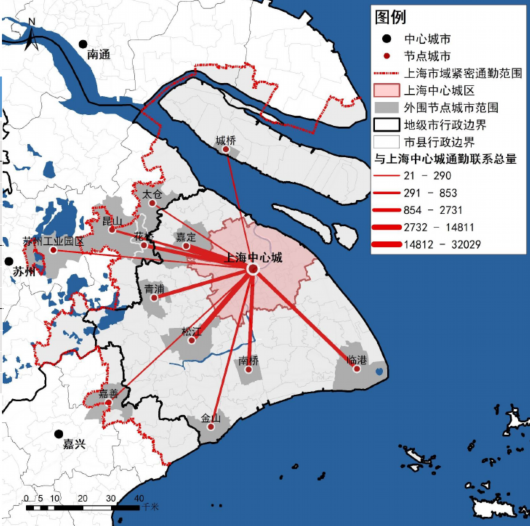

上海市域的流入通勤。

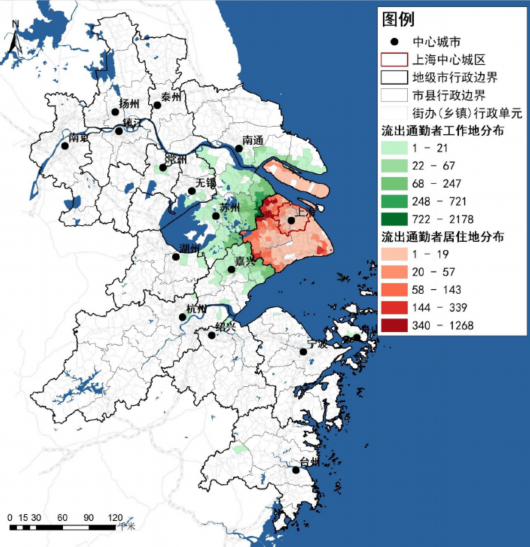

上海市域的流出通勤。

這其中,蘇州居民是前往上海工作的人群中最主要的來源,佔到總數的80%以上;僅次於蘇州的浙江嘉興一帶,流入上海的通勤人口約佔總數的10%。如此大規模的跨城通勤交流,從側面反映了當下長三角城市一體化的趨勢。

研究者認為,單純從通勤角度來看,上海與江蘇的聯繫顯然要大過與浙江的聯繫。特別是與上海西北部相鄰的蘇州,與上海的通勤聯繫在所有長三角城市中最強,而與上海西南部相鄰的嘉興,則相對聯繫較弱。

當然,大多數跨城工作的人集中在兩城的交界。例如嘉定安亭,因汽車産業發達吸引了不少來自蘇州花橋的勞動力;而在金山楓涇,相鄰的浙江嘉善、平湖,因服裝産業尤其是羽絨服製造業發達,每年“雙十一”節前的用工旺季,都會吸引大量上海居民跨城前往上班。“究竟是哪邊的人去了哪邊工作,取決於相鄰兩地,誰的經濟發展水準更好一些。”

嘉興市與上海屬於近鄰的跨城通勤特徵,跨城通勤者居住地、工作地密集分佈在兩市邊界附近。

南通與上海的跨城通勤聯繫也是屬於隔江近鄰通勤,但是相對數量較小。

蘇州市與上海市除了近鄰的跨城通勤之外,還存在明顯的蘇州中心城區至上海中心城市通勤。

不過,單純考慮交界地的人員通勤流動,尚不能説明長三角的融合深度。專家指出,“幾乎國內外所有相鄰城市之間,都會不可避免地存在邊界的交融。而真正體現長三角人口融合水準的關鍵,還在於邊界以外的長距離通勤。”

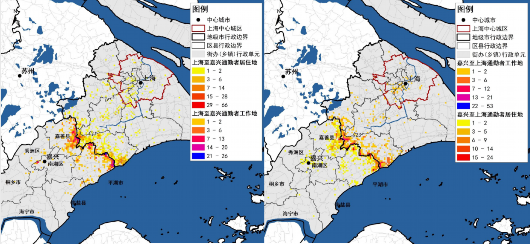

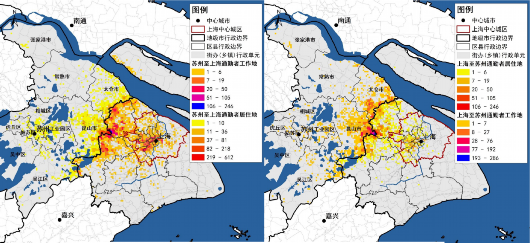

研究進一步將範圍從上海市域縮小至外環線以內,考察長三角其他城市進入上海市中心工作的人口數量和分佈情況,併發現:從蘇州前往上海市中心工作的人群達到1萬人以上,幾乎佔到周邊城市所有跨城至上海市中心通勤人數的96%,且人口分佈基本沿蘇州城區到蘇州工業園區,再到上海市中心的一條高鐵線連成了帶狀;反觀嘉興,前往上海市中心工作的人群僅佔所有跨城至上海市中心通勤人數的2.4%。這樣的結果也在一定程度上解釋了,為什麼蘇滬間的高鐵班次會那般繁忙。

上海中心城區的流入通勤。

上海中心城區的流出通勤。

“臥城”花橋,如同一個上海郊區新城?

上海軌道交通11號線北段(上海安亭站—江蘇昆山花橋站),于2013年10月正式開通運營。線路作為11號線的一條支線,從蘇州昆山花橋站始發,經過昆山市內的光明路站、兆豐路站,進入上海嘉定安亭境內,一路向東南直通位於上海浦東新區的迪士尼。這是國內首條跨省(市)地鐵線路,5年來,它的存在改變了兩座城市許多人的生活方式,也讓昆山花橋鎮的産城發展走上了一條特別的道路。

鈕心毅研究團隊屢次前往花橋調研後發現,這個與嘉定安亭毗鄰的“異性兄弟”,本身就是一個次區域就業中心。2006年設立花橋經濟開發區和花橋國際商務城後,依託緊鄰上海的地緣優勢,服務業成為花橋的主導産業。2017年,花橋經濟開發區實現地區生産總值265億元,在全國百強鎮中排名第14位。周邊鄉鎮勞動力大量涌入花橋,帶動産城融合發展。

花橋經濟開發區。圖片來自昆山市人民政府網站

然而,就在這樣一個具有産業發展動能和就業吸引力的城區,仍有大量居民選擇在上海就業,它與上海市中心的通勤聯繫緊密程度甚至已經超過上海市域內個別郊區新城。

研究將上海2035規劃中確定的嘉定新城、松江新城、青浦新城、南橋新城、南匯新城5個新城,以及花橋、蘇州工業園區、嘉善、太倉等長三角周邊城區進入上海中心城區通勤的人口數量逐一作了比較後發現:嘉定與上海市中心通勤聯繫最緊密,其次是松江,而花橋在“流入上海中心城區”通勤人數排行中,位列第三,約達到7000余人,將奉賢新城、南匯新城、青浦新城甩在身後。

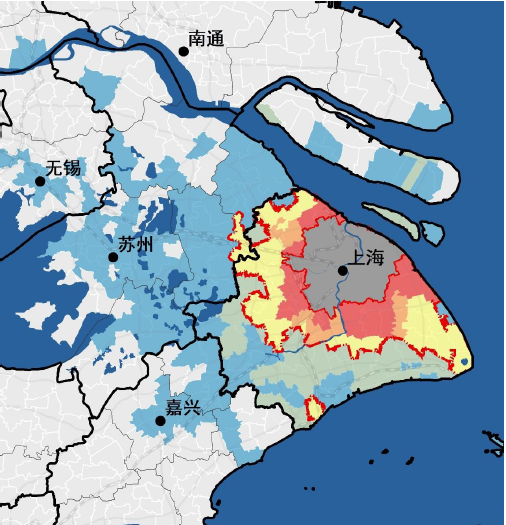

上海市域的緊密通勤範圍。

“從這組數據看,週邊城市尤其是花橋,與上海中心城區通勤聯繫緊密程度甚至已經超過了部分上海市域內的郊區新城。”大量人口晚上居住在花橋,白天乘坐地鐵至上海市區工作,花橋成了上海名副其實的“臥城”(即睡覺的城市)。

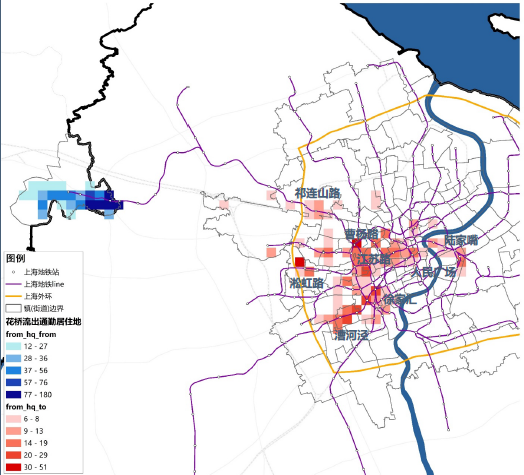

既然花橋本身具備産業吸引力,為什麼還有大量人口進入上海工作?“花橋房價更具吸引力,讓原本就在上海工作的人選擇在那裏生活,這是其一”,鈕心毅説,更重要的是,上海提供了大量差異化的工作崗位,匯集了大量國內外大型公司的總部,且産業門類所屬價值區段更高。研究者進一步對花橋流向上海中心城工作的人口去向作了分析,併發現:這些人群主要的工作地分佈在人民廣場、曹楊路、江蘇路、祁連山路、徐家匯、漕河涇、淞虹路,最遠至陸家嘴。其中,祁連山路、曹楊路、徐家匯等處在地鐵11號線沿線,本身具備通勤便利優勢;而淞虹路周邊的淩空SOHO園區、漕河涇和陸家嘴等,之所以成為主要就業地,更多恐怕是緣于工作崗位的吸引。

花橋流向上海中心城工作的人口去向。

建議:打造支持跨城交流的城際交通體系

今年年初,劉嘉偉加入到一個300余人的蘇滬往返通勤好友群。群裏80%的聊天內容關於如何搶票、如何避高峰、如何節省出行時間等等。對於那些每日跨城的“長三角人”而言,時間,無疑是日常生活中的核心議題。

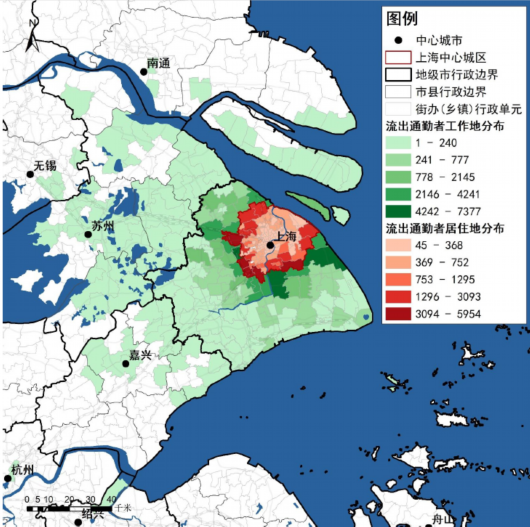

而大數據也從側面證實,時間是通勤者選擇工作地、生活地時的一個敏感因素。以上海金山為例,研究表明,選擇在上海市中心就業的上海人群絕大多數居住在外環以內及外環周邊一帶。由於通勤時間較長,上海西南部郊區地區與市中心的通勤聯繫明顯微弱,唯獨金山是個例外。原因在於2012年金山鐵路開通後,從上海南站直達金山衛站只需32分鐘,舒適的通勤時間一下子吸引了大量人口流入市中心就業。

上圖為上海市中心城區周邊流入市區工作的人群圖,紅色為最密集,黃色為次密集。在圖中左下角的黃色範圍,正處在金山區域範圍。説明該區域內流入市區工作的人數較多。

鈕心毅指出,絕大多數通勤者能夠接受的最大通勤時間約為90分鐘,距離上海通勤時間越長的地方,通勤者數量會出現明顯衰減。“未來,如何從整體規劃角度打造更高效、更高密度的長三角交通網絡體系,為人口空間的交流互動提供支撐,會是進一步深化長三角融合的有效路徑。”

當前,國內多地都在編制“都市圈規劃”,其工作重點一般在中心城市與周邊的經濟聯繫,規劃內容側重金融、貿易、航運等生産要素的流動、基礎設施的共享。就長三角一帶而言,鈕心毅建議,都市圈規劃內容應關注到城市之間的“流動空間體系”,以及支撐這種交流空間的城際交通體系。

以蘇滬間的交通組織為例,當前,來往于蘇滬兩地的高鐵線路密度已基本達到最大,很難再通過加密班次來解決兩地人口通勤問題。加之國內的高鐵線路設計之初,就是為了解決中長途跨省市出行問題的,而近年來蘇滬間因長三角一體化推進而自然形成的“通勤族”,一定程度上讓高鐵系統承擔了設計以外的“通勤”功能,難免負荷能力不夠。“如果今後可以借鑒日本經驗,在長三角城市間,特別是通勤需求量大的蘇州和上海之間架設快速通勤鐵路,將可能緩解‘長三角人’的上班出行難問題。”

此外,鋻於絕大多數跨城就業者的就業區位與高鐵、地鐵等交通路線有直接關係,“建議大型商務區、産業園區能夠選址在高鐵站、地鐵中轉樞紐等地段,為長三角範圍內的跨城就業提供便利。”