磚紅色的外立面在冬日暖陽下別有一番韻味,弄堂內居民陽臺擺放的鮮花綠植更悄悄傳遞出歲月靜好。修舊如故,九旬岐山村以最初的“素顏”示人,而更讓人動心的是,通過修繕,居民的居住品質得到了提升。製圖:李潔

經過近半年悉心修繕,位於愚園路的優秀歷史建築岐山村近日“逆齡”回歸人們的視線。年輕人説:從沒發現老宅這麼好看;老人説:她只是回歸了最初的芳華。

在岐山村,14棟優秀歷史建築外部與樓內居住空間修繕同步進行——因此,這裡也成了全市首個同步完成內外部修繕的成片風貌保護建築。

磚紅色的外立面在冬日暖陽下別有一番韻味,弄堂內居民陽臺擺放的鮮花綠植更悄悄傳遞出歲月靜好。修舊如故,九旬岐山村以最初的“素顏”示人,而更讓人動心的是,通過修繕,居民的居住品質得到了提升。截至目前,該項目已完成了房屋改造升級,下一步還將進行包括架空線落地等在內的相關配套設施的升級改造,進一步優化整體社區環境。

安靜的弄堂讓文人墨客流連忘返

北臨長寧路,東依江蘇路,南傍愚園路,佔據著黃金位置的岐山村是市中心典型的成片新式里弄建築群。建築大多興建於1925年至1930年間,而其“岐山”之名正來源於周武王的發祥之地。

這裡環境幽靜,受到當時文人墨客、商賈官員們的喜愛。新中國導彈之父錢學森、愛國人士杜重遠、電影演員祝希娟等名人都曾是這裡的住客。

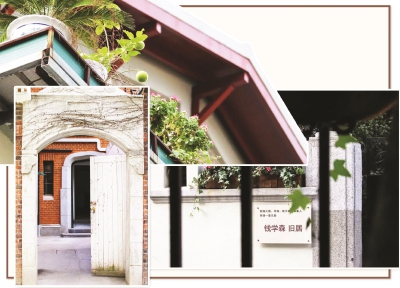

如今,岐山村內還保留著錢學森故居。據記載,1929年,當時18歲的錢學森報考上海交通大學,正是在岐山村復習備考,此後順利踏上了赴美求學之路。錢學森故居位於岐山村111號,是一幢磚木混合結構聯列式花園住宅。由於後期維護得當,人們至今還可以在這個向公眾開放的名人故居裏觸摸當年的海派生活細節。

留住歷史中的那些迷人細節

時光靜靜流淌,留存著許多歷史記憶,也留下了歷史的斑駁。

岐山村不例外地有著歷史老建築的通病:房屋滲水、外立面脫落、承重結構不穩等,成為了原住民煩心的日常。

此次修繕工程花了很多功夫在細節上,以此留住老弄堂的舊時光。比如,房子的外立面形式多樣,主要有清水墻、鵝卵石墻、拉毛墻和魚鱗墻四種,修繕的方式各不相同。拿清水墻體來説,為了保護建築物原始墻體不受破壞,工人選擇對附著于真正墻體之上的水泥塊進行人工鑿除,用高壓水槍噴刷沖洗,按照保護建築的最高標準進行修繕,每幢房屋的“卸粧”工程就要耗費兩周左右。等到墻體重現原本面目,再用專門的磚粉材料“修舊如故”盡可能還原墻體本來面貌。

此外,斑駁的墻面、陳舊的窗臺、復古的信箱,這些見證了弄堂變遷歷史的老物件也被設計團隊悉心保留。比如,為了讓海派韻味十足的木質百葉窗重現原貌,木工師傅們還親自將百葉窗片一片片刨出來,之後再遵循傳統技法將其固定;上世紀30年代,花園洋房裏流行的洗手間地磚是馬賽克花紋,此次修繕中,設計團隊沿襲了復古的馬賽克紋樣,白綠色相間的地面還原了歷史中最迷人的細節。

更在意提升生活質感

負責此次修繕項目的設計團隊最在意的還是岐山村的居民住得舒心與否。磚木結構的老房子,舒適度自然比不上商品房,但設計團隊自有“妙方”能讓居民們的生活質感大幅躍升。

白蟻是威脅木結構房屋安全的重要隱患。此次修繕過程中,施工團隊進駐現場後發現有幾處房屋的房樑已被白蟻損毀得十分嚴重,影響到了房屋安全。他們頗費週折地重新更換了房樑,並進行了防蟻、防水處理。住在這裡的居民們再也不用為“蟻患”煩惱。

與整體建築氣質不符的PVC材質雨水管也被換成了最初的鐵皮雨水管。項目工程師陶淩告訴記者,更換雨水管最主要的困難在於“找人”——擁有鐵皮鍛造手藝的工匠大多年歲已高,尋找起來並不容易。他們最後成功找到了工匠為岐山村特別定制鐵皮雨水管,鐵皮雨水管的寬度要超過普通雨水管道,能更好地避免管道堵塞。下雨天,雨水打落在鐵皮管上好聽的“滴滴答答”聲也重回居民耳畔。