7月10日,秦嶺山脈雲霧繚繞,蒼翠的峰巒若隱若現,與山腳下的田園共同構成一幅美麗的生態畫卷。(西安報業全媒體記者 竇翊明 實習生 崔澤松 攝)

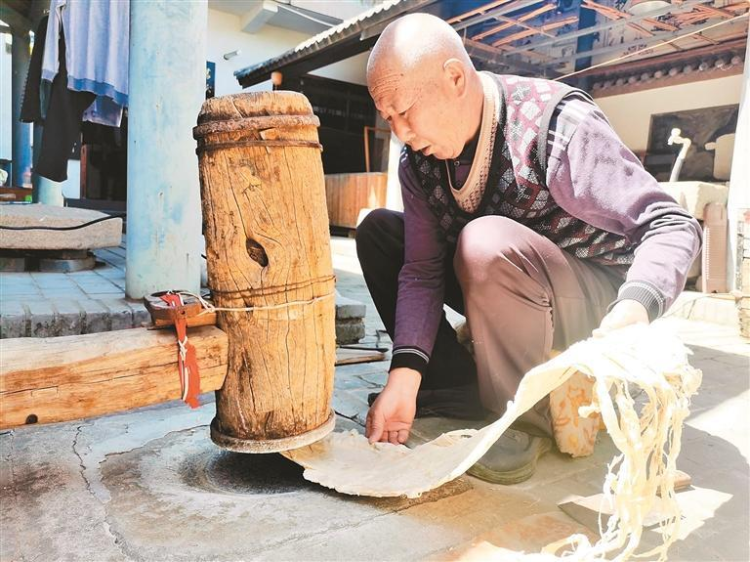

馬松勝展示楮皮紙製作的一道工序。(西安報業全媒體記者 劉雪妮 攝)

馬松勝的老伴兒鄒選利在分張。(西安報業全媒體記者 劉雪妮 攝)

夏日一場雨後,秦嶺愈發蒼翠。

當清晨的陽光灑落小院,秦嶺山腳下的北張村楮皮紙抄制技藝傳習所裏,67歲的馬松勝俯身紙漢槽上,將細密的竹簾輕輕插沒入紙漿,遊弋起落間,一張白亮的楮皮紙便呈現在竹簾上。

這是自西漢起就“長”在秦嶺山腳下造紙匠人身上的“功夫”。輕輕一張楮皮紙,承載著跨越千年的中華紙魂,也傳承著人與自然互相依存、和諧共處的生存智慧。

“楮先生”是秦嶺的饋贈

楮皮紙製作技藝是我國傳統手工紙生産的重要技藝之一。長安區、周至縣一帶沿山村落自西漢起就有製作楮皮紙的傳統,至今已有2000餘年。

楮皮紙的興盛和秦嶺的産出緊密相連。楮皮紙製作以秦嶺中常見的楮樹即秦人俗稱構樹的樹皮內瓤為原料。“聽老輩人説,過去陜南秦嶺山裏有專門的構(樹)山,一片山上全種構樹。山上的構樹每年砍一次,因為保留著樹根,來年又會發出滿山的構樹。陜南還有瓤行,專門給我們這些紙戶賣構樹皮。” 馬松勝説。

楮樹皮內瓤經過浸泡、灰蝕、蒸煮、漂洗、踏碓、切幡、搗漿、打飛、抄紙、去水、曬紙等幾十道大小工序,最終才能成為一張潔白柔韌的楮皮紙。

吳興筆法妙天下,人藏片楮無遺者。因著楮皮紙,千百年來,楮一直是紙的代稱。更雅者,稱之為“楮先生”。

“楮皮紙整個生産流程不使用現代機械,也不使用紙藥,卻能進行分張。”採訪中,馬松勝頗為自豪地説。這套生産工藝在國內的手工紙製造業內極為罕見,被譽為研究手工紙工藝演化進程的“活化石”。

宋代梅堯臣有詩云:“寒溪浸楮舂夜月,敲冰舉簾勻割脂。焙乾堅滑若鋪玉,一幅百錢曾不疑。”手工楮皮紙因用料純天然,筋度好色澤白凈,質地柔軟耐磨,在幾千年的漫長年月裏,除用於書法繪畫外,還被用於製作古籍、報紙、賬簿、銀封、茶封、酒海、紙幣,甚至被用來當作石膏固定傷骨。

2007年,北張村楮皮紙製作技藝被列入陜西省第一批非物質文化遺産名錄。2008年,被確定為第二批國家級非物質文化遺産。2011年,起良村造紙製作技藝被列入陜西省第三批非物質文化遺産名錄。

寫故事的紙也有故事

“人多地少沒有錢,全靠抄紙度饑寒。”為啥整個村子的人都製作楮皮紙?馬松勝笑著説了這麼一句順口溜。

北張村坐落在秦嶺腳下,灃河東岸,當地百姓自古以來就靠秦嶺的楮樹謀生,以造楮皮紙過活。

“倉頡字,雷公碗,灃出紙,水漂簾”。這首歷經千年流傳下來的民謠,佐證了當地造紙的悠久歷史。時至今日,馬松勝仍習慣將撈紙的方槽稱為紙漢槽。紙槽為啥要加個“漢”字呢?他説,從漢代開始抄紙,村裏一輩輩人就這麼叫了下來。

據《西安地名故事》記載,唐代北張村專為皇宮造禦紙,稱為貢紙,直到清代該村仍每年給京城皇室進貢紙。革命年代,北張村的紙還運往延安,成為《解放日報》《陜甘寧邊區報》以及“邊幣”的用紙。上世紀七八十年代,村裏基本上家家戶戶都有造紙作坊。

位於白馬河畔的周至縣起良村,是另一個故事了。

因為造紙離不開水,白馬河又經常鬧水患,所以千百年來村子多次沿著白馬河遷移,三遷後定在現在的位置。

古時,起良村地處漢上林苑五柞宮,是皇室的造紙作坊。起良蔡侯紙博物館裏,抄紙時記錄紙張數目的銅錢石刻“十進位”古法計數器、起良人契約裏用到的造紙專用的數字符號,過去村上蔡倫忌日請戲班子唱戲的傳統,村裏人紀念倫神(蔡倫)祭祀活動的留影……都是紙鄉獨有的古老淵源。

“起良的紙,元馬店的席,張屯的篩子不用提”。在起良蔡侯紙博物館負責人劉曉東的記憶中,楮皮紙是一種獨有的榮耀。“我上學的時候,整個村子都造紙,村裏墻上到處曬的紙。我們村的娃們就能用楮皮紙訂本子、包書皮、刻皮影,別村的娃就沒有這待遇。”

“花紙”“熊貓紙”和“艾紙”

抄紙是馬松勝家祖祖輩輩吃飯的本事。在老人的記憶裏,爺爺、父親終日在紙漢槽旁忙活。到了他這一輩,在父親“家有萬貫,不如薄藝在身”的教誨下,17歲初中畢業的馬松勝也站在了紙漢槽旁,這一站就是一輩子。

從斗方抄起,到小三尺、尺二五、尺三五,越來越大的尺幅,見證了他手藝的精進。

楮皮紙雖然輕薄,但工序繁瑣,且全靠人力完成,勞動強度很大,並且非常考驗技藝。馬松勝説,當年抄紙一個池子要三個人協作,他每天一站就是十二三個小時。

因為貼紙曬紙的活兒相對輕鬆,男的抄紙女的貼紙,是北張村約定俗成的傳統。為此還流傳下來一句順口溜:有女甭嫁北張村,半夜起來站墻根。

説起一輩子的“抄紙經”,馬松勝總結了八個字:眼尖手快,全憑經驗。他説:“抄紙心要靜,心裏有事就撈不成,俺們行話叫‘犯手’。”

如今,馬松勝抄紙,老伴兒鄒選利曬紙,秦嶺腳下,日子緩慢流淌,在楮皮紙上留下紋路。老人還多次外出學習反復改良,做出了四尺、六尺的大尺幅楮皮紙。十幾年前,他突發奇想,將時令花卉、艾葉等夾在兩張楮皮紙之間,做出了更具觀賞性、用途更廣泛的“花紙”。

今年3月,馬松勝入選第六批國家級非物質文化遺産代表性傳承人。“我抄了一輩子紙,屋裏的吃喝拉撒、娃們上學的費用都是我從紙漢槽裏抄出來的。我本來就愛幹這,現在成了國家級非遺代表性傳承人,更要想辦法把手藝傳下去。”

為了把村裏祖祖輩輩的造紙技藝傳承下去,當了一輩子老師的劉曉東,在2009年臨近退休時開始著手恢復古法造紙。2010年,他和當年的老手藝人用古法造紙術造出了第一張紙。2016年,他建起了周至起良蔡侯紙博物館,延續起良紙鄉根脈,展示傳承古法造紙精髓。他還耐心鑽研推陳出新,推出了混合熊貓糞便做出的“熊貓紙”和混合艾草做出的“艾紙”。

周至起良蔡侯紙博物館已成為我省第一批中小學優秀傳統文化教育社會活動實踐基地,每天忙著接待學生和中外遊客。

劉曉東雖然忙碌卻驕傲,他説:“起良村人世世代代以造紙為業,這是先人們留下來的東西,不能到咱這兒斷了。我是起良人,我有責任把古法造紙技藝傳承下去!”

(西安報業全媒體記者 劉雪妮 西安市社會科學院歷史文化所副研究員唐穆君對此文亦有貢獻)

記者手記

自然與匠心的對話

傳統與未來的交融

歷史長河漫漫。歲月激流中,西安人和秦嶺山之間的連結該以怎樣的方式延續?

夏日晨光輕撫秦嶺,在山下的北張村楮皮紙抄制技藝傳習所,聽馬松勝講過去的故事,看他和老伴抄紙、晾紙時少言少語卻默契流暢,這個問題的答案不言而明。

在起良蔡侯紙博物館,古法造紙的文化基因更是滲入到了當地人生活的方方面面。時至今日,村裏人仍將蔡倫稱呼為“倫神”。于他們而言,這古老的技藝是生計、是榮耀,也是千百年淬煉而成的精神圖騰。

薄薄一張楮皮紙,就這樣越過歲月更迭,將人和山緊緊連結在了一起。而秦嶺山民也用創新、堅守和傳承,在歲歲年年中描摹著父親山的堅韌和包容。馬松勝的竹簾起落間,是自然與匠心的對話;劉曉東的“熊貓紙”裏,是傳統與未來的交融。作為中華文明的“活化石”,楮皮紙製作不僅記錄歷史,更啟示著非遺保護的真諦:唯有根植地域文化、擁抱生態智慧,傳統技藝方能如秦嶺般生生不息。(西安報業全媒體記者 劉雪妮)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。