兩岸觀察|Observe

從蘭州到敦煌,臺媒記者眼中的大美甘肅

| 編輯: 馬曉葉 | 時間: 2023-07-27 17:58:34 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

“從蘭州到敦煌,一路向西我們看到大山大河、大漠風光,也感受到這裡奮力發展的態勢。”“這是一次超級精彩的西北之路,期待再次來到甘肅這個美麗的地方。”“我會用好我的新媒體賬號,努力創作,讓(台灣)更多的年輕人看見甘肅,愛上甘肅。” ……7月23日,“絲路風采 如意甘肅”海峽兩岸記者聯合採訪活動在甘肅敦煌落下帷幕。回顧這趟甘肅之行,台灣記者都非常興奮,他們同時又表示非常振奮,因為不僅看到了甘肅外在的環境美,更體驗到了甘肅蓬勃向上的內在發展勁頭。

海峽兩岸記者合影留念

聯合採訪活動的起點是蘭州。參加活動的四十多位海峽兩岸記者從蘭州出發,一路向西參訪了武威、金昌、張掖、酒泉等地,領略大西北獨特的壯美河山,欣賞那裏的人文風情,實地感受甘肅文化、科技、生態、農業等領域取得的發展成就。兩岸記者夜遊黃河、觀看涼州攻鼓子非遺展演、參觀雷臺漢墓文化博物館、走進張掖山丹軍馬場和丹霞世界地質公園,觀看肅北蒙古族“男兒三藝”(指:摔跤、射箭和賽馬)表演,探訪敦煌莫高窟和鳴沙山等地。

在敦煌莫高窟,台灣自媒體人李宣説:“太震撼了!我好像坐著時光機穿越回到了一千多年前的時代,沒想到一幅幅壁畫可以呈現出這麼多精彩的故事。我比較喜歡唐朝的風格,因為它更加外放熱烈。印象深刻的是壁畫中的人物身著薄紗裙,一下子就感覺到唐朝的開放和對時尚的獨特理解。”

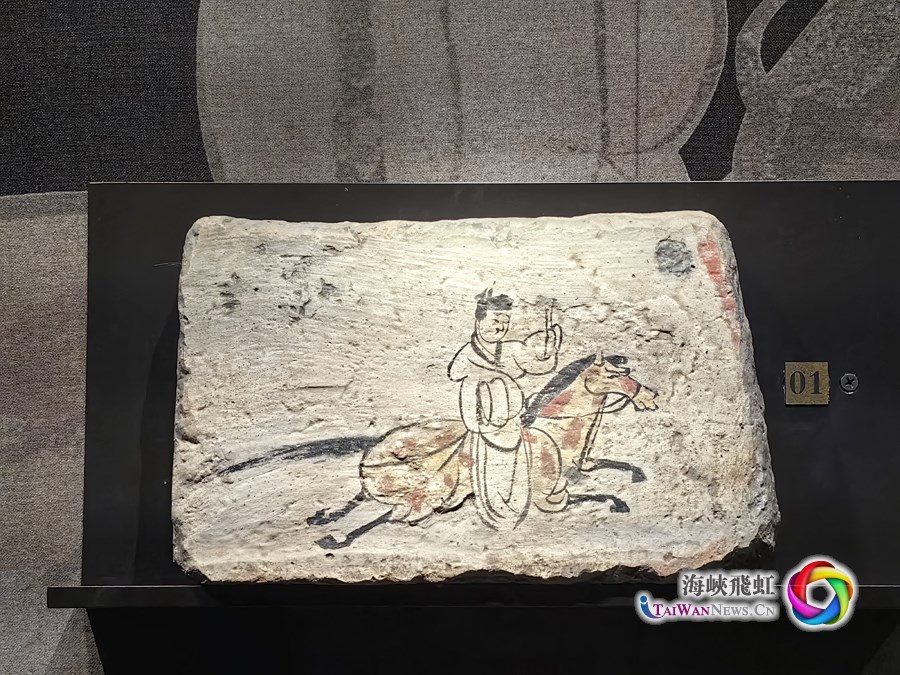

聯合採訪團一行參觀了甘肅省博物館、武威市博物館、肅北縣博物館等多個博物館。第一次來到甘肅的台灣《觀察》雜誌社記者陳淑英説,博物館是一個城市歷史發展的濃縮,也是人們感知歷史、認識現在、探索未來的地方。走進這些博物館,沿著歷經千年的絲綢古道,我看到了中國人的智慧,也感受到了當年甘肅這個地方的繁盛。

敦煌鳴沙山的駱駝

在絲綢之路上,甘肅是非常重要的通道。伴隨著往來商隊的駝鈴聲,穿流不息的人流跨越了高山大川、荒漠戈壁,將東西方文化融合在一起。在武威市博物館,台灣中國電視公司記者嚴珮瑜採購了一條印有博物館館藏文物的小絲巾。她説,近幾年大陸在文創方面做得很成功,開發了很多相關的文創産品,很有特色。看到這款絲巾,自己立刻被圈粉了。她認為通過文創産品展現的內容,更容易吸引遊客探究其背後的文化和歷史。

台灣《觀察》雜誌記者李中邦説,甘肅之旅看到的所有景觀都令他心靈悸動,河西走廊的新發展和新科技同樣令他難忘。他説他想告訴台灣的朋友們,不要總是盯著北京、上海、廣州、深圳這些大城市,因為在大西北,你可以看到煥發著獨特濃郁歷史和文化色彩的景象,雄壯的大西北很有爆發力,同時充滿機會。

一路上,台灣東森新媒體ETtoday副董事長馬咏睿都在用心體會著隴上大地發生著的變化,“我們乘坐大巴趕路時,來來往往的各式車輛很多,説明來這兒的人很多。我們站在嘉峪關長城遠眺祁連山時,看到一列列滿載集裝箱的中歐班列,穿梭往返于‘一帶一路’沿線國家和地區,貿易往來不斷。”

敦煌大成聚光熱電有限公司副總經理孔令剛為海峽兩岸記者介紹情況

十年前,台灣《中國時報》記者藍孝威到訪過甘肅,但是這次甘肅之行,他看到了與印象中的大西北完全不一樣的景象,建在戈壁灘上的民樂工業園矗立著智慧玻璃溫室,生産出來的串番茄口味清爽,通過電商平臺等渠道源源不斷地銷往國內各地,實在令人驚嘆。説起甘肅的新興産業,藍孝威口若懸河。他説,敦煌光電産業園利用廣袤的戈壁荒漠大力發展新能源産業,正符合綠色、低碳、高品質發展的趨勢;有中國“鎳都”之稱的金昌發展速度如此之快、技術如此之先進令人讚嘆。

採訪團團長、國臺辦新聞局副局長陳斌華説,大陸幅員遼闊,每個省份的差異都很大。能夠深入到西北腹地,尤其到歷史文化底蘊非常深厚的甘肅來了解歷史中、記憶中、文化中、甚至大家背誦的詩歌中的甘肅,進而了解這些年來隴上大地發生的變化,會讓記者朋友、海內外朋友們對大陸有更真實、更全面、更具體的了解。(作者:如之)