兩岸觀察|Observe

絲路歸人

| 編輯: 馬曉葉 | 時間: 2025-08-28 16:43:30 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

在中國大陸的西北方向,有一片土地,狹而細長,這裡吹揚著黃土風沙與煙塵,也有多處林蔭綠洲鑲嵌其間。這便是千百年來多元文化交融的走廊——甘肅。不久前,我參加一次兩岸交流活動去到了甘肅。亦是九年前,我與一眾夥伴大約按著張騫出使西域的絲路路線行走過甘肅,也曾留下深深印記。我是台灣青年張婉柔。

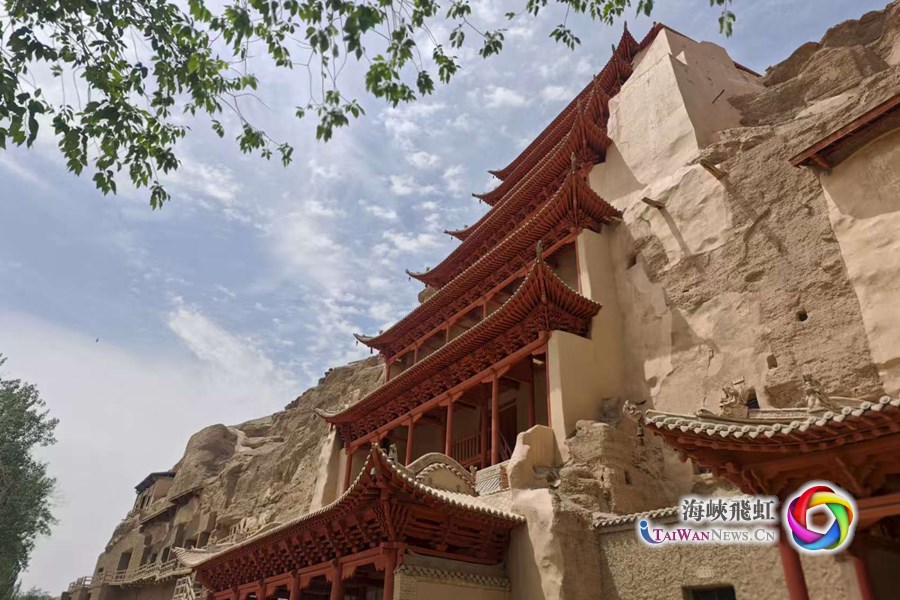

張婉柔眼中的敦煌莫高窟(張婉柔供圖)

乾燥,是對甘肅地理上的認識與從前真實體驗回溯的第一印象。自打下飛機的那一刻起,便覺大氣中像被安裝了超大型的除濕機,高速運轉著,試圖將體內的每顆水珠抽幹、分離。快被壓縮榨幹的身軀、來不及應急分泌的唾液,種種跡象再次調動起隨時間淡忘的身體記憶。這下終於相信,自己的的確確又回到了這裡,讓我在睡裏夢裏都想念的地方。不同於九年前的路徑,這次,改由西向東走。河西走廊上那顆璀璨的明珠——敦煌,成為這趟旅途的開頭,翻寫多年後新故事的序章。我成了兩種意義上絲路旅途的歸人,既是客觀上自“西域”歸來的返程者,亦是主觀絲路經驗裏再訪的故人。

張婉柔在敦煌(張婉柔供圖)

對於敦煌的記憶,是沙漠,是石窟,是瓜果的香甜。在沒來這裡之前,很難想像,世界上竟有這麼一個地方,路的盡頭是沙漠,而這沙漠卻沒有盡頭。若干世紀裏,撐起這片飛沙滾石、戈壁礫灘貧瘠與荒涼的,是敦煌三危山下、鳴沙山東麓宕泉河谷的石壁上,那一窟又一窟堅定的信仰。最輝煌的敦煌,最色彩豐富的敦煌,最律動的敦煌,最輕歌曼舞的敦煌,都收藏在這綿延一千六百多米、由土色塵埃覆蓋的斷崖上。當敦煌莫高窟的管理員每打開一處窟龕大門的瞬間,甚至不需要介紹,不需要語言,千年前的光輝已然讓人淚眼婆娑。這裡記錄著盛世太平下期盼的好景長久,也銘刻著荒年戰亂裏暗禱早日擺脫苦難的殷殷祈求;這兒有面對未卜前途的精神寄託,亦有歷劫歸來後對神靈無盡的恩賜感激。這是由一代又一代不具名工匠所打制和描繪的凈土,是令一代又一代後人所讚嘆且感動的天上人間。

還沒從莫高窟的震撼中緩過來,車子已駛過明長城最西頭的嘉峪關。窗外原本枯寂荒蕪的黃土逐漸被七彩交織的山脈取代,來到過去那個被我逢人便介紹最具絲路色彩的一處“外星”之地——張掖七彩丹霞。這是受流水與風力侵蝕作用形成的一處獨特地貌景觀,世上少有。彩色連綿的丘陵,一段一段,一層一層,褶皺起伏如波浪,色彩斑斕如絲綢,有人形容它是大地的調色盤,也有人比喻它是大自然的眼影盒,而我説,它是一條歷史無聲的長河,用紋理記錄著地球的滄桑巨變,也用顏色堆起從古至今旅人們的故事童話。離開前夕,如九年前一般的烏雲,再一次飄到丹霞地貌的上空,試圖將墨色潑向這畫卷般的景致中。所幸這片大地終有其待客之道,竟然從丘陵間硬是擠出一道霞色金光,與將臨夜的黑、積雲的沉相互抗衡,共譜成了天空最美的詩歌。

張婉柔在張掖七彩丹霞(張婉柔供圖)

然而旅行亦如一天的作息般,有開頭,自然也有結束。行程的最終站,我們來到了蘭州,回到了我九年前絲路之旅的起點。一切恍惚般地熟悉卻也陌生,心情激動中也帶著落寞。一碗蘭州牛肉麵一如當年,半面灑滿青綠的青蒜蔥花,半面澆滿通紅的油潑辣子,香而不燥地填滿早晨還沒徹底甦醒的胃。而這回,終於有時間一訪甘肅省博物館,見到“馬踏飛燕”本尊。對比從前在蘭州火車站前看到的巨大銅雕,甘肅省博“馬踏飛燕”的尺寸像被照了縮小燈,但總算能見著它細節生動的面部表情,那就是快樂的憨笑。這專屬於甘肅的浪漫鬆弛感,著實讓人忘了它原本被賦予的是軍事強盛和文化自信的象徵。暮色下,河岸旁架起的五色燈變換色彩映照著黃河水,讓人已然看不清它是不是如當年一般,泥濘的黃土色中染著赤紅。而平穩逆流向上的遊船,也再讓人看不出,滾滾河水是否依然如回憶裏,乘坐羊皮筏子時那樣翻騰。

車窗外,飛快掠過的道邊影像如現在與從前融合交織成的一場新夢。回看這趟旅程,一切的一切,是九年前舊夢的重新上色與加深,亦是新夢的發芽,一如《讀者》雜誌在蘭州這片土地上的生根發芽,在年歲更替中層層迭迭,堆積成如七彩丹霞斑斕的紋理,耀眼著每一次翻看它的瞬間。

張婉柔在鳴沙山月牙泉(張婉柔供圖)

甘肅,不知道下一次還有沒有機會再來。只知道,自己終是那個走不出新夢與舊夢裏的絲路歸人!(作者:張婉柔)