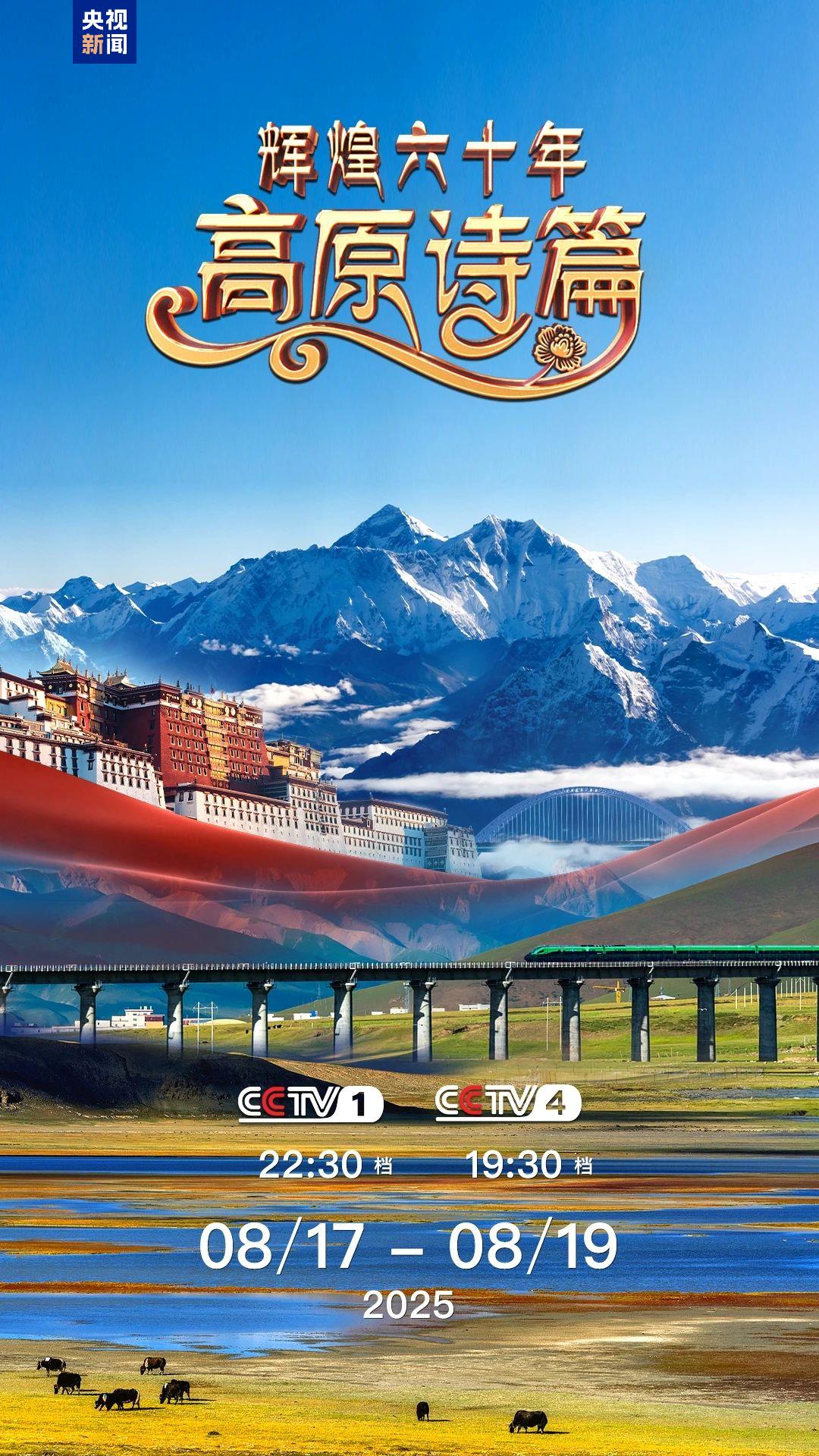

兩岸觀察|Observe

臺青:在“世界屋脊”感受民族交融與時代脈動

| 編輯: 馬曉葉 | 時間: 2025-08-25 18:50:12 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

今年是西藏自治區成立60週年。當我看到新聞中對西藏自治區發展成果的報道時,不禁想起2023年,自己與10位台灣小夥伴一起首次踏上青藏高原的旅行。當時,我們懷著激動與好奇的心情,用一週時間穿越拉薩、林芝和山南,親身行走于雪域高原。那次旅行給我最直接的感受是那無與倫比的自然之美——湖水澄澈、山川壯麗、天空遼闊,帶給人心靈的寧靜與放鬆。同時,我也深深感受到各民族的和諧交融與時代的有力脈動。

劉育宇在西藏參觀“雪域長歌——西藏曆史與文化”常設展覽(劉育宇供圖)

記得那時,我們參觀了西藏博物館的“雪域長歌——西藏曆史與文化”常設展覽。展覽集中展示了西藏自治區考古發掘和學術研究成果,縱向涵蓋數萬年的西藏地理髮展史,橫向囊括政治、經濟、文化、科技等多個維度。尤其引起我注意的是,許多出土的陶器、飾品與中原文化存在密切聯繫,印證了雪域高原與中原王朝源遠流長的關係。諸如唐蕃聯姻、元朝宣政院印、清代金瓶掣簽等文物史實,均生動揭示出西藏自古就是中國不可分割的一部分,西藏文化亦是中華文化的重要組成部分,中華文化是西藏各族人民的情感依託和心靈歸宿。最令我震撼的是西藏和平解放特展。展櫃中陳列的銹跡斑斑的鐐銬、農奴破舊的衣衫,與民主改革後頒發的第一張土地證、第一批基礎設施的照片形成鮮明對比。關於農奴受壓迫的恐怖歷史,我在布達拉宮也有見到——在宮殿深處保存完好的農奴監獄遺址非常觸目驚心:低矮的牢房、冰冷的刑具、殘酷的刑罰方式、壓抑的環境,無聲訴説著舊制度的殘酷。這些珍貴文物清晰展現了新舊西藏的天壤之別。2024年,西藏自治區的生産總值達到2765億元,按不變價格計算,是1965年的155倍,多項關鍵經濟指標增速位居全國前列,西藏社會生産力獲得極大的解放和發展,徹底改變了舊西藏的貧窮落後,發展面貌煥然一新。

西藏地處中國的西南邊疆,在這片土地上,共同生活著藏、漢、回、珞巴、門巴等40余個民族,各民族人口大流動、大融居趨勢不斷增強。拉薩的八廓街宛若一個多民族文化交融的縮影。2021年7月,習近平總書記在八廓街感慨地説:“千年八廓街,是我們各民族建起來的八廓街。各民族文化在這裡交流交往交融,我們中華民族的大家庭在這裡其樂融融。”

作為中華民族的瑰寶與歷史見證,佇立在海拔3700多米的紅山之巔的布達拉宮,是世界上海拔最高、規模最大、保存最完整的宮堡式建築。導遊介紹説,宮殿外墻每年仍按傳統方式刷漆。宮殿內的壁畫、雕塑與宗教聖物保存完好,每天都有信徒和遊客前來禮拜和祈禱。布達拉宮是典型的西藏傳統土石木結構建築。受自然環境的影響,長期的風化和地質變化可能會對其穩定性造成威脅。1961年3月,布達拉宮被列入第一批全國重點文物保護單位。西藏自治區成立以來,國家累計投入近3億元對布達拉宮實施了兩次大規模維修工程。除此之外,還形成了以日修、歲修為工作準則,持續開展的日常保養維護工作。這些努力使布達拉宮能夠始終以壯麗迷人的風采展現在世人面前。

僅有文物修復和保護遠遠不夠,還需要做好年輕一代的教育,以實現文化的傳承。在西藏農牧學院參觀時,我參與到課外藏文社團體驗中。當拿起非常特別的藏文筆,在藏族同學指導下書寫自己姓名的藏文寫法時,我第一次感受到藏文書法的精妙。在交流中,我了解到西藏中小學校均開設國家通用語言文字課程和藏語文課程。這種“以語言通心靈”的設計,真正促進了中華各民族間的融合。另外,在一所以藏文化為主的職業技術培訓學校裏,有來自西藏、青海、四川的學生,他們埋頭于唐卡繪製、經文篆刻和彩墨拓印等傳統工藝,每一筆、每一刀都是對文化的守護。學校的老師介紹説,國家通過專項資金支持、非遺傳承人培養計劃等方式,系統性保護和發展藏族傳統工藝,為年輕人紮根傳統技藝、走向未來的人生道路提供了更多可能。

劉育宇在西藏(劉育宇供圖)

通過西藏之行,我深切體會到,西藏自治區不僅是自然景觀的寶庫,更是中華民族多元一體格局的生動體現。在那裏,我看到了一個既傳承千年文化又擁抱現代發展的西藏。西藏和平解放以來,國家通過教育扶持、文化保護、經濟發展、基礎設施等多方面舉措,使得西藏自治區獲得持續的繁榮發展。作為台灣青年,我感到非常振奮。西藏自治區的實踐證明:堅持民族團結,保護好歷史,尊重並傳承好優秀傳統文化,才能實現各民族攜手發展,共同進步。(作者:劉育宇)