原標題:揚起數字之帆 逐浪智慧海洋 福州推動海洋漁業管理向“精”向“智”

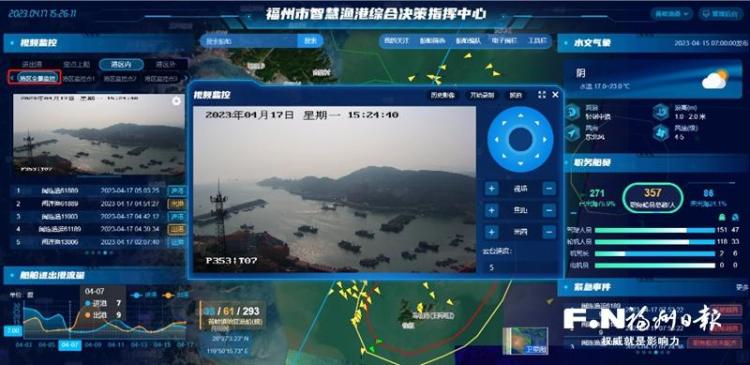

黃岐智慧漁港管理系統。(連江縣大數據服務中心供圖)

新時代海洋強國建設浪潮奔涌。福州勇立潮頭,以數字之力、以智慧之槳,推動海洋漁業管理向“精”向“智”深刻變革。

架起信息高速路

海上服務更精準

漁民出海最怕什麼?怕離岸遠了,無法接收信號,成為“信息孤島”。

“現在船上有了‘移動Wi-Fi’,不僅能隨時和家人聯繫,還能刷手機、看視頻。”從事漁業生産20多年,老船長吳文江感受到了海陸聯通帶來的安心與便利。

這要歸功於福州在全省率先實施的衛星海聯網項目,通過為漁船配備全新通信終端——“移動Wi-Fi”,連接天上衛星“基站”,架起一條條暢通無阻的海上信息高速路。

以前,由於岸上通信信號無法覆蓋,漁船出港後,陸地就難以與漁船實時聯繫。漁船要想聯繫陸地,要麼通過價格昂貴的海事衛星電話,要麼發送信息容易遺漏的短報文。

如今,有了網速更快、費用更低的衛星海聯網,漁民出海也能獲得性價比高的暢通網絡通信。目前,全市1098艘在冊大中型海洋漁船已經聯通通信衛星,福州也成為全國首個高通量通信衛星覆蓋所有大中型海洋漁船的地級市。

鋪好信息高速路便利漁民海上作業的同時,福州也全力提升海洋預報警能力,保障漁民出海安全、生活安全。

海上天氣陰晴不定,漁民以前全靠經驗判斷。現在市海洋預報臺每日發佈海浪、海溫、潮位實況和預報信息,漁民都能在手機上查看。

以需求為導向,福州還拓展海洋預報精細化、定制化服務,開發連江深遠海養殖專項海洋預報,提供百米級網格化預警信息,降低養殖生物、設施與人員風險。

除此之外,隨著海洋綜合觀測監測檢驗平臺、海洋生態災害在線監測系統以及氣候變化監測評估管理系統等平臺的相繼投入使用,海洋防災減災工作正加快向數字化、智慧化轉型,未來漁民生産生活將更有保障。

發力新基建

海上管理更聰明

海上福州建設提檔升級,數字化帶來的改變不僅有安心、精細的海上服務,還有更高效的海洋綜合管理水準。

福州市智慧漁港新基建試點項目在連江縣黃岐國家中心漁港落地投用。這是福建省首個智慧漁港項目,通過“海港一張圖”,利用大數據、物聯網等信息化手段,搭建數字化管理平臺,實現“依港管船、依港管人、依港管安全”。

走進黃岐智慧漁港信息中心,可以看到,管理人員滑鼠輕輕一點就可以查看漁港內每艘船的位置、行船軌跡及編組情況。打算出海的船長打開手機上的APP,即可填報出海信息,簡單又高效。

漁船出海得先報備。黃岐國家中心漁港可供700多艘漁船停泊、避風。過去,船員違規出海、船舶進出無序的狀況一直是漁港管理的“老大難”問題。如今,通過大數據分析、人工智能、物聯網等信息化手段,上述頑疾得到有效遏制。

推進智慧海洋建設,福州還先後實施兩江四岸人船動態智慧監管系統、海洋漁業養殖資源管理系統、遠洋漁船安全監控及服務管理平臺等項目。目前,這些系統已整合接入福州市海洋與漁業智慧管理與服務平臺,進一步夯實海洋數字新基建,實現數據共享與業務協同,讓海上管理更加聰明。

裝上“最強大腦”

海上執法更高效

走進市海洋與漁業執法支隊辦公區,只見寬大的螢幕上實時切換著船舶動態、海上實況、數據查詢等信息,全市海洋與漁業執法監管情況一目了然。這是福州市海洋與漁業智慧執法監管系統,也是全國首個數智海漁執法大隊的“最強大腦”。

向“數字”要更精準的海上服務,要更高效的海上管理,也要智慧的海上執法。

邁向海洋漁業執法“數智化時代”,福州拿出實招。執法船上安裝超視距高清探頭,配備無人機巡查、無人船巡航、水下機器人探查,時時感知現場執法態勢。8月,福州市海洋與漁業智慧執法監管系統建成,打造“一屏觀全域、一網管全海”的指揮平臺,初步實現對近海的全覆蓋監控、全方位監管與全天候執法。9月,全國首個數智海漁執法大隊正式掛牌成立,推動海洋執法工作從“人海戰術”向“智慧賦能”跨越。

據了解,市海洋與漁業智慧執法監管系統自9月初試運行以來,已經指揮一線執法人員精準高效登臨安檢漁船42艘次,查處非法捕撈行為13起,較傳統海上巡查效率提升3倍以上。

當數字浪潮奔涌入海,海洋漁業管理正迎來前所未有的深刻變革。福州市將繼續高揚數字之帆,以精準化、智慧化為方向持續推動海洋漁業管理升級,全面提升海洋與漁業工作的治理效能與服務品質,為全國海洋經濟發展示範區建設提供有力保障。(記者 馮雪珠)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。