參觀者在第二十三屆中國國際環保展覽會上觀看能承擔智慧化輻射監測的倣生機器狗。陳曉根攝(中經視覺)

在山東省聊城市東昌府區鄭家鎮高標準農田施工現場,工人在安裝調試水肥一體化智慧控制灌溉設備。張振祥攝(中經視覺)

在“雙碳”戰略引領下,生態環保産業迎來前所未有的發展機遇。在近日舉辦的第二十三屆中國國際環保展覽會上,逾千家國內外環保企業參展,集中展示新一代信息技術、低碳轉型、綠色生態創新實踐等方面的新産品、新技術、新裝備。

中國環境保護産業協會會長郭承站表示,近年來,生態環保産業踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,加快綠色科技創新和先進綠色技術推廣應用,做強綠色製造業,發展綠色服務業,壯大綠色能源産業,構建綠色低碳循環發展經濟體系,為我國生態環境高水準保護和推進經濟社會高品質發展發揮了不可替代的作用。

實現發展質的飛躍

“小藍,今天北京的天氣怎麼樣?”在河北先河環保科技股份有限公司的展臺上,一款名為小藍博士的智慧機器人吸引眾多觀眾駐足互動。它能夠精準回答168個城市的空氣品質狀況,科技感與實用性十足。

先河環保作為國內生態環境監測及大數據分析領域的標杆企業,在此次展會上集中展示了30多款創新技術及解決方案。先河環保副總裁劉水東介紹,展品包括小藍博士、生態數智雲、智慧運維、高值溯源、無人機大氣監管溯源、高光譜遙感掃描成像、顆粒物質控、地下水採樣及在線監測等數智化新品。

在監測儀器專區可以看到,近年來環境監測儀器國産化取得了重要進展。中國工程院院士、中國科學院生態環境研究中心研究員曲久輝説,我國常規環境監測儀器均已實現自主生産,質譜儀等高性能監測儀器國産化進程也已開啟。傳統環境監測儀器與遙感、5G等新一代數字監測技術和AI技術融合發展,構建形成“天空地”一體化立體監測網絡體系。

中央企業中國資源循環集團有限公司今年首次參展,通過展示動態模型和全産業鏈場景,介紹了動力電池循環利用、再生鋼鐵、有色金屬回收再利用、綠色纖維回收再利用、綠色供應鏈及境外戰略性再生資源利用等業務佈局,充分展示出綠色低碳循環經濟示範基地、黃河流域生態保護和高品質發展聯合研究中心獲得的重要成果,為循環經濟發展提供了示範樣本。

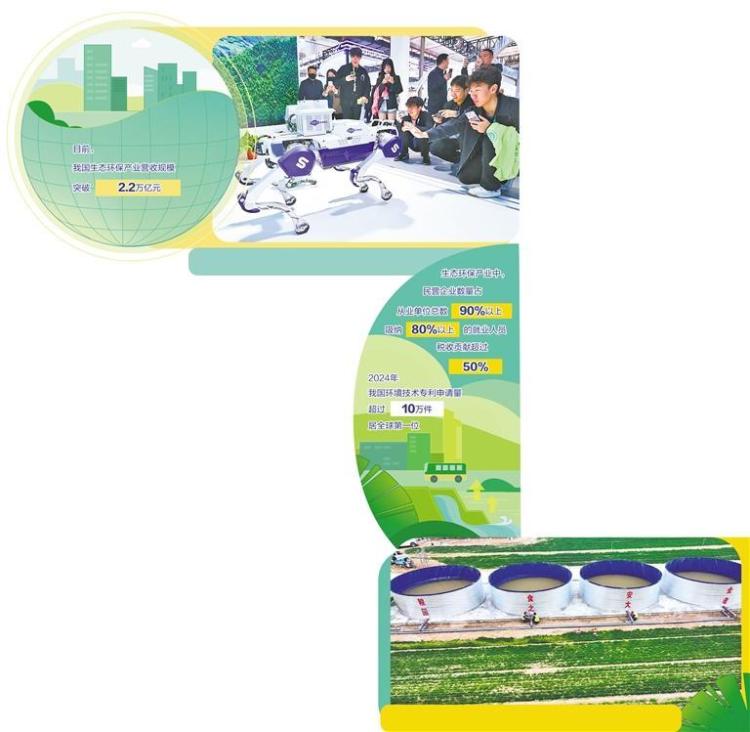

曲久輝評價,我國生態環保産業發展水準實現了質的飛躍,成為打贏藍天、碧水、凈土保衛戰的核心支撐力量。目前,生態環保産業已形成覆蓋水、大氣、固廢、土壤、環境監測、生態修復、減污降碳等重點領域的工程、技術、裝備與服務體系,産業營收規模突破2.2萬億元。值得一提的是,在生態環保産業中,民營企業數量佔從業單位總數的90%以上,吸納了80%以上的就業人員,創造了70%以上的技術創新成果,對産業發展的營收貢獻超過60%,稅收貢獻超過50%,成為推動産業發展的重要力量。

加速創新轉型步伐

隨著消費者對居住環境安全與環保需求的持續升級,“無醛”已成為家居行業的核心關鍵詞。在展會現場,萬華生態集團推出綠色工業化定制整裝,展示了傳統家裝行業向綠色化、工業化、數字化、時尚化轉型升級的創新理念。

綠色工業化定制整裝把家拆成10個工業模組,在根據個性化需求進行精美設計的基礎上,繼續拆分為4萬多個工業製造部件,將室內裝修行業帶入大規模工業化時代,實現了工廠生産、到家安裝模式,為家裝廚衛“煥新”提供了工業化耐用消費品支持。“可以像製造汽車一樣裝修房子,真正實現綠色低碳和快裝快住。”萬華生態集團董事長郭興田介紹,“‘快、綠、美’是綠色工業化定制整裝的特點。按需提供個性化家裝定制,最快7天裝完一個家,並因使用全屋無醛産品體系,實現即裝即住,滿足現代人對‘無醛好房子’的追求。”

綠色科技,正以磅薄之力推動傳統行業轉型、工業領域變革,也深刻地改變著人們的日常生活。與此同時,從信息化、數字化到智慧化,隨著AI時代加速到來,大模型等技術正與生態環保的産品、業務、服務快速融合。

福建龍凈環保股份有限公司展示的AI智慧高壓電源及控制系統,率先在行業實現了高壓電源自學習、自優化、自主化運行等關鍵智慧控制技術的突破。

龍凈環保首席研發總監莊燁介紹,公司已形成以“燃煤電廠智慧環保島控制系統”“AI智慧高壓電源及控制系統”“智慧環保輸送系統”為代表的智慧環保裝備體系。目前,龍凈智慧環保裝備已在電力、鋼鐵等領域廣泛應用,可有效降低裝備運行能耗,平均節能降耗超20%,經濟效益顯著,對推動重點工業領域的進一步減污降碳增效具有重要意義。

近年來,我國生態環保産業逐步從傳統的末端治理模式向全鏈條全過程減污降碳和清潔生産深度延伸,産業體系持續優化升級,産業技術創新速度加快,驅動新質生産力蓬勃發展。據統計,20年來,我國環保技術發展水準穩步提升,産業標準供給持續加大。2024年,我國環境技術專利申請量超過10萬件,居全球第一位;截至2024年底,環境技術進步獎累計獲獎項目超過200項。

持續激發産業活力

4月11日,德國西克公司與瑞士恩德斯豪斯集團在北京舉行中國戰略合作發佈啟動儀式。此次合作標誌著兩大國際知名企業在流程工業自動化與綠色發展領域達成深度戰略協同,旨在以更先進的氣體分析與流量測量技術,為中國市場提供智慧化、低碳化的一體化解決方案,助力實現“雙碳”目標。

“此次強強聯合,不僅是技術的交匯,更是産業綠色轉型的堅實步伐。”郭承站在致辭中表示,“雙方在可持續技術、創新能力與本土化運營方面高度契合,有望為中國環保産業注入全新活力。”

多年來,越來越多的國際環保企業進入中國市場,為生態建設貢獻力量。與此同時,我國眾多擁有專精特新技術和産品的生態環保企業也紛紛走出國門,在國際舞臺展現中國生態環保産業的風采。

生態環保産業是綠色轉型的核心引擎,更是實現“雙碳”目標的戰略性支柱。黨的二十大報告明確提出,發展綠色低碳産業。

中國氣候變化事務特使劉振民指出,氣候變化是挑戰,更是機遇;環保産業是責任,更是未來。要以本次大會為契機,凝聚“政産學研用”合力,將生態環保産業打造為高品質發展的新增長極,為全球氣候治理貢獻更多中國智慧、中國方案。

劉振民建議,以市場機制激發産業活力。完善綠色金融體系,擴大碳市場行業覆蓋面,推廣ESG(環境、社會和公司治理)投資理念,讓環境效益成為可量化、可交易的經濟價值。加大對環保技術研發、綠色基礎設施的支持,為中小企業營造公平競爭環境。同時,以全球合作拓展産業空間,鼓勵中國環保企業立足國內、放眼世界,深度參與“一帶一路”綠色投資,輸出中國技術、標準和解決方案,與各國共建低碳産業鏈,讓綠色成為全球復蘇的底色。(記者 劉瑾 潘卓然)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。