陽春三月,貴州東南部連綿的苗嶺山脈尚未褪去春寒,劍河縣久仰鎮基佑村的460畝高山茶園已迎來一年中最忙碌的時節。清晨7點,薄霧未散,頭戴遮陽帽、腰挎竹簍的採茶人已穿梭于茶壟間,手指翻飛間,一芽一葉的嫩綠茶青落入簍中。

村民在基地內採摘茶葉。

“起得早,採得好,為了早起採好茶,我們都是住在基地的,村裏包吃住。”村民李培英擦了擦額頭的汗珠,簍中茶青已積了半滿。

基佑村白茶示範種植基地,海拔達900米以上,山勢陡峭,雲霧繚繞。過去,這片土地因交通閉塞、産業薄弱,被貼上“貧困”標簽。而如今,一片葉子帶富一方百姓,白茶産業的崛起讓這座苗寨煥發新生。

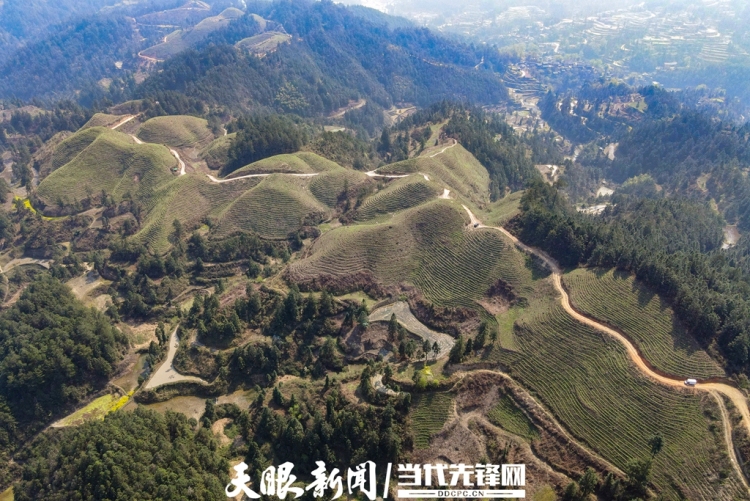

基佑白茶示範種植基地。

基佑村的發展並非一帆風順。久仰鎮曾是劍河縣産業基礎最薄弱的鄉鎮之一,山高坡陡、耕地零散,傳統作物産量低、銷路窄。2021年,在久仰鎮黨委、政府的牽頭下,基佑村支兩委經多次考察,決定引入浙江安吉白茶種植。

“村裏從來沒有種過白茶,村民們都沒有信心,甚至很多人都當笑話看。”基佑村黨支部書記楊勝回憶起“破局”的不易,心中無比感慨。

互聯網上流傳著一句話:“踏上取經路,比抵達靈山更重要。”基佑村的從零開始,恰如玄奘西行,面臨著重重劫難,但楊勝相信,只有“邁出去”,才能看到希望。

新鮮的茶葉。

在劍河縣各級部門的支持下,基佑村以“黨支部+企業+合作社+農戶”組織方式,將後山460畝土地流轉給劍河縣瀚茗茶業有限公司,打造標準化白茶種植基地。通過企業提供種苗與技術,合作社組織生産採摘,農戶通過土地租金、務工收入、分紅三重渠道獲益。

“基佑村的生態是白茶産業的最大優勢”基地負責人張幫德表示,基佑村土壤肥沃、晝夜溫差大,通過全程人工除草、物理防蟲、禁用化學農藥等管理手段,白茶有著極佳的品質,後經檢測茶樹氨基酸含量甚至高於普通産區。

村民展示採摘的鮮嫩茶葉。

起初,因基佑村缺乏茶葉的炒制設施,在基地發展的頭兩年,僅能依靠銷售鮮茶葉實現變現。但鮮茶葉難儲存、附加值低等問題,讓基佑村的白茶始終看不到應有的效益。

“去年一共採了4000斤的茶葉,最後人家收過去才70元一斤。”張幫德看著辛辛苦苦2個月,僅夠支付老百姓的勞務費,心中不是滋味。“只有掌握茶葉加工技術,話語權才能掌握在我們自己手裏。”

在白茶企業的幫助下,今年,基佑白茶基地成功引進白茶加工生産線,並依託劍河縣區域公共品牌打造“劍河仰阿莎白茶”,實現了從白茶從種植、採摘、加工、包裝、銷售的完整産業鏈。

加工車間內工作人員正在將茶葉鋪開。

“現在頭茬春茶的已經有凱里的老闆預訂300斤的幹茶,這一單的收入就頂我們去年整個採摘季的收入了。”張幫德笑著説,隨著白茶加工線的投入使用,今年基佑白茶基地預計産值能達到140萬元,較去年産值提升近4倍。

産業興旺從而激活了村莊的“自我造血”功能。村民楊昌梅曾是建檔立卡貧困戶,如今每天都會來到茶園採茶,一天能有100元的收入,平時基地無事時,則會前往自家農田勞作。“年紀大了就也不外出打工了,在家門口就能幹活,沒事就可以找朋友喝酒,還是在村裏自在。”

楊昌梅帶著孫子養的小狗在茶園採茶。

如今,白茶基地每天都可帶動100余名當地村民實現務工,採摘高峰期時人數甚至可達200余人。張幫德説:“從2021年育苗開始至今,我們的勞務支出就已有140余萬元了。”據相關數據顯示,2024年基佑村年人均純收入達1.8萬元,較2020年白茶種植前增長近60%。

更深遠的變化發生在觀念中。基佑村白茶示範基地的産業發展的日益向好也讓來此務工的村民看到了茶葉的價值。在村民的口口相傳下,原先質疑的聲音越來越少,前來諮詢學習購買茶苗的卻越來越多。

另一方面,白茶産業的溢出效應也正在重塑當地的發展。近年來,久仰鎮將基佑村、東庫村、巫交村規劃為白茶産業帶,2024年,隨著白茶産業路的打通,基佑白茶基地周邊的7個村寨上萬村民的出行得以更加便利。

白茶産業帶一角。

55歲的李夭報是在白茶基地務工的東庫村的村民,原本從東庫村前往基佑村,要繞行12公里的通村公路,如今兩地路程縮短至2公里,僅需半小時即可到達基佑白茶基地。

“我們本地有個説法叫走寨,平時沒事都不會去別的寨子,怕被這邊寨子的人看到説閒話。以前來基地都需要過基佑寨裏面,現在産業路通了,能直接從我們村到基地,少繞路了,也能安安心心的採茶了。”李夭報笑著説。

如今,茶園的壯大與苗寨的發展相映成趣,基佑村依託原生態的自然風光與人文風情,五湖四海的遊客紛至遝來,村內陸續建起民宿、農家樂,每年農曆二月二“祭橋節”更是吸引著上萬遊客光臨。白茶基地的日漸向好,無疑將為基佑村的農文旅融合填上重要一筆。

基佑村二月二祭橋節。(萬文傑 攝)

“我們不僅要種茶,更要種風景、種文化!”久仰鎮黨委書記萬秀軍表示,如今,久仰鎮已發展白茶、黃精、淫羊藿、鉤藤、朝天椒、稻漁綜合種養等産業,形成“春採茶、夏種稻、秋摘椒、冬收藥”的四季産業圖景。未來將依託現有優勢,持續優化農文旅資源,將白茶基地打造為旅遊體驗區,讓遊客實現“看文化、品美食、採茶葉”的多維旅遊體驗,持續助力久仰鎮農文旅融合發展。(貴州日報天眼新聞記者 歐陽章傑)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。