慶祝改革開放40週年系列報道(吉林篇)之二十五:中科院長春光機所研製成功世界最大口徑碳化矽單體反射鏡

編者按:2018年,是中國改革開放40週年,吉林省作為重要的東北老工業基地之一,經濟社會發生了巨大的變化。吉林人勇於創新、勤於改革,取得了令人矚目的偉大成就,在科技、文化、工業、教育等方面獲得了多項全國“第一”。為此,國際在線吉林頻道推出“40個全國第一 見證吉林巨變”——慶祝改革開放40週年系列報道。

國際在線吉林報道(陳施):2018年8月21日,由中科院長春光機所承擔的國家重大科研裝備研製項目“4米量級高精度SiC非球面反射鏡集成製造系統”在長春通過項目驗收,標誌著中國大口徑碳化矽非球面光學反射鏡製造領域的技術水準已經躋身國際先進行列。

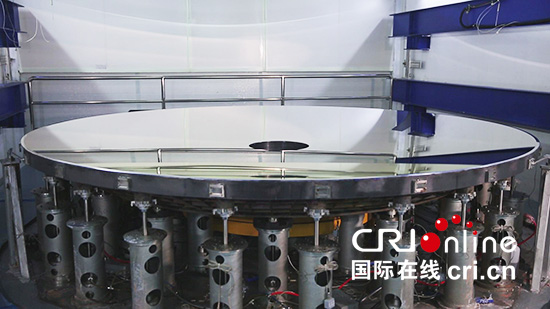

4米口徑高精度碳化矽非球面反射鏡。中科院長春光機所 供圖

大口徑高精度非球面光學反射鏡技術是高性能光學系統的核心關鍵技術,也是促進高解析度空間對地觀測、深空探測和天文觀測等領域發展的支撐技術。大口徑高精度非球面光學反射鏡是高解析度空間對地觀測、深空探測和天文觀測系統的核心元件,其製造技術水準對一個國家的國防安全、國民經濟建設、基礎科研能力具有重要意義,也是衡量一個國家高性能光學系統的研製水準的重要標誌。此前,中科院長春光機所完成了4.03米大口徑碳化矽反射鏡研製,是世界上最大口徑碳化矽單體反射鏡。這一成果標誌中國光學系統製造能力躋身國際先進水準,為中國大口徑光電裝備跨越升級奠定了堅實基礎。

項目負責人、中科院長春光機所副所長張學軍研究員表示,大口徑碳化矽反射鏡製造難度主要集中在反射鏡鏡坯製造、反射鏡光學加工等製造工藝環節,國際上大口徑碳化矽反射鏡鏡坯製造和反射鏡加工技術一直被美國、法國、德國等少數西方國家掌握。

4米口徑高精度碳化矽非球面反射鏡在做擺臂輪廓檢測。中科院長春光機所 提供

為打破壟斷,2009年年底,在中科院和財政部的策劃支持下,中科院長春光機所啟動“4米量級高精度SiC非球面反射鏡集成製造系統”研製項目。張學軍説,大口徑高精度碳化矽非球面反射鏡製造難度極大,其主要關鍵技術瓶頸在於碳化矽材料製備、非球面加工檢測以及高性能改性鍍膜三個方面。

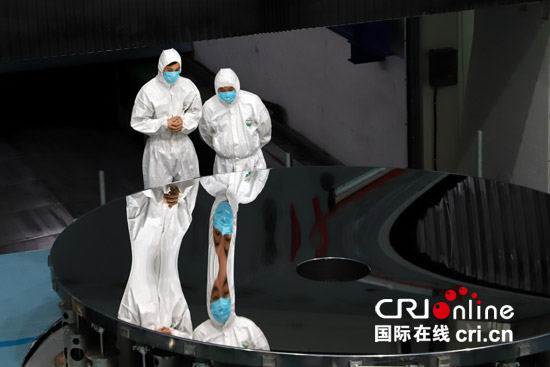

碳化矽陶瓷材料是高穩定性光學反射鏡材料,跟傳統光學玻璃材料相比大幅提升大口徑成像系統性能。張學軍説,從碳化矽粉末,到最終變成高剛度、高面形精度的4米反射鏡,中科院長春光機所科研團隊耗時十餘年、經歷數百次實驗探索與工藝驗證,最終達到極高的精度標準,“對鏡面形狀精度和表面品質極高要求,做到20個納米精度,相當於把4米的反射鏡放大到北京市的面積,進行土地平整,東南角和西北角的高低差要在正負零點幾毫米,還要求保持穩定。”

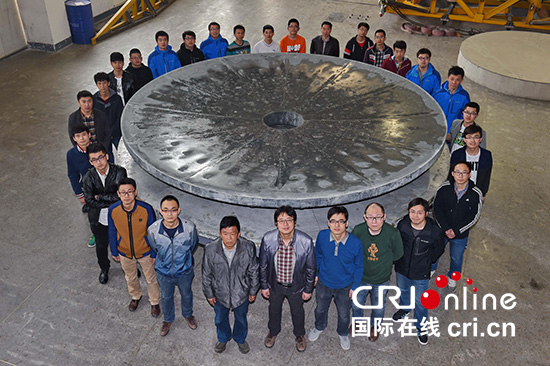

碳化矽鏡坯研究團隊。中科院長春光機所 供圖

然而,長春光機所研究團隊依靠“方向正確”和“自主可控”,來走通這條難度極大的道路。“我們選擇用最優材料碳化矽來解決工程問題,國際上最大到直徑1.5米,一開始認為風險很大,經十幾年的時間,我們攻克了技術路線和關鍵技術,最終把這條路走通了,而且這裡涉及到的關鍵核心裝備,都是我們自己研製的,體現了我們的自主可控。”張學軍説。

張學軍透露,此項目已成功牽引出多項國家重大型號項目,總經費近50億元,還將持續應用於空間站多功能光學設施、國家重點研發計劃——“靜止軌道高解析度輕型成像相機系統技術”等一系列國家重大基礎研究和工程項目研製。

長春光機所研究人員在查看碳化矽非球面反射鏡的工作狀態。中科院長春光機所 供圖

此前,國家重大科研裝備驗收專家組給出的驗收意見提到,此項目是我國在大口徑光學製造領域的重大技術突破,形成了大口徑系列反射鏡研製能力,1.5米口徑和2米口徑SiC反射鏡已成功應用於國家重大型號任務,4米口徑SiC反射鏡工程産品即將應用於國家地基大型光電系統,也為大口徑光學系統的研製解決了核心技術難題。

據了解,2022年,在中國空間站的多功能光學設施上將使用中國自主研製的大口徑反射鏡。未來,4米量級反射鏡也將應用在中國新一代光電觀測系統中。

-

2018-11-29 13:47:12慶祝改革開放40週年系列報道(吉林篇)之二十四:中國第一個森林旅遊機場——長白山機場

-

2018-11-28 13:37:05慶祝改革開放40週年系列報道(吉林篇)之二十三:吉林省在全國率先實行出入境證件審批制度改革

-

2018-11-27 13:26:11慶祝改革開放40週年系列報道(吉林篇)之二十二:全國首個“東北抗聯密營文化展覽館”落戶吉林省敦化市

-

2018-11-23 13:46:26慶祝改革開放40週年系列報道(吉林篇)之二十一:全國産糧“冠軍縣”——吉林省榆樹市

國際在線版權與信息産品內容銷售的聲明:

- 1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

- 2、凡本網註明“來源:國際在線專稿”的所有作品,版權均屬中國國際廣播電臺國際在線所有,未經本網書面授權不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,被授權人應在授權範圍內使用,並註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

- 3、“國際在線”網站一切自有信息産品的版權均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議並出示授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有信息産品。

- 4、對謊稱“國際在線”網站代理,銷售“國際在線”網站自有信息産品或未經授權使用“國際在線“網站信息産品,侵犯本網站相關合法權益的公司、媒體、網站和個人,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將委託律師,採取包括法律訴訟在內的必要措施,維護“國際在線”網站的合法權益。

- 5、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在於傳播更多信息,豐富網絡文化,此類稿件不代表本網觀點。

- 6、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號