秋意通化,每一步都踏在詩行之上,每一眼都望進畫意深處。 通化市文旅局供圖(資料圖片)

2025年金秋時節,通化市搶抓高鐵開通時代機遇,以“秋意通化‘醉’美‘楓’景”為主題,聚焦“話豐年·賞看‘醉’美五花山、迎高鐵·啟程‘醉’美通化、慶團圓·唱響‘醉’美旋律、探世遺·領略‘醉’美文化”四大主題,積極營造沉浸場景、促進文旅聯動、推動創新融合,匯聚“多元特色”彰顯“通化韻味”,金秋文旅市場活力迸發、精彩不斷。

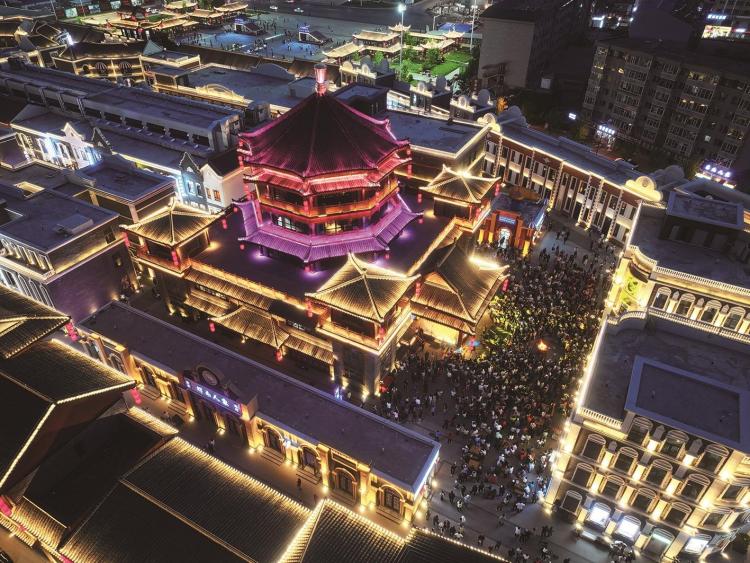

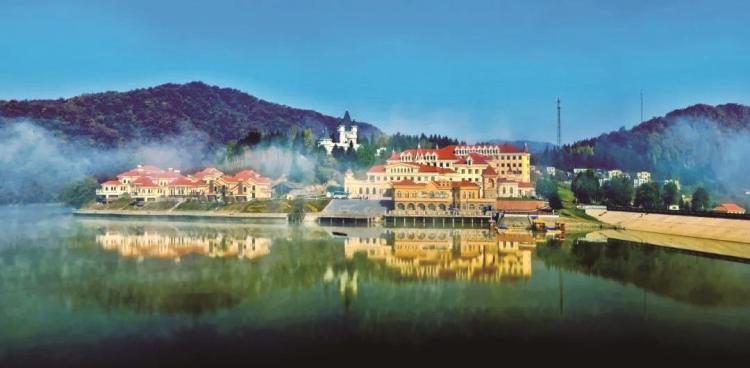

話豐年·賞看“醉”美五花山。打卡“五花山”,設立“醉”美“五花山”打卡點位,推出“看紅楓 品金秋”“最美金秋 色彩斑斕”等精品旅遊線路;圍繞一批特色民宿“打卡”點,增加登山賞楓、圍爐夜話等消費新業態,激活秋季鄉村旅遊市場;發展秋季“文旅+研學”,打造“世遺文化風情之旅”等特色研學品牌。秋日採綠摘黃,以“金秋田間‘享’豐年”主題,推出稻米豐收、果蔬採摘、篝火燒烤、賞花摘果等鄉村特色項目,組織開展天梨山莊採摘節、太王鎮“花朝節”、通化縣農民豐收節、頭道鎮農民趣味運動會等系列活動,營造“田園、豐收、祥樂”的濃厚氛圍。感受最美G331,開發邊境自駕遊産品,打造G331最美鴨綠江黃金旅遊帶和中朝邊境山水風光走廊;引入旅拍、騎行、樂隊演出、體育賽事等一系列活動,推出“城市騎行 領略秋韻通化”系列攻略;開展帳篷露營、野炊燒烤等活動,感受秋日通化的層林盡染、五彩斑斕。泛舟賞月夜遊,豐富佟佳江旅遊度假區、集安鴨綠江畔文旅業態,升級打造國家級夜間文旅消費集聚區,高品質舉辦“集安之夜”搖滾晚會、“我們的時光”大吉他演出、夜遊佟佳江等活動;全力提升通化老城·龍興裏小鎮夜間人氣,策劃開展中秋賞月祈福、龍興裏燈光節等系列活動,常態化開展俄羅斯風情、民國風情、東北民俗等駐場演藝秀;持續做好柳河參鄉水街引流效應,構建多維度夜間奇幻體驗矩陣。

迎高鐵·啟程“醉”美通化。搶抓沈佳高鐵沈白段通車有效契機,在高鐵開通前後,集中開展“坐上高鐵遊通化”主題活動,全方位、立體化展現通化文旅迎接“高鐵時代”的城市佈局和産品升級。組織編寫《坐上高鐵遊通化》,涵蓋城市新篇、印象通化、玩轉通化、四季線路、通化手信等系列板塊,系統推介通化文旅資源。精品賽事引流,計劃于10月份在吉旅萬峰通化滑雪度假區舉辦2025通化市萬峰越野挑戰賽,並舉辦群眾體育系列賽事、集安花甸鎮首屆“鄉”約籃球村BA邀請賽、通化縣興林鎮半程馬拉松、東昌區全民健身徒步行活動,通過賽事引流撬動秋季文旅市場。打造沉浸式精品線路,串聯高鐵沿線特色景區、民俗村落、文化場館等節點,推出高鐵探秘、民俗體驗、紅色研學等主題遊,讓遊客深度感受通化多元魅力;圍繞紅色、康養、世遺、鄉村等板塊,打造秋季精品線路,力爭全市新增1條以上秋季全國鄉村旅遊精品線路。

慶團圓·唱響“醉”美旋律。結合國慶、中秋“雙節”,通化老城·龍興裏、佟佳江旅遊度假區、柳河參鄉水街、大荒溝文旅小鎮等重點景區持續升級文旅業態産品,融合紅色、民俗、文化等元素,增設舞臺表演、特色美食、無動力娛樂、遊樂場等內容,有效激活假日文旅市場。全域聯動組織開展國慶節系列演出,迎國慶《文運通化》大型地域文化和非遺主題文藝演出以高句麗歷史文化、滿族文化、人參文化等地域歷史文化遺存為內容題材,將高句麗樂舞、長白山民歌、長白山採參習俗、關東呂劇等通化非遺,通過音樂、舞蹈、戲曲、情景表演等舞臺表演形式,展現通化不同歷史時期“各美其美、美美與共”的文化魅力和開放包容兼收並蓄之美。

探世遺·領略“醉”美文化。弘揚高句麗文化,9月底將舉辦2025中國世界遺産旅遊推廣聯盟(集安)大會暨高句麗世界文化遺産保護傳承交流活動,全面升級音舞詩畫《夢縈高句麗》演出,提升遊客體驗感;打造高句麗歷史文化廊帶,推出探秘高句麗歷史文化廊帶主題産品。打響“中國人參之鄉”品牌,開發人參研學項目,推廣打造多條由“參幫把頭”導遊帶領的人參採摘和文化體驗之旅,推出“旅遊+採參+食補”新體驗,感受特有的野山參文化,策劃舉辦“吉林·集安這有參—挖參尋寶山地定向賽”,涵蓋高句麗歷史、紅色血脈、挖參尋寶等文化體驗。樹立“紅色之城”IP,“吉林省紀念抗戰勝利80週年暨第三屆紅色旅遊節”將於9月底在通化舉辦,推動紅色文化傳承發展;聯動全市圖書館、美術館、博物館等文化場館,以主題展覽、文藝展演、習俗大賞、互動體驗等為主題,持續舉辦紅色文化、非物質文化遺産代表性項目展演、紅色書畫作品展等系列活動,豐富市民遊客文博體驗。(記者 李銘)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。