日前在成都舉行的第十二屆中國網絡視聽大會“法治視聽賦能中國法治建設”分論壇上,“跟著微短劇來學法”創作計劃第三批推薦劇目正式發佈。國家廣播電視總局精品創作傳播工程扶持項目、司法部法制宣傳中心推薦、江蘇廣播電視局精品扶持項目、南京米傑文化傳媒有限公司出品的40集網絡微短劇《司法所裏的故事》,與《法官的榮耀》《再婚》《民警馬天民》等12個項目榜上有名。該劇即將在優酷上線。

本屆論壇由國家廣電總局網絡視聽司、最高人民法院新聞局、最高人民檢察院新聞辦公室、公安部新聞宣傳局、國家安全部辦公廳、司法部法治宣傳中心指導,中國網絡視聽協會、嗶哩嗶哩承辦。國家廣電總局網絡視聽司、中國網絡視聽協會負責同志致辭,中國政法大學教授、嗶哩嗶哩2024百大UP主羅翔通過視頻連線致辭。

“法治視聽賦能中國法治建設分論壇”現場 供圖 劇作方

來自最高人民法院新聞局、最高人民檢察院新聞辦公室、司法部法治宣傳中心的負責同志和國家安全機關的代表,立足各自職能領域,圍繞法治宣傳的創新路徑展開主旨演講,從多個維度分享了法治視聽內容創作的實踐思考與創新建議,為廣電視聽工作者提供了權威指導。論壇圍繞將法律知識嵌入微短劇、網絡劇、短視頻等年輕化表達形式,能夠有效降低普法門檻,增強傳播的針對性和吸引力,展開了廣泛討論。

“跟著微短劇來學法”創作計劃的實施,標誌著“微短劇+”創作計劃在法治傳播中取得顯著成效,進一步推動網絡視聽普法矩陣的完善與發展,具有“風向標”意義。出自江蘇且為首部反映基層司法所工作、聚焦民事糾紛調解的網絡微短劇《司法所裏的故事》,主創編劇張寧寧、導演米禾禾正是以其鮮活的創作實踐,凸顯了作品“小切口”展現“大主題”,以“新語態”闡釋“硬法理”,讓法治精神真正融入大眾日常生活的時代特徵。

“跟著微短劇來學法”推薦劇目發佈 供圖 劇作方

看過樣片的專家認為,《司法所裏的故事》集故事性、時效性、公眾性、專業性、趣味性于一身,在眾多的網絡劇中獨具特色。該劇聚焦民事糾紛,題材另辟蹊徑,關注老百姓的煩心事與社會熱點,視角獨特親民,情節曲折跌宕,是接地氣的身邊故事,最大程度地滿足了觀眾反感刻板生硬的案例説教、喜好新鮮有趣故事的心理,在眾多司法題材劇中獨樹一幟。

《司法所裏的故事》從劇本創作到拍攝,歷經十多年。在與同行交流中,編劇張寧寧坦言:“早在2010年,我就開始關注司法所並採訪了南京的多家司法所。在交談中,‘社區矯正’‘安置幫教’‘民事糾紛調解’‘三級大調解班子’等職能詞彙,給我留下了深刻印象。我意識到,如果有更多的民眾了解司法所、遇到矛盾糾紛不是衝動處理,而是向所屬地人民調解委員會申請調解、尋求司法所的幫助,那麼,在化解矛盾糾紛的過程中,不僅可以避免民事糾紛可能激化升級為刑事案件,更可以在實際案例的解決過程中學習到相關的法律知識,樹立老百姓‘知法用法’的法律意識。”

《司法所裏的故事》拍攝現場 供圖 劇作方

張寧寧説,作為編劇、影視工作者,她可以用文藝作品的形式,把這些兢兢業業地工作、不計個人得失的人民調解員的群體形象介紹給觀眾。希望以這部作品的傳遞,達到“推進法治中國建設,在法治軌道上建設溫暖家園,講好老百姓的故事”的初衷。

導演米禾禾説:“如果説《司法所裏的故事》還有什麼特點的話,那就是我們抓住了‘服務型宗旨’,用每一樁案例普及一個法律知識,使之成為法律大講堂,滿足了受眾關注如何通過法律手段實現和保障自身權利的心理需要。”

導演米禾禾在《司法所裏的故事》拍攝現場 供圖 劇作方

從導演角度講,米禾禾雖以普通話為官方語言,但還是在劇中穿插了一些觀眾通俗易懂的方言、俚語、流行用語,活躍了劇情氣氛。她説:“基層司法工作者是跟老百姓最為貼近的,他們天天跟老百姓打交道,運用法律知識幫助百姓調解生活中的矛盾糾紛。人是身邊人,事就是身邊事,基層司法工作者親近老百姓、貼近生活,輕鬆的語言方式讓法律條文也變得溫暖生動起來。”

張寧寧創作《司法所裏的故事》,足跡遍佈南京市秦淮區五老村司法所、秦淮區夫子廟司法所、南京市江寧區秣陵司法所、江寧區麒麟司法所、南京市鼓樓區寧海路司法所、南京市浦口區江浦司法所、南京市玄武區孝陵衛司法所等多家司法所,採訪到大量真實生動的民事調解工作中細緻、專業、智慧的工作故事,近距離地感受到基層司法工作人員在合理合法、公平公正的原則上,靈活有效地化解矛盾、解決問題的智商和情商。

整個創作過程中,江蘇省、南京市司法職能部門的領導在專業上給予了極大的支持和指導,提出過許多中肯的意見,使主創人員少走了彎路。

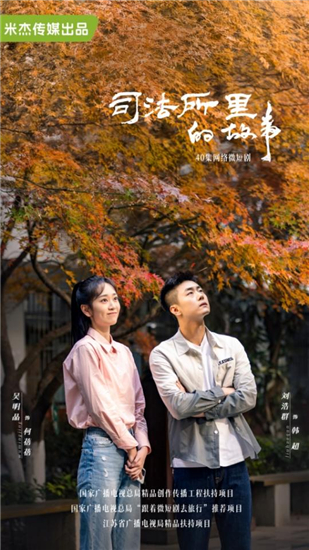

《司法所裏的故事》海報 供圖 劇作方

與會專家認為,在數字化時代,法治視聽正以更靈活、更接地氣的方式賦能普法工作,推動法治宣傳從“單向傳播”向“互動共情”升級。網絡微短劇《司法所裏的故事》,就是普法工作融入人間煙火味的生動體現。(文 梁平)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。