為弘揚中華優秀傳統文化,激發青少年文化自信與創新活力,7月19日至20日,江西省圖書館贛圖大講堂攜手社科大講堂,特邀東方出版中心北京分社、國博出版中心總編輯曾孜榮,在江西省圖書館及分宜縣圖書館兩地,為近500名青少年讀者帶來了主題為《中國名畫裏的“天工開物”》的精彩講座。這場講座引領小讀者們從傳世名畫的獨特視角,領略中華傳統科技與藝術的卓越智慧。

講座現場 供圖 江西省圖書館

文化淵源:江西,成書與館藏的雙重見證

講座分別在江西省圖書館和分宜縣圖書館舉辦,蘊含著深刻的文化內涵:分宜縣是宋應星完成《天工開物》這部巨著的重要靈感之地——他在分宜度過的四年歲月,奠定了此書的思想根基;江西省圖書館更珍藏著連接古今的重要實物見證——民國十八年(1929)武進陶氏涉園石印本《天工開物》。館藏孤本《宋應星四種》,如同無聲的歷史迴響,為本次活動注入了厚重的歷史底蘊。江西,以其獨特的“成書之地”與“典藏之所”的雙重身份,完美詮釋了這場文化盛宴的深遠淵源。

名畫解碼:古代科技脈搏的藝術再現

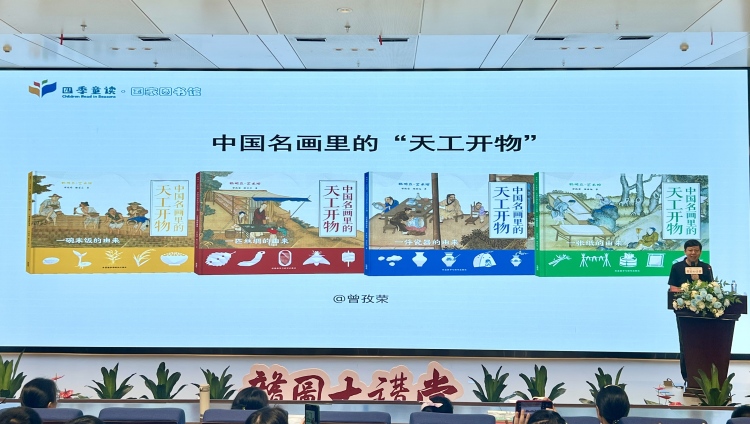

講座中,曾孜榮圍繞國家圖書館“四季童讀”推薦圖書《中國名畫裏的天工開物》,以傳世名畫為脈絡,系統梳理了水稻種植、蠶桑絲織、造紙術、制瓷術等中國古代四大核心工藝的歷史變遷;以宋代《庖廚圖》中生動的烤肉場景為引,層層解析“炙”字背後跨越千年的炊煙與文明,讓成語的智慧與古代科技的脈絡在談笑間自然交融;通過《耕織圖》《清明上河圖》《陶冶圖》等經典畫作,結合宋代竹紙製作、清代瓷器貿易等生動案例,將複雜的工藝流程轉化為趣味橫生的視覺敘事;現場展示的宋代《新詩造紙書畫譜》與明代《瓷器制運圖》高清復刻圖,讓觀眾直觀感受到“一張紙的誕生”需歷經伐竹、蒸煮、抄紙等72道工序,“一件瓷器的煉成”則需融合原料精選、拉坯施釉、窯火淬煉等傳統智慧。

曾孜榮 供圖 江西省圖書館

跨時空對話:古代科技與全球文明的交融

曾孜榮通過運河開鑿和絲綢之路的變遷講述“一碗米飯的出現”和“一匹絲綢的流通”,更是以“海上絲綢之路”為切入點展現古代科技與全球文明的交融,通過跨時空對話和跨文明的比較視角,引發了現場讀者對“中國智慧如何塑造世界”的深度思考。

互動體驗:讓傳統文化“活”起來

“同學們經常去博物館、美術館看展,有沒有發現大量漢朝的畫都刻在石頭或磚塊上,稱之為‘畫像石’或‘畫像磚’,大家有沒有想過,它們為什麼不畫在紙上?”曾孜榮在帶領小讀者們欣賞名畫的同時,拋出了許多有趣的問題。在曾老師的引導下,在場讀者們對一幅幅名畫中的故事以及所處朝代的歷史充滿了興趣。在講述成語“膾炙人口”時,他帶讀者們欣賞畫中的古人做魚膾與烤肉,同學們仿佛走進畫中,聞到了烤肉香,不禁口舌生津。曾老師解釋道,“膾炙人口”中的“膾”指的是魚膾、“炙”指的就是烤肉,“膾炙人口”原本指人人愛吃的美食,現在形容好的詩文或事物被眾人所稱讚。一系列的趣味問答激發了小讀者的探索熱情。

講座現場 供圖 江西省圖書館

此次講座通過解碼名畫中的科技基因,不僅為青少年開啟了一扇了解中華文明的明亮窗口,更為文化自信的種子在他們心中生根發芽注入了蓬勃的動能。展望未來,江西省圖書館將持續深耕贛圖大講堂這一文化品牌,充分發揮圖書館作為知識殿堂與公共空間的雙重優勢,以更加多元、更具吸引力的方式,為青少年讀者深情講述動人的江西故事,接續傳遞中華優秀傳統文化生生不息的璀璨薪火。(文 曹少年)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。