美國聯邦政府2026財政年度將於10月1日開啟,但截至目前,國會在財政撥款上仍未達成任何共識。如果國會在9月30日午夜前仍拿不出臨時撥款法案或通過各單項撥款法案,政府非必要部門將因資金中斷而“關門”。

△ABC報道,民主黨和共和黨目前在臨時撥款問題上陷入僵局。如果議員們9月29日返回工作後仍不能儘快達成共識,政府將在10月1日陷入“停擺”。

在美國,雖然政府關門不是什麼新鮮戲碼,但今年的關門風險不同往年,幕後邏輯更為複雜。因為,在習以為常的兩黨對峙和拖延外,白宮今年做出了一個不同以往的新動作——要求各聯邦機構準備“大規模裁員預案”,也就是第一次把“裁員”作為了可能選項。這讓原本可逆的財政僵局多了一層制度性風險,使得這場財政拉鋸戰的後果變得更加難以預測。

僵局如何形成

美國的每個聯邦財年都是從10月1日開始,次年9月30日結束。要保證新財年順利運轉,國會就必須提前通過各部門的預算授權。這本應通過12項常規撥款法案逐一完成,但由於黨派分歧常年難解,國會往往拖到最後一刻才動手。如果常規撥款無法及時達成一致,臨時撥款法案就成了“救火隊”。臨時撥款法案會按照上一財政年度的支出水準為政府“續命”,通常可以維持數周或數月。

然而今年,連“救火”都成了問題。早在春夏之交,國會就陷入對醫保補貼、對外援助、移民執法經費的拉鋸,導致12項常規撥款的討論幾乎停滯。時至9月,眾議院共和黨人倉促拋出一份臨時撥款法案,想讓資金撐到11月21日,但因條款中削減了部分醫療補助支出並附帶保守政策訴求,遭到民主黨拒絕。幾乎同一時間,民主黨在參議院也提出了另一版本的臨時撥款法案,維持“奧巴馬醫改”補貼並增加社會項目開支,結果也毫無懸念地遭到共和黨反對。

隨著兩份方案先後告吹,時間窗口不斷被壓縮。9月下旬的大部分時間,國會又都處於休會狀態,於是真正可用來協商和投票的工作日,就被壓縮到了月末的最後兩三天。

△專門聚焦報道聯邦政府管理與政策的美國媒體Federal News Network報道,儘管政府面臨“停擺”,但兩黨在主要問題上的分歧遠未達成一致。

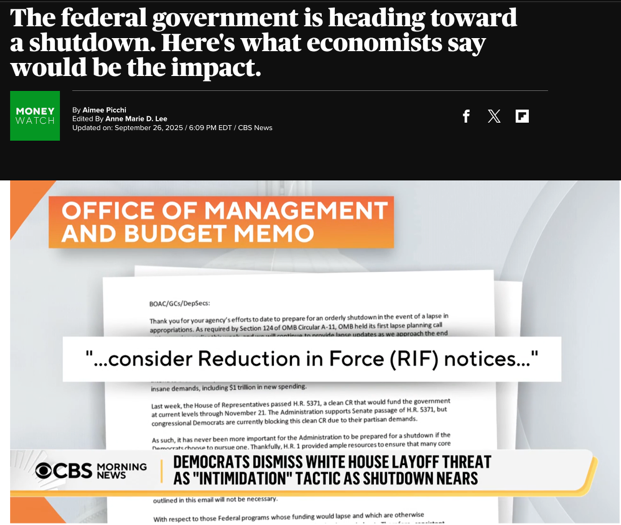

但就在這一關鍵時刻,白宮又橫生枝節。白宮管理和預算辦公室9月25日下令各機構為裁員(Reduction in Force,RIF)做準備,而不僅是以往慣常的非必要崗位人員無薪休假。需要説明的是,“RIF”是美國政府人事和勞動管理領域的術語,通常指因經費、編制、機構調整等原因進行的裁員、精簡人員、撤銷崗位。因此,此舉既是應急方案,也被視為向國會施壓。如果繼續僵持,後果可能不只是短暫停工,還包括機構和僱員結構的永久變化。

分歧實質:政策與程式的雙重拉鋸

這場危機表面是“錢”的問題,實質卻是政策方向的較量。

政策方面,民主黨堅持要在臨時撥款中繼續維持《平價醫療法案》(俗稱“奧巴馬醫改”)的增強補貼,保護低收入群體的醫療補助,並恢復部分公共衛生和公共廣播經費。共和黨則將這些視為“福利擴張”,反對將其捆綁在臨時撥款中。此外,移民與邊境安全也成為火藥桶。共和黨希望臨時撥款中增加邊境安全和移民遣返經費,削減庇護與安置資金;民主黨則認為這是以人道和移民政策為人質的籌碼。此外,對外援助也成為爭論點,民主黨願意保持對烏克蘭、以色列等的靈活支持,部分共和黨人則要求重新審視規模。

程式上,參議院是一道難以逾越的門檻。雖然共和黨在參議院佔多數,但仍無法單靠該黨自身推動,因為參議院的“冗長辯論”規則要求任何法案若想進入最終表決,都必須先取得60張支持票才能終止辯論。這意味著,只有在至少部分對方議員倒戈的情況下,法案才可能推進,否則反對派可以無限延長辯論以阻撓議程。眼下兩黨氛圍極度對立,幾乎沒有叛票的空間,結果就是,眾議院和參議院互相打回票,臨時撥款成了零和遊戲。

△美聯社報道,美國國會眾議院民主黨領袖傑弗裏斯指責特朗普是混亂製造者。而眾議院共和黨籍議長約翰遜等則表示,如果民主黨放棄他們的要求,政府關門就可以避免。

此次白宮的態度也讓局勢更為複雜。通常,政府“停擺”意味著非必要人員被臨時無薪休假,資金恢復後,就可以直接復工。但白宮此次要求準備可能的“永久裁員”。法律界認為政府不能以關門為由直接裁員,工會也認為這是用裁員威脅國會屈服。 這一做法打破了過去的政治默契,讓“停擺”可能不再只是一次可逆的財政僵局,而成為潛在的制度性傷害。

今年比往年更險

政府“關門”幾乎成了華盛頓政治的一種年度戲碼,尤其隨著黨派極化加劇,國會通過年度預算的難度不斷增加,關門威脅也年年上演。據CBS報道,1980年以來,美國已經歷14次政府關門,譬如2013年因“奧巴馬醫改”爭議,聯邦政府關門16天;2018年圍繞邊境墻經費對峙,更創下關門34天的歷史紀錄。不過多數情況下,最終都有某種妥協,臨時撥款已成化解危機的安全閥。

但今年情形卻顯得更為危險。由於政治互信已降到谷底,新一屆國會從年初起就在醫保、移民、對外援助等議題上尖銳對立,幾乎沒有任何提前協商常規撥款的動力。白宮與國會領導層的關係也比往年更為冷淡,幾次關鍵磋商都被突然取消,讓最後時刻的溝通渠道斷裂。

更為顯著的變化是行政部門的姿態。過去即便“停擺”,白宮也傾向用無薪休假這種“臨時凍結”方式維持政府架構的完整,也就是説,預算恢復後,這些員工幾乎總能回到原崗位。而今年,白宮卻罕見要求各機構準備“裁員精簡”方案,這意味著即使預算隨後到位,一些崗位也可能不再恢復,員工未必能重返工作。這一態度被視為談判籌碼,同時也讓原本的財政僵局轉化成了切實的職業與組織恐慌。

△路透社報道,特朗普9月23日取消了原定與民主黨高層領導討論臨時撥款問題的會議,這增加了政府關門的風險。

與此同時,經濟與市場對這種政治對抗的耐心也在削弱。評級機構此前就批評美國財政管理混亂,投資者對政策不可預測性的擔憂積累已久。如果這次“停擺”失控,可能比往年更快傳導到消費、信用和資本市場。所有這些變數交織,讓今年的關門危機已不再僅是政治表演,而是具有了更強的不確定性。

一旦關門,何種影響?

一旦臨時撥款法案在9月30日午夜前仍無法通過,10月1日起的政府“停擺”將很快被普通人感受到。

首先是直接的“暫停”與延遲。大約80萬名非必要聯邦僱員會被迫無薪休假,承包商帳單無法及時支付。史密森學會旗下的博物館、國家公園和紀念碑等可能關閉或縮短開放時間。美國務院領事館和移民局的部分窗口將放慢工作甚至關閉,護照、綠卡、簽證等證件辦理時間被拉長。雖然社會保障金等強制性支出仍會發放,但更改地址、補發卡、電話諮詢等人工服務將可能陷入停滯。

對於低收入家庭,打擊會更快到來。數百萬孕婦和兒童的食品券將受影響,住房援助和能源補貼也會因資金斷檔而延遲,聯邦政府對學前教育和學校午餐的支持可能被迫由地方政府墊付,州縣財政壓力驟增。

此外,交通、旅行、醫療、公共衛生等,都將受到影響。人手短缺不僅會導致航班延誤、排隊頻繁,並且新航線審批、飛行員培訓和執照發放也會停止;此外,疾控中心、食品藥品監督管理局的日常統計更新、藥品審批速度等也會放緩,政府醫療保險等機構的電話客服、案件上訴等服務將難以獲取。

△CBS報道,一旦政府“停擺”,將給政府工作人員、社會安全、醫療保險、交通運輸等社會各方面帶來一系列影響。

更廣泛的經濟代價也不可忽視。分析普遍認為,政府關門可能讓GDP每週損失約70億美元,聯邦僱員薪資延遲發放會影響消費支出,市場對政策不確定性的焦慮會加劇波動。如果“停擺”久拖並與債務上限、財政赤字等議題交織,還可能引發評級機構新的警告,增加美國政府借貸成本。

最後的博弈與關鍵信號

隨著9月30日逼近,問題的解決存在三種走向。

最有可能的結果是所謂“極限過線”式妥協。由於國會9月28日才重新開會,真正用於談判和立法表決的時間只有9月29日和30日這兩天,參眾兩院或許在最後48小時拼湊出一份短期且各方能夠接受的臨時撥款法案,暫時繞開醫保補貼與移民執法等爭議,只提供幾週甚至一個月的“續命”資金,保證政府維持運轉,但危機只是被暫時推遲,10月或11月隨時可能再現同樣僵局。

另一種情況是短暫的技術性關門。若談判在最後時刻失敗,政府可能10月1日開始部分“停擺”,持續數天到1周。屆時公園將立即關閉、證件辦理延緩、低收入營養補助斷供、數十萬聯邦僱員短期無薪。市場和輿論的高壓可能迫使雙方迅速回到談判桌,討價還價達成一致。但該做法的風險在於,白宮提前準備的裁員預案可能被激活,並引發訴訟和工會行動,讓復工過程更加複雜,“停擺”時間也因此被拉長。

第三種,也是概率較低的結局,是危機徹底失控,“停擺”延續數周甚至更久。若參議院遲遲無法推進突破60票門檻的臨時撥款法案,白宮也不收回裁員表述,國會兩黨領袖持續拒絕面對面溝通,機構應急方案仍不透明,公眾信心就會迅速流失。這意味著不只是資金中斷,還可能觸發行政體系重組和財政治理危機。

綜上,這最後的72小時,實質上只有兩天有效時間。要判斷風險走向,關鍵在於是否有跨黨派的妥協方案浮現,白宮是否能淡化裁員威脅,以及高層談判是否可以重啟。如果這些信號接連缺席,美國將很可能陷入近年來最複雜、代價最高的一次政府“停擺”。(央視記者 武衛紅)