原標題:【高品質發展調研行】讓藝術瑰寶延續千年神韻——探尋麥積山石窟文化遺産高品質傳承保護的奧秘

麥積山景區遊人如織,熱鬧非凡。

麥積山石窟的文物修復師在開展修復工作。

麥積山石窟的文物修復師在開展修復工作。

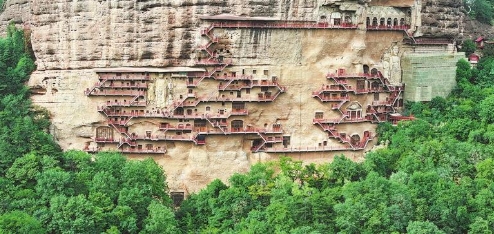

麥積山石窟木梯棧道。新甘肅·甘肅日報記者 鬱婕

新甘肅·甘肅日報記者 馬效軍 洪文泉 鬱婕 石丹丹 安東 范海瑞

新甘肅·每日甘肅網記者 王昱鈞

孤峰形似麥垛、窟龕密如蜂房、泥塑秀麗生動……天水市區東南,沿西秦嶺林海深處北側盤山而上,便到了麥積山石窟。

作為甘肅最著名的景觀之一,麥積山石窟開鑿始於西元4世紀,有1600多年的歷史,現存221座洞窟、10632身泥塑石雕、1000余平方米壁畫,素有“東方雕塑陳列館”的美譽。

歲月的長河緩緩流淌,十六國後秦的斧鑿聲早已消散,但麥積山懸崖峭壁上的“東方微笑”卻穿越時空,笑看千年過往。

如何讓麥積山石窟延續千年神韻?

帶著疑問,甘肅日報社、甘肅日報報業集團高品質發展調研組走進麥積山石窟,探尋麥積山石窟文化遺産高品質傳承保護的奧秘。

密碼一:有人在石窟裏“面壁”

千年前的某個夜晚,麥積山石窟窟區裏,昏黃的油燈迎風搖曳。一個個靜坐的身影面對石壁,或斧鑿,或輕描,或低頭思考,他們想將自己最精妙的手藝、最虔誠的祈願,都留在堅硬冰冷的石壁上。

千年後的今天,夏日的暖風再次吹過麥積山。石窟窟區綠樹成蔭,鳥語花香。淩空棧道上,天南海北的遊客拾級而上,感受著千年石窟的無限魅力。

在第30窟內,身著工裝的文物修復師緊握刀柄、輕刮泥土,為了讓石窟內的壁畫和塑像重現昔日光彩,他們正在開展石窟塑像、壁畫保護修復項目。

麥積山石窟地處秦嶺山脈西端小隴山林區的邊緣地帶,多雨潮濕的氣候,造就了“麥積煙雨”景致,也導致塑像和壁畫容易出現空鼓、開裂、酥鹼等病害。

文物修復師劉佛寶和同伴“蜷縮”在狹小的窟中開展修復工作,他腳下放著不同類別、不同形狀的工具。

舉手投足間,身邊的射燈將他的背影清晰地投在石壁上,像極了千年前在石窟裏“面壁”的場景。

“靜下心、慢下來,動作極輕極緩,才能做好修復。”在劉佛寶和同伴眼中,文物修復早已不是普通的技術工作,每一次輕觸石壁,都是與千年之前的那個“他”進行的一次心靈對話。

日復一日地為石窟裏的文物“看病”,不僅讓那些塑像和壁畫得以完整且穩定地保存,也讓修復師團隊對文化的傳承有了不同於別人的認識。

“首先要對它進行研究,比如現狀調查、價值評估、病害分析等,再有針對性地制定修復計劃。”麥積山石窟藝術研究所保護研究室主任馬千介紹,修復用的泥、沙等材料,要通過儀器檢測出成分,再根據成分提煉,直到成分一致時,再運用傳統的技藝進行修復。

經過多年培養,麥積山石窟有了一支自己的文物保護修復隊伍,在修復空鼓、起甲和脫落等方面,修復師們找到了適當的方法,可以確保修舊如舊。

即使在文物修復技術不斷進步的今天,要修復第30窟90平方米的壁畫和21身塑像,團隊仍然需要兩年的時間。

“好在隨著科技進步,文物保護理念實現了由搶救性保護到預防性保護的轉變。”馬千説,如今,這裡每個洞窟都裝有對窟內小環境進行監測的監測儀器,能夠讓文保單位實時掌握溫度、濕度、二氧化碳等數據信息。這樣,發現潛在風險就能第一時間解決,極大提升了麥積山石窟的風險管控能力。

文物修復師牟常有在麥積山石窟整整40年,參與修復石窟36個,主持修復石窟26個、塑像上千個。現在,他仍堅持上山逐窟巡查。“文物修復是一項極其細緻的工作,幾個月甚至幾年的努力,只是為了某一處裂縫不再擴大。”這些細微的改變,對於牟常有來説,便是堅守的意義所在。

這群文物修復師日日“面壁”,守著寂寞,用巧手匠心觸摸著“光陰的故事”。也正是有了他們,那些鐫刻于石壁上的千年曆史,依舊神采奕奕,久遠流傳。

密碼二:有人為石窟“著史”

歷史文化遺産是不可再生、不可替代的寶貴資源。歷經10余朝開鑿和修繕的麥積山石窟,其背後承載著的是中華民族一段重要的歷史記憶。

如何更好地在保護中研究、傳承,是麥積山石窟面臨的重要課題。

“我們展開研究後發現,此前關於石窟的檔案只簡單記錄了洞窟有多少平方米壁畫、造像有幾尊以及大小尺寸、大致年代等,沒有更為詳細的檔案。”麥積山石窟藝術研究所副所長張銘説。

2019年,一項具有重要意義的工作開始了——撰寫麥積山石窟歷史上的第一本考古報告。

在張銘看來,這是對麥積山石窟現有文物信息準確、全面、客觀的記錄,重現歷史風貌並傳承後世,相當於為每一個石窟“著史立説”。

為窟“著史”聽起來簡單,但內容涉及研究、測繪、攝影、保護、科技檢測等多方面工作,一點點詳細記錄,一遍遍驗證修改。

攝影時,任何不利於體現洞窟原本樣貌的因素都要被排除在外,有時一個洞窟要連續拍攝多天,再在海量照片中精挑細選。

測繪時,要經常與測繪人員溝通,摳不同造像的細節,準確判斷和區分不同歷史時期的遺存信息,不能簡單地混同處理……

這將是一項浩瀚繁雜的大工程。

事雖難,做則可成。海量的工作沒有難住研究人員,值得慶倖的是,越來越多的年輕人加入隊伍,為研究所帶來源源不斷的新鮮力量。

考古研究室“90後”技術人員周菁,是撰寫石窟考古報告的參與者之一。

“我喜歡在窟裏待著,一待就是一天。累了就在腳手架上睡一會兒,起來接著幹。”周菁説,撰寫石窟考古報告雖然過程艱苦漫長,但想到能科學系統地保存麥積山石窟的完整信息,具有永久性學術價值,心裏滿滿都是自豪。

截至目前,麥積山石窟第一卷考古報告初稿已出爐,完整系統地記錄了第74窟至第78窟的文物遺存信息和科技考古的最新成果,預計年內出版。

長路漫漫。張銘告訴記者,儘管第一卷已近收尾,但要完成200多個窟的考古報告,依然任重道遠。今年,研究團隊將繼續推進麥積山石窟考古報告的編寫工作,力爭完成第二卷編寫,完成第三、四卷文字記錄初稿,並開展洞窟攝影及考古測繪工作。

密碼三:有人讓石窟之美傳得更遠

今年3月,“行經千折水——絲綢之路上的麥積奇觀”在千里之外的中國大運河博物館順利展出,一場融合傳統與現代技術的數字展覽,讓千年石窟的歲月痕跡觸手可及。

借助數字化手段,麥積山石窟“走”出天水,與千里之外的參觀者“親密接觸”,這些都離不開麥積山石窟藝術研究所數字中心的付出和努力。

“石窟開鑿在半山腰,棧道承載力有限,且石窟洞窟內空間小,都是泥塑文物,質地脆弱。”數字中心主任董廣強介紹,為了更好地弘揚麥積山石窟文化,數字中心正在對窟龕進行數字化採集,素材將送到敦煌研究院進行拼接組合。

根據數字化採集成果,再等比例複製代表性洞窟、造像、壁畫,讓麥積山石窟經典造像和精美石窟藝術插上科技的翅膀,變得可移動、可觸摸、更親近,也能讓更多觀眾一睹保存千年的“東方微笑”之美。

據介紹,截至目前,借助計算機、高精度攝影、三維掃描等,科研團隊已對10多個洞窟進行了詳盡的數字化記錄,並對幾十個洞窟開展關鍵部位數字化採集,為構建高精度三維數字模型打下基礎。

既要讓石窟“走”出去被更多人熟知,更要為走進麥積山石窟的遊客提供高品質的講解服務,讓他們不虛此行。

盧娜是麥積山石窟的一名年輕講解員,發放耳機、調試聲音、講解進窟規則……盧娜熟練地將遊客從檢票口帶入。工作幾年時間,她親眼見證了麥積山文旅發展的變化。

“從走馬觀花拍照留念,到靜下心來認真了解歷史文化,我們能明顯感覺到,時下游客的需求發生了變化。”為了更好地服務遊客,盧娜不斷學習,充實自我,不拘泥于固定的講解腳本,真正做到“因人施講”。

遇到孩子,重點講造像中的趣味故事;遇到學者,重點講石窟背後的歷史演變……根據遊客的年齡、文化背景調整講解內容,就能讓每位遊客滿意而歸。

“讓每位來參觀的遊客能夠品味文化內涵,了解歷史背景,看得見麥積山、看得懂麥積山,就是我們講解員弘揚石窟文化的有力途徑。”社會教育部主任何洪岩介紹,為了提高講解品質,研究所通過組織講解員外出培訓、參加比賽、學習聽課等途徑,持續加強講解員隊伍建設。

為了進一步提升麥積山石窟的傳播力和影響力,研究所還通過舉辦一系列活動,把石窟的故事,把各民族文化交融、東西方文明交流互鑒的故事講給更多人聽。

讓寶貴的歷史文化遺産“活”在當下、留存千年,一代代研究人員默默無聞地堅守石窟,用匠心守護瑰寶。他們的身影,正在與麥積山萬身泥塑石雕的千年低語産生共鳴,合奏出一曲委婉動聽的妙音。

記者手記

與千年時光對話

石丹丹

在麥積山石窟的採訪中,我常被那些秀麗生動的泥塑造像所震撼,更被那些普通的文物守護者所感動。

幾十年,于這些流傳千年的文化瑰寶不過一瞬。對這群文物守護者來説,卻是日復一日、歲歲年年,大半輩子乃至一生。

藏在他們日復一日的守護裏的,沒有其他,只有對中華文化無窮的熱愛。

牟常有是麥積山石窟文物修復隊伍中的一員。生於麥積山腳下麥積鎮麥積村的牟常有,打小便知道那座狀如麥垛的山是“寶貝”。

1985年,20歲的牟常有進入麥積山石窟工作。從清掃石窟、整理工具,到和泥、砸土、搓麻繩,一直幹了十多年,才開始獨立修復文物。今天,牟常有成了大家眼裏的“老師傅”,但他仍願意待在窟裏,和那些“寶貝”在一起。

慶倖的是,越來越多的人甘願堅守山野之間,與寂靜洞窟為伴,讓藝術瑰寶不朽。

對文物的珍視,藏在他們知難而進的勇氣裏——

知所來,明所往。因為知道麥積山石窟的重要價值,所以想讓它永久流傳下去。

於是,麥積山石窟有一群人在為窟“著史”,編寫石窟考古報告。既為學界提供了全面的資料信息平臺,也為石窟的保護、研究、弘揚工作提供基礎信息資料。為了全面、準確、客觀地記錄洞窟信息,他們要從研究、測繪、攝影、保護、科技檢測等多方面做起,細緻地記錄下洞窟的每一處細節。

“有時候早上上去,中午也不下來,在腳手架上睡一會兒,起來接著幹。”整日如此,他們卻甘之如飴。

對文化的敬仰,藏在他們守正創新的探索裏——

很多新一代麥積山工作人員,也在從千年文脈中探索“接棒”的新坐標。

今年是講解員盧娜在麥積山石窟工作的第7年。她視自己為文物和遊客之間的一座橋梁,深信唯有“因人施講”,才能更大程度地將文物和遊客連接起來。

有人把石窟文化帶進校園、社區、鄉村,通過課堂教學、文藝演出等多種方式,把麥積山石窟工作的故事講給更多人聽;亦有人通過數字技術,對石窟文物進行等比例複製,讓經典造像和洞窟“走出”麥積山,讓更多觀眾感受千年石窟的無限魅力。

一群人、一代人、幾代人,只有人們把自己緊緊與石窟、與文化相連,才有跨越千年的“東方微笑”。

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。