甘州區水雲鄉生態公園美景如畫 攝影 脫興福

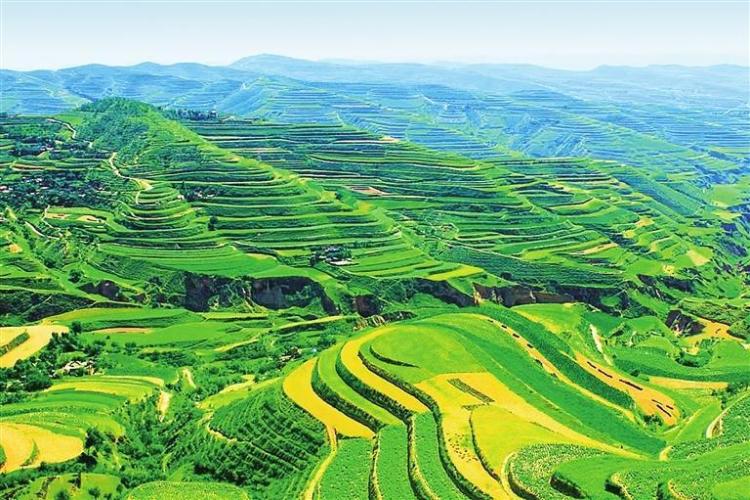

通渭縣李家店鄉成功創建省級“兩山”實踐創新基地

祁連山下好牧場 攝影 吳開春

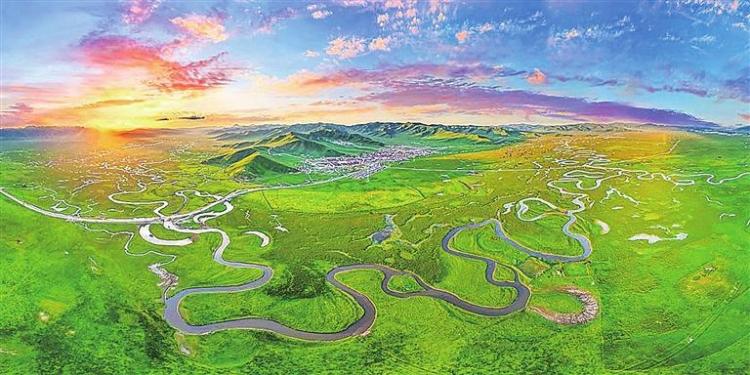

瑪曲縣阿萬倉黃河濕地 攝影 劉瑞祥

瓜州風電場 攝影 趙文生

清晨,第一縷陽光照耀祁連山的雪峰,灑在肅南裕固族自治縣康樂鎮巴音村牧民安豐壽的草場上。安豐壽輕撫著圍欄內新生的羔羊,望向遠處鬱鬱蔥蔥的山坡:“幾年前,這裡還有礦坑,草都長不好。現在你看,草深水清,連消失的岩羊都回來了!”安豐壽的笑容裏,映照著祁連山生態之變的底色。

從祁連之巔到黃河之濱,從河西走廊的風沙口到隴南山地的林海間,一場關乎國家生態安全、牽係百姓福祉的綠色革命,在隴原大地澎湃涌動。甘肅省深入貫徹落實習近平生態文明思想,將綠水青山就是金山銀山理念融入血脈、化為行動,堅決築牢國家西部生態安全屏障,以前所未有的決心和力度,書寫著“兩山”轉化的甘肅實踐。

戰略引領 生態文明理念落地生根

謀劃系統治理定格局。

省委、省政府以建設美麗甘肅為統領,研究部署生態文明建設工作,協同推進降碳、減污、擴綠、增長,堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,出臺了一系列政策文件,如《中共甘肅省委關於進一步加強生態文明建設的決定》《甘肅省築牢國家西部生態安全屏障行動方案》等,部署開展綠色轉型、污染防治、生態修復、國土綠化、治水興水、防沙治沙、環境安全“七大標誌性戰役”,召開全省生態環境保護大會、祁連山生態環境保護工作推進會議,構建祁連山國家級自然保護區生態保護、黃河流域生態保護、荒漠化綜合防治“三大機制”,匯聚生態文明建設合力。

“堅決扛牢生態環境保護政治責任,全力築牢國家西部生態安全屏障。”省生態環境廳黨組書記蘇君説。以“四屏一廊”為骨架築牢國家西部生態安全根基,以“兩山”轉化為創新路徑激活綠色發展動能,通過雙輪並驅、系統發力,真正將生態資源優勢轉化為高品質發展勝勢,不斷將幸福美好新甘肅建設引向深入。

壓實責任擔當聚合力。

甘肅省嚴格落實“黨政同責、一崗雙責”,構建起“省負總責、市縣抓落實、部門協同聯動”的責任鏈條。在省生態環境廳的指揮大廳,巨大的電子屏上實時跳動著全省重點生態功能區、污染源排放等數據。通過橫向聯動自然資源、水利、農業農村、林草等部門,縱向貫通省市縣鄉村五級,一張“橫向到邊、縱向到底”的監管天網已然織就。

以祁連山生態保護為例,甘肅省成立以省委、省政府主要負責同志任“雙組長”的試點工作領導小組,制定《關於貫徹落實〈祁連山國家公園體制試點方案〉的實施意見》,明確各級各方面工作任務和建設責任,推進祁連山國家公園建設步入快車道。這種高位推動、齊抓共管的工作機制,為祁連山生態保護提供了強有力的組織保障。

生態修復 攻堅克難重塑秀美山川

祁連山整治“刮骨療毒”重煥新顏。

針對中辦、國辦通報指出的211個生態環境破壞問題,甘肅省以壯士斷腕的勇氣推進整改。“一點一策,絕不含糊!”張掖市生態環境局副局長張延平至今記得那場硬仗。25個違規旅遊項目被關停取締,144宗礦業權徹底退出,42座水電站完成分類整治。在海拔近4000米的肅南縣祁豐管護站,正在巡查的生態管護員阿誠指著腳下復綠的礦坑説:“以前這裡是機器轟鳴,現在只有風聲鳥鳴。我們用草方格固土,撒播耐寒草籽,一點一點把‘傷疤’蓋起來。”

科技是“千里眼”——覆蓋保護區1.987萬平方公里的“天空地一體化”監測網絡,通過衛星遙感、無人機和地面站點,讓任何生態擾動都無所遁形。最新的監測報告顯示:祁連山保護區植被覆蓋度顯著提升,生態保護狀況等級穩定在“良”,雪豹、白唇鹿等旗艦物種活動範圍擴大。站在通往鏡鐵山海拔4020米的埡口處,省生態環境保護第三督察局局長杜立新指著一組對比圖:“看,2017年和2024年,同一區域,綠色明顯加深了。”

荒漠化防治築屏障,“人進沙退”綠成蔭。

武威市民勤縣曾經風沙肆虐。在青土湖水質監控點,甘肅省武威生態環境監測中心主任崔永峰打開他的工作日誌,裏面記錄著一個生態奇跡:2010年,湖底裸露;2024年,水域面積27.65平方公里,旱區濕地127平方公里。“水回來了,鳥也回來了!”這背後是“8553工程”的艱苦卓絕——治理八大重點風沙口,治理五個重點治理區,實施五大專項行動,構築三道生態防線。

在古浪縣八步沙林場第二代治沙人郭萬剛剛紮好的草方格區域前,老郭蹲下身,用力將稻草壓進沙裏:“一棵樹,一把草,壓住沙子防風掏。239萬畝沙化土地,就是這樣一寸一寸‘搶’回來的!”

距離古浪縣百公里外,民勤縣380公里的環綠洲鎖邊林草帶宛如綠色長城。

張掖市五年治理荒漠化土地722.8萬畝,草原綜合植被蓋度達50.98%。“以前一場風,從春刮到冬;現在樹多了,風沙明顯小了。”高臺縣駱駝城鎮新建村村民趙棟廷感慨道。這些成績的取得,得益於張掖市堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理的理念,通過實施大規模國土綠化、防沙治沙等工程,有效改善了區域生態環境。

母親河治理顯成效,一河清水潤民生。

在臨夏州永靖縣黃河三峽岸邊,水質自動監測站實時傳輸數據。“看,現在穩定在Ⅰ類。”臨夏州生態環境局局長楊興德説。這源於治理河道180.11公里、水土流失治理2530平方公里的硬功夫。

在會寧縣,祖厲河曾因苦鹹水聞名。如今,站在河畔的“幸福堤”上,白銀市生態環境局會寧分局副局長李重陽指著清澈的河水介紹,這是生態治城、分段治河、全域治山、統籌治污、創新治村、産業治田“六治融合”的成效。十年治理,年輸沙量銳減72%。柴家門鎮何門村農家樂經營者王忠義正忙著招呼遊客,“以前沒人願來這‘苦水河’邊。現在水清了,景美了,遊客多了。去年我家收入十幾萬元。”王忠義説。截至目前,祖厲河沿岸旅遊收入累計已達6.27億元。

制度創新 長效機制護航綠水青山

法治利劍護根基。

《甘肅省祁連山國家公園條例》的頒布,讓保護有法可依。在張掖市生態環境局,一張生態保護紅線分佈圖格外醒目。“我們劃定紅線面積1.66萬公頃,佔市域面積43.09%。其中,祁連山國家公園和祁連山國家級自然保護區佔全市生態保護紅線面積的94.8%,最大範圍優化了生態安全保護格局。這條紅線,就是絕對不可觸碰的‘高壓線’!”張掖市自然資源局國土空間規劃局局長胡郭睿語氣堅定。

《甘肅省環保信用評價管理辦法》實施後,企業環境行為被貼上“紅黃綠”標簽。“信用不好,貸款都難。”金昌一家曾上“黃榜”的企業負責人坦言。嚴格的環評準入、排污許可、環境信息披露制度,讓生態保護網越織越密。

在具體實施中,甘肅省還建立了嚴格的生態環境準入制度。對新建項目進行嚴格的環境影響評價,確保項目建設和運營過程中對生態環境的影響最小化。此外,通過實施排污許可制度、環境信息依法披露制度等措施,進一步強化了對污染源的監管和管理。

協同聯治破壁壘。

甘肅省積極與周邊省份建立生態保護聯防聯控機制,共同應對生態保護挑戰。例如,甘青兩省簽訂聯合執法協議,建立黃河流域橫向生態補償機制,共同推進黃河上游生態保護工作。

在蘭州市“智慧黃河”平臺指揮中心,大屏上閃爍著蘭州與臨夏交界斷面的實時水質數據。“上下游協同,數據共享,問題共商,責任共擔。”蘭州市生態環境局有關負責人介紹:“蘭州市與臨夏州簽訂了生態補償協議,通過資金補償、項目支持等方式,共同推動區域生態環境改善。”

在內部管理方面,甘肅省注重部門間的協同合作。省生態環境廳聯合自然資源、水利、農業農村、林草等多部門建立聯席會議制度,定期會商生態保護工作。通過信息共享、聯合執法等方式,形成了生態保護合力。省級部門聯席會議常態化運行,聯合督查、聯合執法已成慣例。

智慧監管提效能。

隨著科技的不斷發展,智慧監管成為提升生態監管效能的重要手段。蘭州“智慧黃河”平臺通過水質預警、溯源管理等功能,實現了對黃河蘭州段水質的實時監測和預警。“智慧黃河”平臺不僅是蘭州的“眼睛”,也是全省智慧監管的縮影。在慶陽市環縣,無人機巡查員張德一熟練操控設備飛越沙丘:“以前開車幾天跑不完。現在無人機半天搞定,還能精準定位問題點位。”

此外,甘肅省建立了生態環境大數據管理平臺,實現了對全省生態環境數據的集中管理和分析。“一屏觀全域、一網管全省”,省生態環境信息中心高級工程師劉俊艷演示著系統:“通過AI分析,能提前預警風險,讓監管跑在破壞前面。”

産業轉型 綠色動能澎湃新引擎

清潔能源打造綠色增長極。

走進酒泉千萬千瓦級風電基地,巨大的風機葉片在戈壁上劃出優美弧線。“這裡裝機3424萬千瓦,佔全省53%。”酒泉市能源局武海玲如數家珍,“風光氫儲”一體化産業鏈已然成型。在敦煌,首航節能100MW塔式光熱電站的定日鏡場宛如“銀色向日葵”。“我們24小時連續發電,年減排CO235萬噸,相當於1萬畝森林。”站長馮志祥指著熔鹽儲熱系統説。

酒鋼集團的超低排放改造投入巨大,換來的是嘉峪關市PM2.5濃度常年全省最低,空氣優良天數持續攀升。

生態紅利轉化為民生福祉。

在隴南市官鵝溝,景區工作人員楊女士説:“以前靠砍樹,現在‘賣風景’,收入翻了番,環境更好了!”景區年收入9000萬元。

金徽礦業打造花園式礦區,不見塵土飛揚,只見綠樹成蔭,遊客絡繹不絕。“地下工廠,地上花園,礦區建成國家4A級旅遊景區。”企業負責人自豪地説。

平涼市“生態+”戰略結碩果,煤炭清潔利用、平涼紅牛、靜寧蘋果、文旅康養齊發力。2024年旅遊收入增長31%,綠色建材集群入選省級先進製造業集群。平涼市生態環境局局長王懷義説:“生態産業化,産業生態化,路子越走越寬。”

走進甘南州舟曲縣博峪鎮柯達村中藏藥材種植基地,藥農們辛勤忙碌,村民王大主交捧著剛採挖的黨參:“加入合作社,種藥材,一年能掙五十余萬元,比外出打工強。”全縣“1+6”特色産業年産值16多億元。

天水市秦安縣魏店鎮蘋果園,果農李歲祥的果樹結滿紅彤彤的蘋果,他説:“靠著蘋果蓋了新房,買了小汽車。”蘋果産業帶動全鎮農民人均年收入翻了番。

碳匯經濟探索生態産品價值實現新路徑。

作為生態産品價值實現的重要途徑之一,碳匯經濟在甘肅省得到了積極探索和實踐。慶陽市子午嶺林場的北川林場護林員張世軍巡護的林子成了“碳庫”:“這49.7萬畝林子,每年能‘吸’掉13萬噸二氧化碳,聽説以後還能賣錢。”他説的正是林業碳匯項目,預計40年計入期全市林業碳匯總收益可達40億元。“慶陽模式”不僅實現了生態資源的有效保護和利用,還通過碳匯交易等方式促進了農民增收和地方經濟發展。

張掖市成功交易35.1萬畝林地、400萬畝草原碳匯,成為西北“雙碳匯”交易第一城。創新推出“GEP質押+信用擔保”等融資模式,為生態資源“明碼標價”,為生態産品價值實現提供了更多可能性。張掖市生態環境局局長顧華介紹生態價值核算展示平臺:2021年GEP2339.41億元,2022年2331.28億元。“我們要讓保護者受益,形成綠水青山就是金山銀山的良性循環。”

示範創建 從點到面全域推進

國家級金字招牌立潮頭。

9個國家生態文明建設示範區(如平涼、張掖)、6個“兩山”實踐創新基地(如古浪八步沙林場)的“國字號”招牌,樹立了標杆。走進平涼市生態環境局,榮譽墻上的獎牌熠熠生輝。“這是壓力,更是動力。”王懷義感慨。

“甘肅範式”交出亮眼答卷。

以示範創建激發全域生態活力,21個省級示範區和“兩山”實踐創新基地如繁星點點,覆蓋全省。隴南市9縣區均啟動“兩山”實踐創新基地創建工作。其中康縣、成縣、徽縣、金徽礦業、官鵝溝景區等已獲得省級命名,並正在積極申報全國“兩山”實踐創新基地。隴南金徽礦業“地上花園”式礦山入選全國生態文明典型案例庫。

站在敦煌戈壁深處,首航光熱電站的萬面定日鏡追光逐日,金色光柱照亮了戈壁灘的夜晚。這個亞洲首個24小時發電項目,成為“一帶一路”上的綠色明珠。蘭州“智慧黃河”平臺科技護河新範式為江河治理提供數字化、精準化樣板;“鎳都”金昌綠色蝶變,在工業增加值佔比超60%的重壓下,能耗強度下降21.2%,資源型城市轉型的“金昌答卷”令人矚目;張掖GEP生態有價啟新程,率先核算與應用GEP,創新“GEP貸”、碳匯交易,構建價值實現閉環,為探索生態産品價值實現蹚出新路;祖厲河“六治融合”,從“苦水河”到“幸福河”,為北方缺水型河流治理提供了系統解決方案。

八步沙三代治沙人“困難面前不低頭、敢把沙漠變綠洲”的精神化作感召四方的精神火炬。隴原大地,一場場規模空前的義務壓沙造林活動如火如荼展開。涼州區發起“我在南山有棵樹”活動,匯聚社會資金超800萬元,累計造林2.3萬畝,點點新綠在山坡蔓延;民勤縣的“請到民勤種棵樹”公益治沙活動,吸引了4.1萬餘名志願者投身沙海,用汗水澆灌希望。從三代人的堅守誓言,到萬千民眾的揮鍬播綠,這股源自人民、依靠人民的強大合力,正是“綠動隴原”最基本、最深沉、最持久的力量源泉。

從祁連雪峰到秦巴林海,從黃河浪涌到沙漠綠洲,甘肅省以“系統治理築基、制度創新護航、産業轉型賦能、全民參與聚力”的生態文明建設“甘肅範式”,深刻詮釋了綠水青山就是金山銀山的真理力量。它昭示著:即便在生態脆弱的西部,只要方向正確、久久為功,就一定能實現生態保護、經濟發展、民生改善的協同共進。(文 吳玉萍 趙全 郭宏淩 劉靜瑤 張艷麗 于洋 王文武 張生荃)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。