在我國西北廣袤的土地上,綿延著數億畝鹽鹼地。它們曾因“白花花”的鹽霜而一片死寂,被視為農業的“禁區”。這“地球的癩癬”,不僅是生態之痛,更是關乎國家糧食安全與區域發展的心頭之患。如今,一種名為鹽生草的西北特色鄉土植物,正成為破解這一難題的關鍵。

甘肅農業大學農學院王化俊教授、汪軍成副教授帶領團隊,以鹽生草為核心開展産業化開發與利用,不僅實現了鹽鹼地的有效修復,更探索出一條生態保護、經濟發展與民生改善協同推進的特色路徑,為國家黃河流域生態保護和高品質發展、糧食安全保障及共建“一帶一路”農業合作注入綠色動能,讓昔日“白花花”的鹽鹼地逐漸煥發生機。2025年9月,這一項目獲第二屆全國青年綠色科技創新大賽金獎。

鹽鹼地的“生態清道夫”

全球鹽鹼地面積大約有10億公頃,而我國就佔了1億公頃,位列世界第三。尤其是在中國西北,鹽鹼化和乾旱嚴重限制了當地農業的發展。

2014年,國家重點基礎研究發展計劃前期研究專項課題“鹽生草中抗旱耐鹽基因發掘”啟動,王化俊教授團隊便將目光聚焦西北農業的“老大難”問題——鹽鹼與乾旱。

“當時我們跟著王化俊教授跑遍河西走廊,看到不少鹽鹼地連芨芨草都長不活,農民守著土地卻沒收成,心裏很不是滋味。”汪軍成回憶道,一次在民勤荒漠邊緣調研時,一株貼著地面生長、莖葉肥厚的植物引起了團隊注意,“它在白花花的鹽鹼灘上長得特別精神,這就是鹽生草,西北特有的藜科植物。”

起初,團隊計劃挖掘鹽生草的耐鹽基因,將其轉入小麥、大麥等主糧作物以提升抗逆性,但在2016年的一次試驗中,團隊偶然發現,種植過鹽生草的試驗田,土壤表層的鹽霜明顯減少。“我們趕緊測數據,結果讓所有人驚喜——土壤總鹽量從1.2%降到了0.99%,pH值也從8.26回落至8.04!”

這一降,意義非凡。它意味著鹽生草不僅是研究基因的“樣板”,更是直接改良土壤的“實干家”。“既然它能‘吃鹽’,何不讓它成為鹽鹼地的‘生態清道夫’?”汪軍成説,那天團隊在田間地頭討論到深夜。

團隊的這一大膽設想,與國家“藏糧于地、藏糧于技”的戰略和“向鹽鹼地要糧”的部署不謀而合。科研方向由此從實驗室的“基因研究”,毅然轉向大地上的“土壤修復”,一場旨在創造“良田”的生態革命就此啟幕。

鹽生草大面積示範田 供圖 甘肅農業大學

把實驗室“搬”進田間地頭

然而,將野生植物變成“生態修複利器”,遠比想像中艱難。2017年春天,團隊在民勤試種的10畝鹽生草遭遇“滑鐵盧”——按實驗室參數播種的種子,要麼被倒春寒凍死,要麼因播種過密長勢參差不齊,最終成活率不足30%。

“看著地裏枯黃的幼苗,我們心裏又急又慌。”團隊成員陳一酉記得,那段時間汪軍成帶著團隊住在農戶家裏,每天天不亮就下地觀察鹽生草幼苗長勢,記錄氣溫、土壤含水量、鹽鹼度等數據,深夜了還在整理數據。為了找到最佳播種期,他們把播種時間分成7個梯度,從4月中旬到5月下旬依次試驗;針對種子細小、難以機械播種的問題,手工分揀種子近百斤,測試不同播種密度的效果,手上磨出了厚厚的繭子。

轉機出現在2024年,團隊聯合貴州大學李振華教授研發出“鹽生草種子丸粒化技術”,這種技術可以將養分、保水劑包裹在鹽生草種子週邊,製成均勻的“小丸子”,不僅讓發芽率提升至95%以上,還配套研發出精量播種機,實現50釐米行距、50釐米株距的標準化種植。

團隊觀察鹽鹼地改良情況 供圖 甘肅農業大學

“現在種鹽生草就像種小麥一樣方便!”張掖種植戶李建國笑著説,他家20畝鹽鹼地種上鹽生草後,第二年套種大麥,畝産比以前翻了一番,“這草不僅能改良土壤,還可以當做牛羊的飼料,一舉兩得!”

這正是“良種”與“良機”結合的典範——通過技術賦能種子,通過機械提升效率,讓曾經“嬌氣”的野生植物,實現了如小麥般的標準化、規模化種植。

真正的治理,必須創造可持續的價值。如今,團隊已在甘肅白銀、武威、張掖等地推廣鹽生草種植800多畝,改良後的土壤不僅能種大麥,還能種植苜蓿、燕麥等作物,形成“鹽生草+主糧”的立體生態農業模式。西安國聯質檢的報告顯示,每公頃鹽生草可從土壤中吸收粗鹽2105.35公斤,其中粗鹽中鈉離子含量達833.34克/公斤,“拔鹽除鹼”效果顯著。

把論文寫在西北鹽鹼地上

“勤奮、嚴謹、求實、創新”,這八個字貼在團隊實驗室的文化墻上,也刻在每個成員心裏,是他們十年如一日的行動注腳。2019年,團隊帶著鹽生草項目代表學校參加第五屆中國“互聯網+”大學生創新創業大賽,與國內一流大學團隊同臺競技,最終斬獲國賽銀獎,甘肅農業大學的校旗第一次出現在這項賽事的全國決賽現場。

“那次比賽讓我們明白,地方院校的學生也能做出優異的成果。”汪軍成説,現在團隊裏的博士、碩士和本科生各司其職:已在NCBI數據庫註冊新基因5個;團隊申報國家發明專利18項,授權10項,還註冊了“孤芳”商標,推動鹽生草種子油、粗鹽拉麵劑等衍生品走向市場。

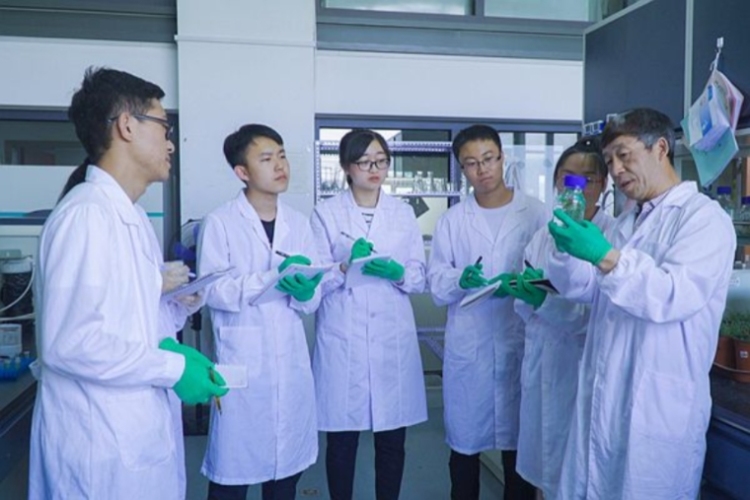

團隊王化俊教授向學生講述鹽生草特性 供圖 甘肅農業大學

2025年8月,在新疆昌吉舉辦的“中國-中亞鹽鹼地科技創新與合作國際學術交流會”上,鹽生草項目吸引了中亞各國專家的關注。“中亞地區也有大量鹽鹼地,我們希望鹽生草能成為中國與中亞農業合作的‘綠色橋梁’。”2025年9月,項目獲第二屆全國青年綠色科技創新大賽金獎,他們讓更多的人了解了這項技術。

汪軍成説,團隊下一步計劃深入研究鹽生草的關鍵耐鹽基因,選育更優良的品種,讓這種西北鄉土植物在更多乾旱鹽鹼地區紮根。

從實驗室到田間地頭,從隴原大地到國際舞臺,王化俊、汪軍成團隊用十年堅守,讓鹽生草成為改善生態、助力鄉村振興的“黃金草”。他們的實踐,是對國家“良田、良種、良機、良法”綜合部署最紮實的響應,彰顯了農業科技在保障糧食安全、築牢生態屏障中的核心力量。

這不僅是技術的勝利,更是一種精神的傳承。它展現了新時代甘農師生強農報國的堅強決心和獨特貢獻——他們以大地為紙,以汗水為墨,用科技的力量,讓不毛之地煥發新生,在鹽鹼封鎖線上,為端牢中國飯碗、守護綠水青山築起了一道堅實的綠色長城。這抹生於鹽鹼的綠色,正是中國式現代化征程中,最動人的生態答卷與民生福祉。 (文 張馨正 陳曉萍 黨夏莉 麻靖)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。