原標題:《共産黨宣言》化作信仰的燈塔,為清河(渤海)抗日根據地的建立奠定了思想基石 大河之畔,革命火種點燃抗戰烽火

我國第一個以《共産黨宣言》為主題的黨史國史陳列館——《共産黨宣言》陳列館。(通訊員 聶立立 報道)

北海銀行清河分行印鈔車間。

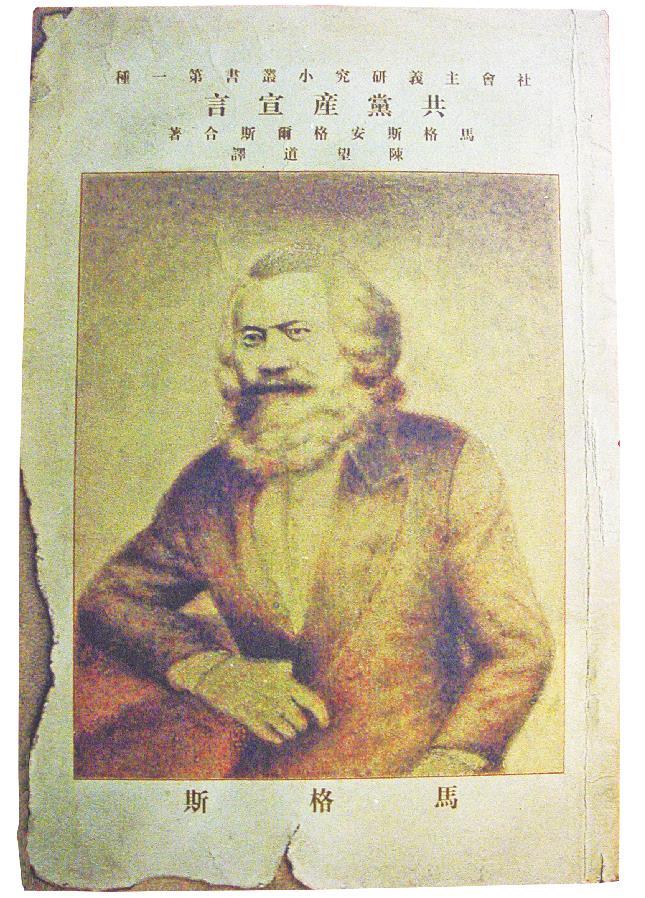

我國最早的《共産黨宣言》中文全譯本。

一本泛黃的《共産黨宣言》中文首譯本,如今靜靜躺在東營市廣饒縣大王鎮劉集後村的陳列館裏。歷經烽火硝煙得以保存殊為不易,其背後有一段黨員、群眾用生命守護、踐行信仰的傳奇故事。

播下火種、燃燒熱血。這本《共産黨宣言》如同不熄的火種,點燃了魯北平原最早的農村黨支部,在血雨腥風的歲月裏,照亮了清河(渤海)抗日根據地艱苦卓絕的鬥爭之路。

接 力

用生命守護革命火種

“我爺爺年輕那會兒,人們稱《共産黨宣言》封面上的馬克思為‘大鬍子’。他們堅信,照‘大鬍子’説的做,就有田種、有飯吃、有衣穿……”8月17日,劉集後村《共産黨宣言》陳列館內,69歲的劉洪業老人向大王鎮中心小學的孩子們講述著這片革命熱土的故事。

劉洪業的祖父劉世厚用鮮血和生命守護的《共産黨宣言》,是目前發現的全國僅存的12本中文首譯本之一。如今,它已成為劉集黨支部代代相傳的紅色基因。每逢假期,劉洪業便擔任義務講解員,向人們講述祖父守護這本革命火種的故事。

廣饒縣大王鎮劉集村,曾是魯北平原一個普通村莊。100年前的春天,這裡成立了山東省最早的農村黨支部之一——中共劉集支部。

1926年,在濟南工作的共産黨員劉雨輝回鄉探親,帶回一本印錯名字的《共産黨宣言》。在一個夜晚,油燈昏黃下,劉雨輝鄭重地將這本小冊子交給當時的支部書記、共産黨員劉良才。她指著封面上的“大鬍子”告訴大家:“他叫馬格斯(陳望道首譯時譯名,即馬克思),德國人。他和安格爾斯(即恩格斯)合寫了這本書。共産黨員都應學習,它會指明革命的目的和我們應走的道路。”

《共産黨宣言》帶來的思想巨變,很快從劉集村輻射開來。

1928年12月,中共廣饒縣委成立。次年1月,劉良才出任縣委書記。此時全縣已建立8個黨支部,黨員70余人,黨領導的貧民會會員達500多人,團結著五六千名農民,青年團、少先隊、工會等組織也相繼成立,縣委機關就設在劉集村。

1927年大革命失敗後,白色恐怖籠罩山東,劉集支部轉入地下。上級指示黨的文件和書籍閱後銷毀,但深知《共産黨宣言》寶貴的劉良才,將其秘密保存了下來。

為了保住這革命的火種,一場用生命守護的“接力”在村裏展開。

1931年,劉良才調任濰縣縣委書記前,將書交給支部委員劉考文。劉考文先將其藏于糧囤底,又封入灶頭,再轉至房頂脊瓦下。1932年,革命形勢惡化,預感可能被捕的劉考文,又將書託付給共産黨員劉世厚。劉世厚用油紙精心包裹,秘密封存在屋山墻的雀眼裏。這本書,從此成為劉家誓死守護的秘密。

抗戰時期,日寇三次“掃蕩”劉集村,製造了駭人聽聞的“劉集慘案”。劉世厚不顧個人安危,冒著葬身火海的危險,從即將被烈焰吞噬的老屋雀眼中搶出了《共産黨宣言》。解放戰爭時期,他再次將其藏匿,完整保存至新中國成立。

1975年秋,84歲的劉世厚鄭重地將這本珍藏近半個世紀的《共産黨宣言》捐獻給了前來徵集文物的廣饒縣文管會。這本“消失”了40多年的“大鬍子”書,終於重現於世。

戰 鬥

向敵人討還血債

這本《共産黨宣言》雖然“消失”了一段歲月,但它從未被遺忘,而是早已化作信仰的燈塔,點燃了抗爭的熱血,為清河(渤海)抗日根據地的建立奠定了思想基石。

今東營市東營區龍居鎮駐地西的黃河故道,在黃河改道前被稱為大清河。橫亙廣饒中部的小清河,則是人工運河。大清河與小清河之間區域,被稱為“清河區”。

1937年下半年起,北起滄州以南、南至隴海鐵路、東臨黃海、西到津浦鐵路的廣大區域,掀起了轟轟烈烈的抗日武裝起義。八路軍山東人民抗日遊擊隊第三支隊在經歷太河慘案、劉家井大戰後,力量受到重創。副司令員楊國夫秘密會見首長徐向前,在老首長指示下,清河區抗日武裝向北挺進,決心在廣袤的黃河三角洲建立根據地。

1940年11月,清河區主力改編為山東縱隊第三旅。歷經數年顛沛流離,清河區的大本營正式定於廣饒牛莊、北隋一帶。1941年,清河軍區成立,楊國夫任司令員,景曉村任政委,統一領導黃河三角洲及周邊的抗日鬥爭。軍區後勤機關、學校、醫院、兵工廠、銀行、報社等單位相繼在八大組安營紮寨。這裡成為可靠的大後方,有力支援了抗戰前線。

黃河三角洲地勢低窪,河網密布,荊荒遍地,尤其是清水泊一帶蘆葦叢生,是天然的遊擊戰場。獨特的地理環境使日偽軍難以大規模進犯,為抗日武裝提供了隱蔽、機動作戰和休養生息的有利條件。1941年3月起,敵人連續推行“治安強化運動”,以“清鄉”、“蠶食”、“掃蕩”、“鐵壁合圍”及殘酷的“三光”政策,妄圖摧毀抗日根據地。抗日軍民採取“敵進我進”的策略,依託蘆葦蕩週旋,開展地雷戰、麻雀戰,使日偽軍疲於奔命,成功粉碎了進攻。

原清河軍區參謀長袁也烈回憶,1943年是“最艱苦的一年……清河部隊平均一天作戰一次”。在眾多慘烈戰鬥中,血戰三里莊尤為震撼。

三里莊位於四縣交界,是進出墾區根據地的咽喉要地,東南20余裏便是軍區機關常駐地。1941年11月至1942年9月,八路軍三次攻打三里莊,皆因城防堅固未果。

1943年5月28日,在夜幕掩護下,清河區部隊從青紗帳、抗日溝中出擊,突然包圍了三里莊。據點內敵人猝不及防,亂作一團,但守敵頭目成建基老奸巨猾,因一時辨不清主攻方向,便下令點燃預先纏在鐵絲上、蘸滿煤油的棉絮,照亮四面墻頭,組織火力頑抗。碉堡炮樓槍炮齊發,將進攻部隊壓制在城墻下。八路軍衝過壕溝,卻被6米多高、3米多寬的雙層圩墻阻擋。墻上有走廊形雙層夾道,暗堡密布,內外皆可射擊。四角和西門炮樓配備交叉火力機槍,居高臨下,易守難攻。“鐵五連”副連長徐紀溫率爆破組去炸東側圩墻,幾乎全部犧牲。

時間在激戰中流逝,主攻部隊仍被阻于據點外。眼看天將破曉,清河軍區獨立營營長張衝淩命令通訊員:“傳令五連,不惜一切代價,天亮前炸開圩墻!”爆破隊長侯登山抱起最後兩包炸藥,決然衝出陣地。

侯登山在槍林彈雨中勇猛突進,終於衝到圩墻下。“轟隆”一聲巨響,火光沖天,圩墻被炸開3米多寬的豁口。成建基吹噓的“銅墻鐵壁”終被打破,侯登山也壯烈犧牲。

天已大亮,硝煙瀰漫中,圩墻上的殘敵仍在垂死掙扎。三里莊街巷內,戰士與敵人展開激烈巷戰,不斷有人倒下,但更多的戰士衝上來,殺聲震天,最終成功佔領了三里莊。

多年後,楊國夫將軍在遺著《戰鬥在清河平原》中寫道:“這是正義與仇恨擰成一股繩的攻擊。八路軍戰士用子彈、用手榴彈、用刺刀、用牙齒向敵人討還血債。只有身臨其境的人,才會徹底理解‘浴血奮戰’的真正含義。”

生 産

造槍産糧支援前線

武器彈藥與糧食,是支撐抗戰的兩大軍需。在清水泊抗日根據地建立過程中,軍隊克服艱難險阻發展軍工生産,當地群眾也積極響應號召,以多種形式保障軍糧供應,為墾區抗戰勝利作出巨大貢獻。

1939年,八路軍山東人民抗日遊擊隊第三支隊開闢清水泊抗日根據地時,面臨人多槍少、彈藥奇缺的困境。十團團長李人鳳及三支隊供給部生産科科長張化中、司令部參謀王四勳、王四邊、延子余等人,分別在臨淄縣的訾家郭村、鄭辛村及廣饒縣的軍屯村創辦小型兵工廠。在當地抗日民主政府動員下,一批自帶工具的能工巧匠加入,如曾在古城兵工廠工作過的王諾齋、白兔丘,自行車修理工扈興謀、紅爐匠高治安等,加上部隊選調人員,二三十人迅速建起了兵工廠。

兵工廠初分修理與製造兩廠。修理廠由鐵匠打造工具,工人以虎鉗、鋼銼、手鉗修理槍械零件。製造廠初期主要生産手榴彈。隨著形勢發展和前線需求,又增設了翻修子彈組。清河區兵工廠生産了大批手榴彈、子彈等,有力支援了前線作戰。

1939年冬,駐臨淄日偽軍數百人企圖破壞兵工廠,三支隊獲悉情報後,迅速將臨淄境內的廠子秘密轉移至廣饒葉琚、黃琚、大張淡一帶村莊,繼續隱蔽生産。為滿足前線急需,清河部隊要求加速子彈生産。於是司令部派人前往青島,從日寇佔據的周村購得幾部車床運抵大張淡村,安裝上了簡易的子彈製造和槍械修理設備。同時派人學習火藥配製及硝酸、硫酸等的配比技術,大幅提升了子彈製造速度。

1940年部隊挺進小清河北時,清河兵工廠隨軍由廣饒南部轉移至博興陳戶店一帶,後又遷至廣北王崗村。此時兵工廠已發展至二三百人,分為修理製造廠(兼制刺錐)、子彈製造廠、手榴彈製造廠(兼制地雷),設備也有了更新,技術也提升了,能製造刺錐、地雷等。

1942年秋,清河軍區兵工廠遷往墾區二十三村,在海邊紅荊叢中自力更生建廠生産,後成功研製“捷克式”七九輕機槍,並仿製出擲彈筒及“八二”、“九二”迫擊炮和手榴彈,為抗戰勝利作出重大貢獻。

在清河區抗日根據地建設中,面對極端困難,群眾結合實際發展合作社經濟。

李田英兒子孫建軍講述,1939年,李田英擔任黨的地下交通員並負責村婦救會工作。為帶領三柳樹村村民謀生,李田英帶頭興辦了農業生産互助組。互助合作成效顯著,引得周邊村莊紛紛效倣。1945年,李田英的丈夫孫錫魁帶領全村39人參軍支前(全村僅51戶)。村中僅剩13名老弱男勞力後,李田英提出“婦女也能頂大臺”的口號,帶領9名婦女赴閆家溝曬鹽。短短數月,婦女曬鹽隊伍壯大至37人。

1945年秋,李田英又創建了李田英農業生産合作社。她號召婦女走出家門參加生産,全村90%婦女投入春種、夏收、抬鹽和備荒。她還帶領互助組、合作社社員遠赴百公里外的小孤島開荒400余畝,累計開荒2000余畝,年産糧食60余萬斤,打蒿子油7000余斤。這些成果不僅保障了村民生活,也有力支援了抗戰前線。(大眾日報記者 楊珂 李廣寅 孫娜娜 通訊員譚芳)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。