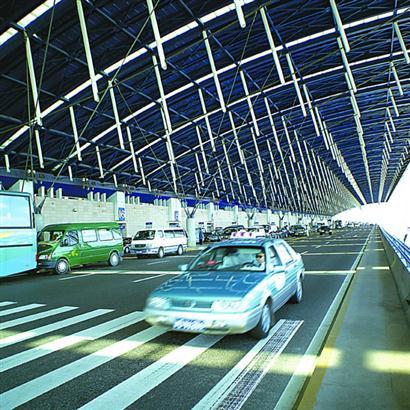

楊曉光認為,老百姓為何不用那些揚招停靠點,必須去琢磨,而不是無所謂。既然做了,一定要鑽到目標使用群體的心坎裏去。視覺中國圖

上海新交規實施以來,計程車司機不按規定停靠的現象得到了明顯約制。

然而,一些“享受”慣了隨手揚招便利的市民卻有點難以適應了:一方面,隨手打車的“任性”一時難改,新的打車習慣卻還沒建立起來;另一方面,發現身邊的計程車候客點、揚招點布點不如想像中多,好不容找到了,有些看著就是乏人問津、閒置已久的樣子。

本該是一道城市文明風景線,為何未能進入被充分利用的良性循環?

進一步而言,可否對候客點、揚招點來一次智慧“改版”,為上海計程車這張“城市名片”補色、添彩?

就此,記者採訪了同濟大學交通運輸工程學院楊曉光教授。

設立揚招停靠點並非可有可無的小事

記者:上海市民對於計程車候客點、揚招點的關注和討論,可以追溯到十年前。可十年後的今天,從硬體設施的效用層面看,計程車候客點、揚招點的使用與運營並未系統化、常規化;從乘客行為的引導來看,揚招點的使用,也未能成為市民們一種被固定下來的習慣。於是,有人認為,計程車候客點、揚招點長期以來未能往好的方向發展,説明這件事本身並沒那麼重要。以至於它的改善,也變得無所謂、可有可無。您認同這種觀點嗎?

楊曉光:我個人並不認同這種觀點。在我看來,計程車候客點、揚招點能否運營良好,是城市交通裏面一件不小的事。如今市民日常出門打車,仍然習慣於隨手揚招,還沒有定點揚招、定點候車的習慣,只能説明,城市整個計程車服務系統的發展,還比較原生態。

沒有定點候車、揚招習慣和候客點、揚招點的規範化運營,這在一些小城市或者交通不是很複雜的城市,也許有其合理之處;但在上海這樣一座人口眾多、交通壓力大、出行需求多元化的國際化大都市,如果長此以往延續這種比較粗放的原生態,就會出現很多實際問題。

比如,對計程車司機來講,到處巡遊拉客,容易導致一部分空載率,以及各種不必要的繞行,增加計程車運輸成本,加重計程車司機本已居高不下的疲勞程度。這一低效行駛本身,還會增添路面上無謂的交通量。

對老百姓來講,隨手揚招看上去方便、瀟灑,但不知大家注意到沒有,方便揚招的地方,往往也是交通壓力比較大、稍有梗阻就易導致交通擁堵的地方。換言之,一個人的方便和瀟灑,很容易導致更多人出行的不便與低效。也正是出於這個原因,多年前,上海有關主管部門也意識到,應該去做一些定點揚招、候客的點。

布點合理是一切優化改進的前提

記者:目前能進入被充分利用的良性循環的計程車候客點、揚招點不多。您認為問題出在哪兒?

楊曉光:關於交通運輸系統的提效,我一直喜歡引用一句俗語,“沒有不好的樹根,只有不好的根雕師”。這些年下來,我感到目前計程車有序揚招、候客之所以沒能成為風氣,不能怪市民不配合或者覺悟不高,根子還是出在布點以及與布點配套的科學管理和服務上。

這些年,真正要在路面上找一個定點的揚招點的話,實際上還是很困難。有些點可能點在那裏,但需求沒有了。有的真正有需求的地方,點的設置沒能跟上。有的點布的位置對了,但是規模不夠。比如很多人需要從那兒出發,結果那裏的空間只停得了一輛車……這些問題交織在一起,最後就會形成一種混亂。讓市民無法對這些點的有效性形成固定的、可以信賴的預期。

記者:您提到了一個很重要的問題,候客點、揚招點的設置,應當與其所在區域的整個交通通行需求,形成一個好的動態平衡,不可能一勞永逸。

楊曉光:沒錯,新情況也會對計程車候客點、揚招點的設置提出新的要求。

比如近來新興的共享單車,因為能作為“最後一公里”問題的有效解決方案之一,頗受市民歡迎。但由於計程車和共享單車提供的都是點到點的服務。如今在不少地鐵站出口,過往大家習慣於出站後打車的地方,如今也被共享單車停得滿滿噹噹。這時,如果乘客、計程車、共享單車的停車空間之間,不能得到一個和諧、有序的安排,周邊的交通壓力一定會加重,新的問題就此産生。

記者:這幾年,隨著地鐵觸角的迅速延伸,計程車在整個公共交通中可以發揮的作用有所變化。這個變化對候客點、揚招點的佈局,會帶來怎樣影響?

楊曉光:不管計程車今後的功能是否會較以往變得更加單一,需求比重下降,但它的存在,將在很長時間內,成為整個城市交通裏一個重要的組成部分。因為計程車提供的是一種點到點、門對門的服務。

尤其在上海這樣一座國際化大都市,總有大量的遊客、對本地交通尚不熟悉的初來乍到者。對於本地市民而言,身體不適時、手中行李負重較多時、商務出行時,總有需要計程車服務的時候。再説,一座城市的公共交通系統再怎麼發達,也不可能是毫無縫隙的,這也是計程車存在的空間。

當然,作為城市管理者,最需要思考的是,如何將包括計程車、軌道交通、公共汽車、共享交通在內的交通資源之間的銜接做得更好一些。只有把這個城市的公共交通系統和需求從頂層做一個精細的梳理,才能給計程車可以扮演的角色做出更精準的定位,才能讓計程車候客點、揚招點的設置盡可能避免低效甚至無效。布點合理是一切優化改進的前提。

現在很多候客點、揚招點之所以成為擺設,排除布點不合理、管理不到位的情況,問題大多出在,這些候客點沒有根據所在區域和節點在交通系統中的新變化做出及時調整。因為對接需求不及時,成為擺設是早晚的事。

理想的揚招停靠點從哪來

記者:以揚招點為例,完成您剛才説的精準布點以後,好的揚招點跟差的揚招點之間的差距將體現在哪兒?

楊曉光:首先,揚招點是為乘客服務的,是乘客願意利用的。第二,計程車要能夠停得進去。第三,通過配套的管理、服務,讓這個點對周邊整個社會交通的影響最小化。滿足了這三點,100分滿分的話,應該能得個60分。

接下來是做好站點的設施配套。既然作為揚招點,得足夠醒目,做足周邊的指示信息,想盡辦法方便需要的人快速、安全地找到它,而不是建成後就放任自流,隨便市民愛用不用。好比我出了地鐵站後要去坐公交,馬上就通過標示提示你,公交車站向右500米還是20米。揚招點的話,是同一個道理。做到這裡大概有七八十分了。

記者:最後那一二十分的差距,體現在哪兒?

楊曉光:我覺得是管理和服務。比如,揚招點建好了,周邊該禁停的區域一定要標示清楚。揚招點前後一定明確畫線,以示無法停車,否則你如何引導乘客去選擇揚招點呢?

又如,無論是計程車候車點還是揚招點,要提高其利用率,必須將其與這個區域的臨時停車問題一攬子考慮進去。現在很多市民會打車或者搭車抵達地鐵站,隨後搭載公共交通。但很多人碰到的問題是,家人送其抵達地鐵站附近後,根本不知道該往哪兒停靠才又快又好、又不違反交通法規。於是,不得不在周邊“隨機”停靠。這種情況如果長期發生,説明管理層面沒有做好,也缺乏應有的服務意識。比較好的做法是把該停哪兒、不該停哪兒的指示引導做到位,然後可以做個APP之類的,方便市民到了哪兒都可以查詢周邊最近的揚招點、候車點。這在技術上,已經很容易做到了。

中央城市工作會議上明確講到,要統籌規劃、建設、管理三大環節,提高城市工作的系統性。我認為還要加一個“服務”。

記者:您説的“服務”是怎樣一個概念?

楊曉光:要有服務意識地多為老百姓著想。針對公共交通系統中的所有需求,要做到精細化管理。“細”主要指細分。時間上要精細,空間上要精細,對象要精細化。然後是精準管理。所謂精準要專業化,要有針對性。更進一步是精緻管理——能夠進行以人為本的考慮。

老百姓為何不用那些計程車候客點、揚招點,你得去琢磨這個事情,而不是無所謂。然後既然做了揚招點,你一定要鑽到目標使用群體的心坎裏去。如果可能的話,應該做一個問卷調查。使用者需要什麼、不需要什麼,都一併考慮。不願意用的話,具體原因是什麼。如果這項工作做到那麼細,不怕沒人用。該做的頂層設計,該建的基礎設施,該做的配套服務都明確,餘下的就交給專業人士。而如果沒能做到精細、精準、精緻,連管理者、執法者自己也覺得很累,就覺得怎麼管來管去管不好。

沒有科學的態度,沒有管理,沒有執法,沒有服務,樣子做得再好也沒用。憑空想像或者借鑒國外比較好的樣子做一個,卻沒有因地制宜、因時制宜、因人制宜地做好管理、服務、執法等一整套工作,這個站點依然很難有生命力。

記者:我們現在經常提“智慧城市”的概念。但其實一切的智慧“改版”、信息化高科技的搭載,首先應基於先把布點、標示做好,與周邊交通的銜接做好,把這個站點在整個交通系統中的能級、地位明確好,做好配套的服務、管理、執法。

楊曉光:一點沒錯。這些沒有做好,一個管理粗放的揚招點、候客點成為擺設還是次要的,搞不好反而會對整個交通系統起反作用。而如果這些都做好了,我們可以結合更多城市裏面需要的好功能,去進一步充實它。

隨著整個智慧城市的建設,這些點可以作為智慧設施加以開發利用,可以作為緊急情況下的報警點等。除了提交叫車需求申請,也可以配套監視功能。當監視器發現這裡有乘客在等車後,可以迅速主動地去對接計程車資源。

過去有些計程車揚招點、候客點乏人問津,有人認為是吸引力不夠,從而也無從幫助乘客改變任性打車的習慣。我覺得這是找錯了癥結。其實,候客點、揚招點簡簡單單就好,吸不吸引人去用、做得漂不漂亮不重要。重要的是,你把不適合停的地方畫上黃線,計程車停不了,自然就會被引導到候客點、揚招點。然後對於乘客來説,在不合規的地方,他們就是打不到車。嚴格做到這兩點,不怕候車點、揚招點得不到充分利用。(記者柳森)