原標題:尋覓家信詮釋真情 家國情懷盡在一封封家書中

人民網上海6月1日電 (唐小麗)在通訊方式發達的今天,短信、微信、郵件給人們帶來了信息交流的方便,但手寫書信的痕跡,穿越時光的價值,更加認真的態度,依然深深地吸引著人們,家書、家信集也一向是被閱讀的經典文學對象。比如《傅雷家書》,比如魯迅許廣平的《兩地書》等等。家信,讓情感穿越歲月流逝在紙上停留,家書,作為家庭共同記憶的最好見證,傳遞著人與人之間的親情、友情、愛情,被稱為“最溫柔的藝術”。

今年在“6·9”國際檔案日來臨之前,徐匯區檔案局與康健街道共同舉辦康健街道第十屆家庭檔案展示活動,主題是“聆聽‘家’音——尋覓百封家信,講述百姓故事,詮釋人間真情”,通過“曬家書”、“寫家書”、“談家書”等形式,將“個人記憶”、“家庭記憶”和“社會記憶”相互融合,大力倡導好家風,弘揚社會好風氣,提升居民群眾對社會主義核心價值觀的感受度,助力全國文明城區創建工作。

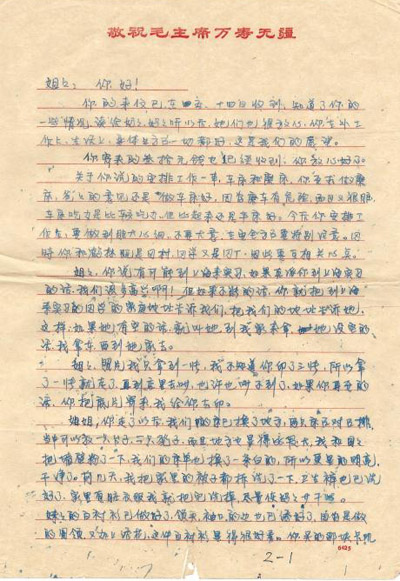

據了解,從今年2月開始,康健街道向社區廣泛徵集家信,共收到不同歷史時期的家信626封。作為社會變遷的産物,家信無不打上時代的烙印。收集到的不同年代的家書展示出不同的特徵。比如,抗戰時期的家書展現了革命軍人的家國情仇;上世紀五、六十年代的家書往往談及當時的政治形勢,表達人民建設新中國、建設社會主義激情;六、七十年代的家書文革激進言詞較多,字裏行間也反映出國家貧窮、人民生活困難的狀況;改革開放時期,家書中涉及恢復高考、農村改革、城市改革、出國潮、下海潮、返鄉探親、兩岸三通、炒股、金融危機、抗震救災等內容較多,反映了改革開放的歷程和成效。

為了更好地展示家信蘊涵的家庭、家教、家風,康健街道從626封家信中選出7戶家庭進行訪談,製作成宣傳手冊和訪談視頻,進行廣泛宣傳。7戶家庭中,有“國破家亡,有志青年懷揣中國夢”,“大愛無疆,家風家教傳美德”,“特殊孩子,裝有一顆感恩心”,“鄉情土情,永久不變的真情”……。信的字裏行間,濃濃的愛國熱情、社會之情和家庭親情躍然紙上,也更好地詮釋了社會主義核心價值觀。

在展示活動現場,採取朗讀、訪談和視頻的方式,讓家信主人寫自己、説自己,聽自己,看自己。通過居民喜聞樂見的文化活動,充分展示家信文化的魅力。

國破家亡,有志青年懷揣中國夢

李福康老人是康健街道的一位社區居民,2005年,他將珍藏了近七十年的42封家信全部捐獻給了徐匯區檔案館,這些家信的作者是他的表舅伍一。伍一原名叫姜武賢,1922年出生,原先在上海一家木材行當學徒,在大哥被日本侵略者殺死後,于1940年在上海加入黨的地下組織,改名“伍一”。1962年,表舅被授予中校軍銜,1999年在杭州離世,享年77歲。在1940年8月至1943年8月那戰火硝煙全面抗戰的時期,他的表舅伍一前後寫了八封信給李福康,在信中表達立志報國的決心,他們相互勉勵。李福康老人曾説:“每當遇到人生挫折或關鍵抉擇時,總會拿出表舅的來信仔細品讀,以激勵自己堅定愛國守志的理想信念,不畏艱難。”

特殊孩子,裝有一顆感恩心

楊欣芃是一名早産兒,9個月時被確診為腦癱(痙攣型雙癱)患兒,似乎終身都要與輪椅為伴。楊欣芃的母親十多年如一日帶著他到復旦大學附屬兒科醫院和華涇鎮社區服務中心進行康復治療和訓練。為了讓楊欣芃和普通小孩一樣上小學,她更是堅持每天在學校陪讀。父親特意選擇了一份夜班工作,為的就是能和媽媽一起,每天上、下午輪流推著輪椅車,風雨無阻地陪著他到學校去上課。在父母的鼓勵、呵護下,楊欣芃始終過著與其他孩子一樣的生活,也分外感激自己的父母。他用稚嫩的筆跡,以書信的方式述説對父母的感謝,表達自己努力學習、自強自信,做一個自食其力的人的決心。

大愛無疆,家風家教傳美德

2005年,張文靜奶奶從新民晚報上看到江西6歲男孩患白血病獨自住院治療的消息,立馬領著外孫女趕到醫院陪伴、照護小男孩,陪著他走完短暫的人生之路。這些年來,張奶奶一直資助老區貧困學生,光匯款就一共向山區寄出了6萬多元錢,郵寄衣物食品近百斤、各類書籍300余冊。她收到了來自全國各地接受過她資助的貧困地區孩子們的信件,他們在信中都親切地稱張文靜為“上海奶奶”。她曾説過:“我從小就失去雙親,中學、大學一直享受人民助學金,也是得到大家的幫助才完成學業的。人要有感恩之心,我儘自己所能回報社會,這樣做也是給家人、小輩做出樣子。”

濃濃親情,架起傳遞愛的橋梁

上世紀六十年代末,鄭妙新學校畢業分配,來到了湖北十堰參與第二汽車製造廠的建廠建設,在艱難環境下,家信給予奮戰在一線的建設者們巨大的精神支持,也正是那一封封充滿濃濃親情的家信讓鄭妙新真正理解了“家書抵萬金”的含義。信中聊的話題雖都是一些生活小事,但鄭妙新從家信中感受到的是親人間的關懷和關愛,不僅紓解了骨肉間的思鄉情愁,也幫助她鼓足了克服困難的勇氣。如今,東風汽車公司已成為了一家國家特大型骨幹企業,鄭妙新老人作為建設者中的一員,已于2001年退休回滬,但一説起當年她盼望來信時的期盼以及閱讀家信時的喜悅,仍會激動不已。

循循善誘,潤物無聲礪兒女

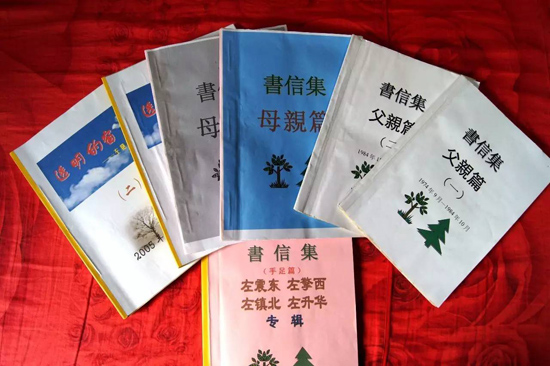

1969年,左曉華插隊落戶到貴州,後又去安徽,1996年,年僅15歲的女兒因享受知青子女政策而回到上海,從此父女倆天各一方,開始了長達六年的鴻雁傳書,書信成了他與女兒之間的重要聯繫方式。在他寫給女兒的信中,除了剪不斷的關愛和掛念,最關注的是她的心理成長,他勸解女兒克服對人生的悲觀心態,坦誠面對成長過程中的內心孤獨與壓抑,注重提高自身的品德和修養。正是這一封封的信,傳遞著父親的這份心靈撫慰和智慧啟迪,不斷地激勵女兒,幫助女兒克服孤寂和迷茫,走上了成才之路。

珍惜侶情,比翼雙飛促風尚

上世紀八、九十年代,張嘉強被公派到日本進行為期半年的交流學習,這是他們夫婦結婚以後的首次分離,期間他與妻子楊瑞芬將彼此的思念和牽掛之情傾注于筆尖,寫就了一封封情意綿綿、感人至深的家信。張嘉強回憶當年在日本工作學習之餘,最大的期盼就是妻子每週的來信,每收到來信,他總是看了又看,不忍釋手,直到幾乎能背下來為止。時至今日,這對已年過花甲的老夫婦一談起這段鴻雁傳書的佳話,臉上也總會泛起羞澀的笑容,閃現幸福的光芒。為了不讓時光的流逝沖淡這份難忘的記憶,張嘉強將他們夫婦倆在那一時期的封封往來家書,按照時間順序全部裝訂成冊,歸整成為家信檔案並取名《夫妻情》,其中的序中説道“那是我們夫婦珍藏的侶情”!

鄉情圖情,永久不變的真情

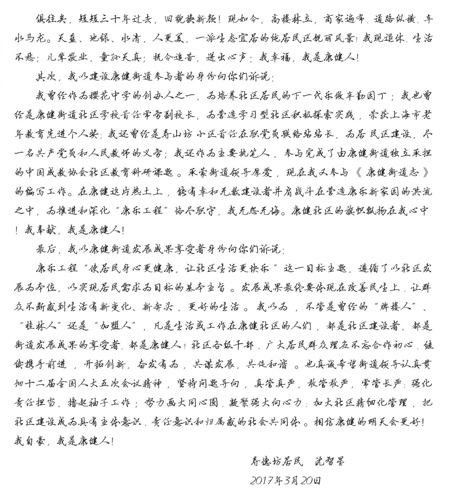

沈智星老師是一名老三屆知青, 1978年考入大學,畢業後成為一名人民教師,作為一名土生土長的徐匯康健人,在這片土地上留下了童年的記憶和足跡,農村勞作的汗水和夢想,以及教書育人的心血和希冀。他曾是康健街道第一屆、第二屆居民代表,擔任櫻花中學黨支部副書記、副校長,為籌建新校園以及建校後的教育發展付出了很多心血。沈老師懷著對康健這片故土的熱愛,以真摯情感寫信回憶康健的發展與成果,感言“康健這片熱土地養育了我,滋潤了我,成就了我。我是家鄉改革開放前後變遷的見證人,也是‘康樂工程’的建設者和成果享受者。我愛自己小家園,也愛社區大家園,願為建設生活新家園、社會共同體出力。”