在汾陽路、岳陽路和桃江路的街心三角地帶可以看到一尊不大的銅像,這就是迄今已有80年曆史,2次被毀,3次重建的普希金銅像。普希金是現代俄國文學的創始人,也是上海人非常熟悉的外國文學家,然而少有人知的是,將這位著名文學家、詩人、小説家推介到上海的是一位“去國懷鄉”的遊子,他就是當年上海灘上最具影響力的白俄流浪作家帕維爾·謝韋爾內,請注意這只是他的筆名,意思是“北方門徒”。

今日汾陽路上的普希金銅像

1937年2月10日在上海落成的普希金塑像

一、坎坷的前半生

上烏法列伊是俄國南烏拉爾的一座小城,20世紀初,這裡誕生了兩位文壇明星,一個是高爾基,另一個就是謝韋爾內(本名:帕維爾·亞歷山德羅維奇·馮·奧利布裏赫)。1900年9月27日,奧利布裏赫出生在一個貴族家庭,父親有男爵頭銜,是個技術精湛的礦山工程師。關於父親,奧利布裏赫晚年曾自豪地寫道:“他總能迅速地集中精力與智慧,他是南烏拉爾工業界的權威人士。”

1917年,俄國爆發十月革命,身為貴族的老奧利布裏赫站到保皇黨一邊,1919年被紅軍打死。父親之死讓小奧利布裏赫對紅色政權充滿敵意,從葉卡捷琳堡軍校畢業後,他投奔高爾察克白衛軍,在第7烏拉爾師第25步兵團當連長。然而,革命大潮不可阻擋,高爾察克白衛軍很快被紅軍擊敗,被趕出南烏拉爾,不得不一路亡命逃往遠東。

在逃亡中,奧利布裏赫多次與死神“邂逅”:他得過斑疹傷寒,因掉隊差點被土匪殺死,跨越貝加爾湖時險些被凍死。這其中,他對貝加爾湖的冰寒印象最為深刻——為了渡過尚未完全冰封的貝加爾湖,10余萬人的白衛軍只活下來1.5萬人。多年後,奧利布裏赫用感傷的筆調寫下了自傳體小説《冰笑》。1920年秋,奧利布裏赫等潰兵逃入中國東北境內,他在被白俄把持的中東鐵路局謀得一份火車站站長的差事,沒想到當地“紅鬍子”(土匪)將火車站洗劫一空,連站長也被綁架,後來才被鐵路局花錢贖回。

在號稱“白俄移民之都”的哈爾濱,文學成了奧利布裏赫的生活寄託,他足不出戶,利用所有時間進行創作。1922年,他在哈爾濱創作了劇本《尼古拉二世之死》,並加入白俄移民組織“星期一”文學協會。1931年,日本發動“9·18事變”,像奧利布裏赫這樣無依無靠的白俄人士(蘇聯政府取消了他們的國籍)為了避難,不得不徒步穿越大半個中國來到上海,希望找到“生活的希望”。

白俄作家謝韋爾內

謝韋爾內的妻子塔瑪拉

二、活躍的異國“文曲星”

抵滬後,昔日的奧利布裏赫就此消失,上海文壇升起一顆名叫“謝韋爾內”的新星,這也是他最膾炙人口的筆名。在上海的30年間,謝韋爾內創作了136篇小説、詩歌和雜文,出版了18部小説和文集,這比他後來回到蘇聯後創作的數量(10部)多得多,作品品質也很高,比如“俄羅斯懷鄉三部曲”《烏拉爾的老故事》(包括《斯特羅加諾夫的手套》《涅維揚斯克的自鳴鐘》《葉羅費·馬爾科夫的石子》),長篇小説《污垢中的黃金》《從烏拉爾刮來的風》《高爐熔煉》《卡馬河上的霧》,中篇小説《樹皮鞋的足跡》,以蘇沃洛夫、普希金和屠格涅夫為題材的長篇小説,文集《獨特俄羅斯的面容》《黑天鵝》《滿洲原始森林的喧嘩》《鮮血與陶瓷》等,都是當年享譽上海文壇的力作。

1935年是謝韋爾內的“創作井噴年”,這一年裏,白俄畫家M.A.基奇金當選為上海“星期一”協會主席,他讓會刊《星期一》編輯部變成“百家爭鳴”的藝術創作室——作者拿出作品,讀者可以提出問題、建議和評價,意見不合便開始激烈討論。謝韋爾內就極為活躍,他發表的作品也最多,用上海俄文報紙《霞光報》主編阿爾諾利多夫的話説:“他的光芒讓別人都黯然失色了。”同年10月14日,“星期一”協會産生新一屆監察委員會,謝韋爾內眾望所歸地當選主席。11月,他又被選為“赫拉姆”協會監察委員會主席(“赫拉姆”是1933年由俄國移民在上海成立的“藝術家、文學家、演員和音樂家協會”的縮寫)。由於幾乎吸納了所有駐滬俄國文藝界名人,“赫拉姆”協會在俄國移民及上海社會之中都有較大的影響力。“赫拉姆”協會十分活躍,每週至少組織一次晚會,但繁雜的社會活動並沒有影響謝韋爾內的文學創作。隨著名聲日隆,謝韋爾內成為白俄文藝社團乃至整個上海文學界的巨星。

謝韋爾內1935年出版的文集《鮮血與陶瓷》封面

謝韋爾內作品《斜視的聖母瑪麗亞》封面圖

三、推廣普希金的第一人

1937年是俄國偉大詩人普希金逝世百年,為了紀念這位文豪並推廣他的作品,“星期一”協會于2月8日在上海公共租界一家劇院舉辦了隆重的紀念大會,開幕式上,謝韋爾內親自誦讀了自己的隨筆《普希金生活逸事》,之後《話語》出版社全文刊發這篇隨筆。2月10日,上海舉辦普希金塑像揭幕儀式,謝韋爾內出席併發表了演講。

那段時間裏,上海一下子陷入“普希金熱”,所有文藝團體都在談論這位大師,而謝韋爾內正是這些活動的“第一提琴手”。有人在報紙上質疑普希金的私德,認為他為了女人(指岡察洛娃)爭風吃醋,導致在決鬥中被憲兵隊長丹特斯打死,謝韋爾內立即在《星期一》雜誌上予以回擊,指出所謂“決鬥”其實是沙皇策劃的陰謀,原因是普希金的作品反映下層人民的苦難,謳歌革命者的犧牲精神,令統治者如芒在背。這場論戰使謝韋爾內成為公眾人物,“赫拉姆”協會乾脆把2月17日命名為“謝韋爾內日”,這是駐滬俄國文藝社團首次用某人的名字來命名某一天。正是在這一天,上海劇院上演了改編自謝韋爾內作品的抒情短劇《普希金的保姆》,主角是在上海紅極一時的白俄演員維拉·帕諾娃,由於道具、服裝和劇情都十分到位,演出獲得了巨大的成功。

這一年,上海《話語》出版社出版了謝韋爾內的中篇小説《斜視的聖母瑪麗亞》,這是關於普希金和愛妻岡察洛娃的小説。作家維列薩耶夫解釋,岡察洛娃從小有一點斜視的習慣,所以普希金充滿愛意地稱她是“斜視的聖母瑪麗亞”。

謝韋爾內在上海熱情傳播普希金作品,受到了廣泛認可,蘇聯文學家尼古拉·康斯坦丁諾維奇·列裏赫院士後來在與他的通信中寫道:“你是如此仔細、熱切地描述了普希金……這需要真正的天賦,才能讓你刻畫的人物形象在中國讀者心目中變得完美。”

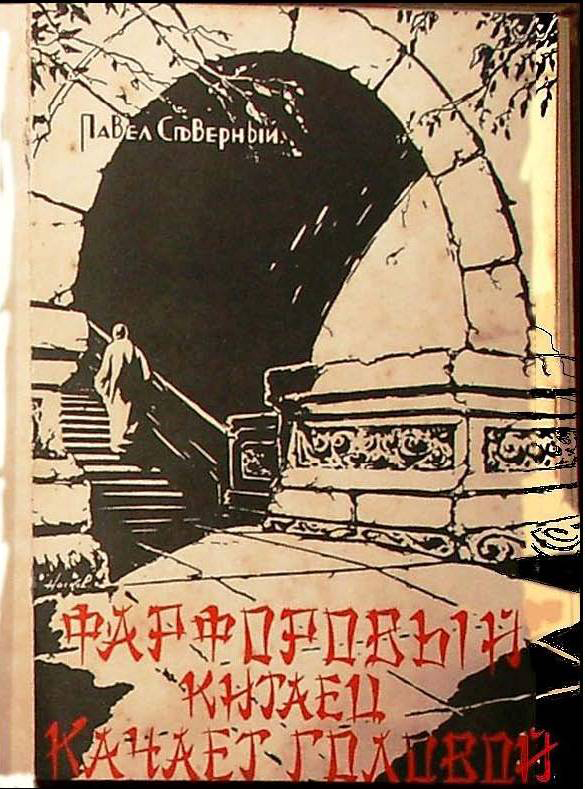

謝韋爾內1937年出版的中篇小説《中國瓷匠在搖頭》封面

四、中國藝術界的“摯友”

謝韋爾內不僅積極把普希金乃至俄國文學介紹給中國人,也渴望了解和傳播中國文化。1937年,上海《話語》出版社推出了謝韋爾內的中篇小説《中國瓷匠在搖頭》,這是一部帶有神話色彩的小説,反映了中國傳統社會在革命思潮衝擊下的變遷。1938年,謝韋爾內發表長篇小説《女人》,講述一位中國女性追尋幸福的故事。

謝韋爾內與當時中國的許多文化名人交往頻繁,一方面他想更多了解中國社會的狀況,另一方面中國知識分子也想通過他了解西方社會,特別是俄國革命的情況。在謝韋爾內所交往的人中,魯迅可能是最親密的一位,作為中國現代文學的奠基人,魯迅的創作卻深受俄國文學影響,從他的諷刺藝術、刻畫小人物的手法和探尋人道主義的作品中,可以看到果戈理、契訶夫和托爾斯泰的影子,魯迅在《摩羅詩力説》中重點介紹了俄國詩人普希金,稱他為“壓迫之下的愛國詩人”,“剛健不撓,抱誠守真,不取媚于群,以隨順舊俗”。出於對普希金的共同敬仰,魯迅與謝韋爾內交往頗深,用謝韋爾內之子阿爾謝尼的話説,父親與魯迅經常促膝長談,討論各種時事,“形成一種不可褻瀆的友誼”。除了魯迅,謝韋爾內與京劇大師梅蘭芳也是好朋友。梅蘭芳在上海法租界有宅院,與謝韋爾內的住宅相距不遠,這為他們的交流提供了便利。

另外,謝韋爾內還與上海著名畫家林風眠保持了多年友誼。他們都出生於1900年,林風眠于1918年前往法國勤工儉學,在巴黎美術學院和各大博物館研習美術,在藝術上具有很深的造詣,為中西文化的融合作出了較大貢獻。他與謝韋爾內的交往稱得上“各取所長”,兩人的友誼不僅在日常生活中留下深深印跡,也對各自的創作有著較大影響。

謝韋爾內在上海的30年間出版了18部小説和文集

五、思想轉變,葉落歸根

比創作更活躍的是謝韋爾內的思想。隨著時間的推移,他逐漸理解了俄國人民為什麼會選擇蘇維埃政權,為什麼有成千上萬的人願意為革命犧牲生命。這位昔日的白衛軍官、曾發誓為父親復仇的人逐漸變得“親蘇”了。隨著年歲的增長,謝韋爾內患上了強烈的“思鄉病”,但妻子塔瑪拉擔心他曾擔任白衛軍官的經歷會是難以抹去的歷史污點。

謝韋爾內一家的兩個命運轉捩點分別出現在1945年蘇聯偉大衛國戰爭勝利結束和1949年新中國誕生之後。從1945年起,謝韋爾內先是嘗試恢復蘇聯國民身份,接著申請加入“上海蘇聯公民協會”,沒想到很快得到滿足。1948年,蘇聯駐上海商務代表處邀請謝韋爾內當顧問,接著為上海的蘇聯報紙《新生活》當編輯。1954年夏,經過深思熟慮後,謝韋爾內和家人決定接受蘇聯政府頒發的回國許可證,離開上海。

謝韋爾內一家回到了南烏拉爾,定居在奧倫堡。他希望繼續拿起筆來寫作,但又顧慮自己的白衛軍歷史,於是給蘇共中央政治局委員、蘇聯部長會議第一副主席、外交部長莫洛托夫寫信,試探能否發表作品。讓他吃驚的是,莫洛托夫很快作出回應,兩周後,奧倫堡市政府安排謝韋爾內進入當地一家出版社擔任編輯,為他的寫作提供便利。

多年後,謝韋爾內一家搬到波多利斯克,離莫斯科更近了。回國後,他創作了童話《從科西瓦河來的老熊》,出版了自己的舊作《烏拉爾的老故事》,並加入了蘇聯作家協會。最讓謝韋爾內欣慰的是,1981年,他早年創作的小説《冰笑》在蘇聯出版,這畢竟是一部描述白衛軍悲劇的作品,此後不久,謝韋爾內于12月12日去世。

謝韋爾內兒子阿爾謝尼介紹父親的作品