原標題:光陰的故事,徐匯藝術館以百年圖畫雕刻上海時光

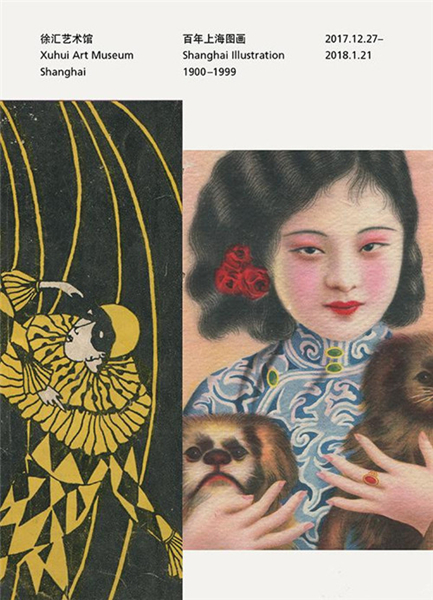

圖説:展覽海報 網絡圖

在圖像中穿越上海百年,用小物件感知大上海。“百年上海圖畫展”本月正在徐匯藝術館展出。展覽通過近百位繪畫者的近200件作品及實物呈現20世紀上海插畫藝術的圖像簡史。其中涵蓋了劉海粟、豐子愷、程十發、張樂平、陳逸飛以及魯迅、張愛玲等文藝界名家作品。

以百年圖像鉤沉

在一樓展廳內,1900年至1999年百年上海足跡被濃縮在100幅畫作中,一年分別對應一張。這些圖畫或來自報刊雜誌內頁、文學書籍封面、兒童讀物配圖、科學繪畫圖例以及節目冊設計圖,展現出上世紀二三十年代西風東漸對上海的影響、國貨運動下滬上商界反應、戰時鮮明的紅色印跡、新中國的工業騰飛以及改革開放掀起的流行風尚等百年圖景。

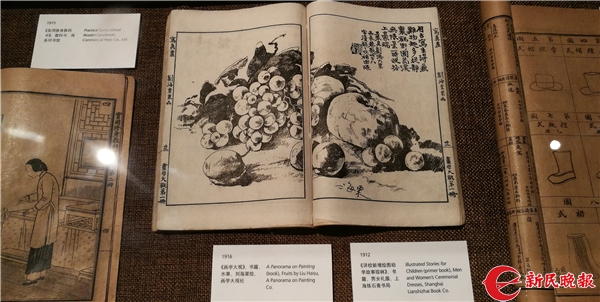

圖説:劉海粟為《畫學大觀》繪製的水果圖 新民晚報記者 肖茜穎 攝

作者不乏畫壇大師。劉海粟曾為《畫學大觀》繪製水果圖、程十發為傣族詩歌貢獻了率真的筆墨、豐子愷賦予兒童讀物《字字通》活潑靈動的氣質、張樂平參與《婚姻法圖解通俗本》創作……

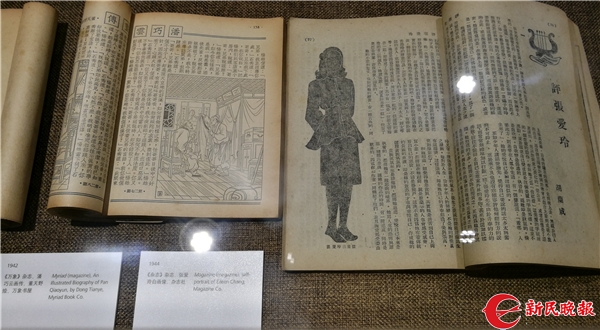

值得一提的是,文學名家也來跨界。有著深厚藝術修養的魯迅親自在著作《墳1907-1925》的扉頁上畫下了自己鍾愛的動物貓頭鷹。張愛玲同樣是一位插畫高手,早在中學時代她就在《大美晚報》上發表了漫畫,並因此拿到了人生中的第一筆稿費。玻璃展櫃內,在《雜誌》中胡蘭成的《評張愛玲》一文旁,便搭配了張愛玲繪就的自畫像,頗具看點。

圖説:胡蘭成的《評張愛玲》一文旁,搭配了張愛玲繪就的自畫像 新民晚報記者 肖茜穎 攝

與徐匯藝術館共同合作該展的姜慶共指出,圖畫是繪畫或插畫的俗稱。在上海開埠之後的傳統印刷至新媒體時代的百年曆程中,插畫多變的個人化表現形式帶給城市文化及個人記憶的回顧是極為豐富的,圖像檔案將給城市文化研究帶來新的觀察視角。“百年來居然有那麼多出生在上海或者學習生活在上海的名人投身插畫創作,但是我們對於上海本土插畫歷史的研究還不夠。我想借這個展梳理一下。”平面設計出身的他強調。

圖説:陳逸飛繪製的電影《青春》海報 新民晚報記者 肖茜穎 攝

用生活物件回味

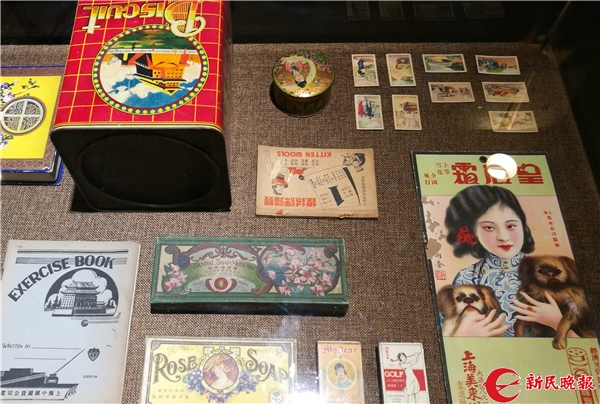

如果説一樓用圖畫百年史講述上海故事略顯小眾,那麼二樓那些日常的生活物件則讓觀者倍感親切。姜慶共解釋,老物件仍是圖畫主題的延續,因為在商品經濟時代,插畫已在紙質之外找到了更多元的載體並不斷地點亮上海人民的日常。

圖説:展出的日常的生活物件 新民晚報記者 肖茜穎 攝

嫦娥牌牙粉鐵皮盒、百雀羚面霜盒、冠生園餅乾箱、越劇《梁祝》黑膠唱片包裝、磁帶、搪瓷罐、黑貓警長卡通手絹、火花、積木拼版等近百件展品都會觸發上世紀出生者的集體回憶。老物件主要來自姜慶共從2009年起的收藏,個別展品則取自於他的日常生活。一組家庭老照片記錄了他幸福的童年時光:小姜端著玩具槍一臉嚴肅,兩位妹妹坐在家門口前的小推車內好奇地張望,母親拿起父親的手風琴凹造型。57歲的他感嘆年華似水,卻也想借此提醒所有人,生活中最尋常的物件都可以成為上海歷史的載體。

圖説:展出的日常的生活物件 新民晚報記者 肖茜穎 攝

習慣於用視覺方式思考的他對於展品介紹極其精簡,甚至不做任何説明,因為他不想誤導觀眾,更不想局限他人的思路。“大家可以帶著輕鬆的心情來逛一逛,如果對於某些東西産生興趣,再回去查資料,這是最好的學習方式。”

【記者手記】小物件大上海,小人物大情懷

姜慶共曾在豆瓣上為一段關於上海話題的文字起了一個標題“小物件,大上海”,這或許是他連續四年來和徐匯藝術館合作上海主題展的思路歸納:以小見大。

圖説:戴敦邦繪製《梁祝》唱片包裝 新民晚報記者 肖茜穎 攝

從前三年以“上海籃子”“上海屋裏廂”“上海字記”辦展,到第四年的“上海圖畫”,他觀察和展現上海的角度總有點與眾不同。“就拿這次展出來説,單個日常物件或許很不起眼,但是經過梳理後,它們能串聯並延展成一段歷史,非常奇妙。”

他説自己並非搞專業研究的人士,但是作為一名上海爺叔必須為本地文化做點什麼,而且只有老老實實,從點點滴滴開始。所以,年近花甲的他愈發“不安分”,走街串巷、採訪當事人、成立上海風景工作室,為自己更為所有人尋找不一樣的上海圖景。而在尋找過程中,他愈發感受到,那些深沉、恒久的東西,往往都在波瀾不驚的平凡生活裏。