原標題:“中華現代學術名著叢書”120年紀念版200種今首次整體亮相上海書展 集結現代學術成果 傳承中國百年學脈

製圖:李潔

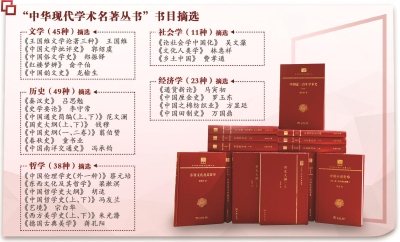

時間跨度長達百年、集結一流中國學人隊伍、200種涵蓋人文社科領域的著作、厚重典雅的磚紅色布面精裝……15日開幕的2018上海書展現場上,商務印書館出版的“中華現代學術名著叢書”120年紀念版200種首次整體亮相,蔚為壯觀。

上自晚清,下至上世紀80年代末,100多年來中國本土的現代學術與古代學術區別何在?積澱了哪些原創成果和思想積累?作為目前國內規模宏大、體系完整的大型現代學術原創經典,這套叢書系統整理了現代中國學術演進和成果,通過收納各學科學派名家名作,全面整理中華現代學術成果,深入探尋現代中國的百年學脈,為各領域研究者提供基礎性的經典範本。

北京師範大學歷史學院教授蔣重躍認為,這套叢書體現了中國現代學術科學的精神——重證據、研究事物的內在結構以及從量變到質變的過程和界限,體現了中西文化融合匯流、懷抱“天下”的情懷,是基於中國傳統文化的新發展,展現了中華現代學術整體最高成就,也為中華文化走出去提供了能體現中國智慧、中國精神的學術成果。

並非簡單的舊書重刊,而是精選、精編、精校

“中華現代學術名著叢書”是由商務印書館組織承擔的標誌性出版工程,自2009年至今已累計出版200種,收入了上自晚清下至20世紀80年代末中華原創學術名著,以人文社會科學為主兼及其他,涵蓋文、史、哲、法、政、經、社會學、教育學、地理學、心理學等眾多學科,意在辨章學術,考鏡源流,呈現中華學術之演進脈絡。

值得一提的是,這套叢書出版並非簡單的舊書重刊,而是遵循 “學術史的眼光”和“經典化的策略”,對入選書目進行嚴格把關,推出經過精選、精編、精校的優秀範本,具有文化積累意義和學術傳承價值。中國社會科學院學部委員陳祖武曾説:“有句話叫‘基礎不牢,地動山搖’,我們中華學術如果沒有‘中華現代學術名著叢書’來奠基,就沒有深厚的根底。”

比如,叢書中收錄了大量開山之作、扛鼎之著,既有第一次使用現代語言學理論來研究中國語法的《馬氏文通》,也有被視為中國哲學史學科成立標誌的 《中國哲學史大綱》,章太炎《國故論衡》、錢鍾書《談藝錄》、錢穆《國史大綱》、《王國維文學論著三種》等無不在各領域熠熠生輝。叢書還再版了吳文藻《論社會學中國化》、唐慶增《中國經濟思想史》、張東蓀《認識論》、方顯廷《中國之棉紡織業》、萬國鼎《中國田制史》等經典學術著作。

為幫助讀者充分了解這些學術名著的作者的治學思路與著作學術價值,每本書配有名學者撰寫的學術年表與評介文章。

“除了學界耳熟能詳的大咖名作,這套叢書的別出心裁之處還在於以原貌呈現收錄了多部中國學人用英文寫就的學術著作,凸顯了這批知識分子的多元文化背景和超高學養。”華東師範大學中文系教授陳子善昨天接受採訪時告訴記者,從叢書的分類選品中能看出,編輯團隊不斷拓展思路,將聚光燈投向名家經典的同時,也不忘挖掘以往被忽視的所謂“冷門”學術著作。

比如,出生於1910年的瞿同祖,曾任雲南大學歷史系教授,1945年赴美國後任哥倫比亞大學、哈佛大學研究員,後回國,1985年又以高級學者名義訪問芝加哥大學、華盛頓大學,以流利的英文向海外同仁闡述儒家思想與中國法律發展的關係。叢書中收入了他用英文寫作的《中國法律與中國社會》,依據大量個案和判例,分析了中國古代法律的實施情況及其對人民生活的影響,是相關學科研究的重要參考書。方顯廷的英文著作《中國之棉紡織業》、郭秉文的英文著作《中國教育制度沿革史》等也收入叢書,顯示了一代學人的治學水準和雙語水準。

為當下思考提供歷史坐標,“惟願無論多少年,皆能傲立書架”

對於“中華現代學術名著叢書”,學界有個評價——讀其中一本書便能領略一位學者、一門學科,乃至一個時代。中國人民大學哲學系教授何建明以“創新的起點”來闡釋叢書出版的意義,“叢書體現了中國本土百多年來的學術積累、文明思想,彰顯了現代學術精神不僅與中國古代學術成就輝映,對未來中華學術發展的趨勢與途徑也有重要參考意義。總結過去一百年中華文化經典之作,就是我們未來創新的基礎和起點。”

當過去百年間有關學術傳統的創新與突破,以另一種“經典”的方式被甄選整理,恰恰體現了學術與思想的進步傳承。以中國最早産生國際影響的經濟學家之一劉大鈞為例,出生於 1891年的劉大鈞,20歲就赴美留學密西根大學,師從亞丹斯及戴勒攻讀經濟學與統計學,被選為美國大學高才生學會會員,1916年回國後任清華大學教授。他在中國經濟學發展史上,是繼嚴復後的又一里程碑式人物,開創了中國經濟學發展的多個第一,是西方經濟學中國化和中國經濟研究國際化的開拓者。叢書中收入了劉大鈞工業化研究系列的承前啟後之作《上海工業化研究》,這也是1930年代中國經濟學界的代表作之一。“如今,中國工業化和城市化進入嶄新階段,回顧研究這部著作,為當下提供了中國工業化和城市化起步階段的一幅全景圖,也為我們今天的思考提供了歷史的坐標。”蔣重躍説。

中國政治社會100多年的現代化進程,與中國現代學術100多年的探索相同步。中國社會科學院原副院長汝信説:“已經出版的中華現代學術名著叢書堪稱學術文化精粹,是中國在哲學社會科學方面的一個縮影,是階段性總結。叢書中許多著作都在討論如何認識傳統中國、如何建構現代社會的問題,反映了當時的中國知識分子如何回應文化、政治、經濟、社會等方面的重大挑戰。”

此外,叢書選取了部分“一帶一路”相關研究的經典之作,如向達《唐代長安與西域文明》,黃文弼《西域史地考古論集》,顧頡剛、史念海《中國疆域沿革史》等,這些著作都是學術本土化之後的經典,具有深遠的傳播價值,為當下人們所關注的問題提供了前人的研究成果與思想資源。

讓中華優秀思想和文化走出去,為世界貢獻中國智慧

“數百年舊家無非積德,第一件好事還是讀書。走過100多年的商務印書館一直與中華現代學術相伴而行,出版了大批帶有鮮明原創色彩並富於學術建樹的經典著作。”商務印書館副總編輯陳小文介紹,“中華現代學術名著叢書”將繼續開展第三批的編輯整理工作,最終預計出到400種圖書。

這套叢書從策劃時就確立了中華學術“走出去”戰略,通過與國外出版機構合作,出版外文版及數字版並全球發行。瞿同祖《中國法律與中國社會》、鄧雲特《中國救荒史》、雷海宗《中國文化與中國的兵》等三種圖書與荷蘭威科集團、劍橋大學出版社簽署了版權輸出協議。

“一批優質學術經典的整理出版和對外傳播,向世界分享著中國學界的歷史榮光,昭示了中華學術與世界學術于品質和品位上皆可等量齊觀。”在北京師範大學郭英德教授看來,這套叢書“走出去”有助於更好地提升我國在世界上的學術話語權,擴大中華文化的國際影響力,為人類文明、思想和文化的多元化發展貢獻來自中國的智慧。

專家觀點

展現中華現代學術整體最高成就

叢書體現了中國現代學術科學的精神——重證據、研究事物的內在結構以及從量變到質變的過程和界限,體現了中西文化融合匯流、懷抱 “天下”的情懷,是基於中國傳統文化的新發展,展現了中華現代學術整體最高成就,也為中華文化走出去提供了能體現中國智慧、中國精神的學術成果

是我們未來創新的基礎和起點

叢書體現了中國本土百多年來的學術積累、文明思想,彰顯了現代學術精神不僅與中國古代學術成就輝映,對未來中華學術發展的趨勢與途徑也有重要參考意義。總結過去一百年中華文化經典之作,就是我們未來創新的基礎和起點

提升我國在世界上的學術話語權

一批優質學術經典的整理出版和對外傳播,向世界分享著中國學界的歷史榮光。這套叢書 “走出去”有助於更好地提升我國在世界上的學術話語權,擴大中華文化的國際影響力,為人類文明、思想和文化的多元化發展貢獻來自中國的智慧