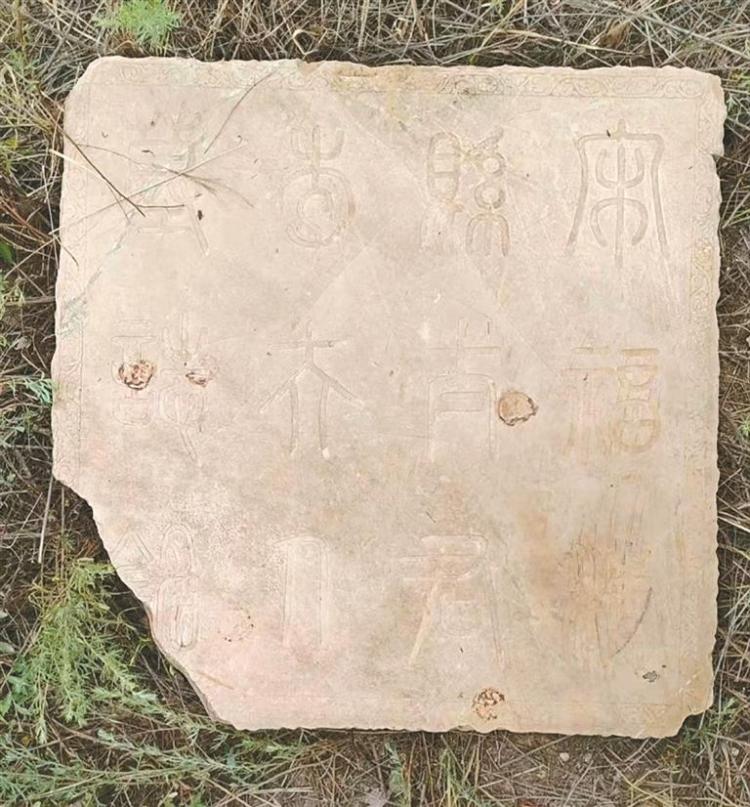

普查隊員發現的李氏夫人墓誌蓋 受訪單位供圖

陜西第四次全國文物普查(以下簡稱“四普”)中,榆林市普查隊在復查一處遺址時,發現一塊北宋李氏夫人墓誌蓋,和早年入藏于府谷縣文物保護管理所的墓誌文是一合,墓誌的“團圓”無意間揭開了戲曲中巾幗英雄“佘太君”原型的家族史。

“李夫人”或為“佘太君”原型之一

榆林“四普”第六隊隊長趙世偉告訴記者,當日該隊原本打算要復查的是一處墓葬,村民隨口提到村子的墻面上有一塊“老石頭”,寫著“宋福清縣太君李夫人墓誌銘”,他敏銳地感覺到這位李氏夫人與早年入藏府谷縣文物保護管理所的另一件墓誌銘有關聯。經比對石質、字體風格及文字內容,確認發現的這塊墓誌蓋跟府谷縣文物保護管理所內早年保存的這塊墓誌文是一合。

李夫人是誰?據介紹,歷史上真實的楊家將以麟州為根基,同府州折家將一樣,都是北宋的軍功家族,共同承擔著抵禦遼和西夏入侵的責任。兩大家族的地理位置相近,除了軍事合作外聯姻也很正常。古典文學中的“佘太君”是巾幗英雄的代表,陜北口音“佘”和“折”同音。相關學者認為,千年傳唱中“折太君”極有可能是“佘太君”。折家將從京師娶回了李氏夫人,被封為“福清郡太君”。

折家將的折氏整個家族歷經北宋300年,以忠勇報國、保家衛國著稱。該家族從唐末五代興起,世襲府州知州,成為北宋西北邊陲的重要屏障。根據洛川民俗博物館原館長段雙印研究員新出版《宋金陜北史稽考》,府州折氏是鮮卑族的一支,八世紀時,折倔氏一支遷至雲中,後遷至麟府地區,並逐漸與當地党項族融合。折倔氏在唐太宗貞觀時期被賜姓折氏,開始在府州崛起。

“佘太君”或為優秀“軍嫂”的統稱

早年入藏的墓誌文顯示,李夫人是北宋京師開封人,13歲嫁給名將折家將之一的折惟忠為妾,生繼宣、繼閔、繼祖3子。墓誌文尤其提到折惟忠的母親梁氏簡樸嚴謹,去世後的封號為河南郡梁國太夫人。後來,折惟忠臥病在床,欲遣李夫人出嫁。其父聞訊從京城趕來,李夫人執意留侍病夫。其父勸道:“我和你母親老了,你弟尚幼,家中恐難以為繼,需要你回來。”折惟忠遂備厚禮送李夫人父女回家。多年後直到季子折繼祖感念生母李氏“自隨父歸,音塵杜絕”,派族侄持書信迎母歸宗,其孝行感動朝野,仁宗皇帝特封李氏為“福清郡太君”,傳為佳話。

專家表示,李氏夫人的墓誌蓋和府谷文館所原保存的墓誌文共同反映了北宋時期的喪葬習俗,還佐證了一些重要歷史事件。墓誌文中提到的李氏夫人的丈夫折惟忠,3個兒子、多個孫子和重孫,在宋史中都有記錄,特別是兒媳慕容氏還在皇帝面前為家族爭取過爵位。有學者研究認為“慕容氏”家族有可能是古典文學形象“穆桂英”創作的原型,而“佘太君”可能依據陜北府州“折家將”和麟州“楊家將”為原型創作而來。

延安大學博士高建國則對“折氏男性婚配”情況進行了統計,目前有文物佐證的30位折家媳婦中,有朝廷誥命的就有24位。也有學者指出“折太君”通常也是對折家女性長輩的尊稱,她們是軍功家庭中的優秀“軍嫂”。

記者了解到,除了李氏夫人的墓誌石之外,屬於折家將家族的文物,在府谷縣文管所還保存有包括折惟正、折克柔等墓誌銘,若干殘志如“折禦卿墓誌銘”殘碑、“折惟信墓誌銘”殘碑、“折可大墓誌銘”殘碑、“折可復夫婦墓誌”和“折繼新、折繼全墓誌”陶磚和2篇墓誌銘文“唐刺史折嗣倫碑”和“折可適墓誌銘”。此外,在西安碑林博物館內保存的“折繼閔神道碑”和“折克行神道碑”也源自府州折氏家族。(西安報業全媒體記者 張瀟)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。