兩岸觀察|Observe

臺青:看見新時代中國的生態文明建設之美

| 編輯: 馬曉葉 | 時間: 2024-01-12 15:41:26 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

我叫陳怡蓁,來自台灣澎湖。2016年至今,我在大陸求學的這幾年裏,有幸看見了新時代中國的種種美好。其中,人們對於生態文明建設的不懈追求和努力奮鬥讓我倍受感動。

我在內蒙古目睹了遼闊無際、綠意盎然的大草原(作者供圖)

2022年9月,作為第十九屆臺胞青年千人夏令營內蒙古(東線)分營的成員,我首次來到內蒙古,心中充滿了新奇、興奮和震撼之情。一方面由於我從小生長在南方沿海地區,這次有機會親眼目睹遼闊無際、綠意盎然的大草原,不由得備感興奮;另一方面則是在了解了內蒙古生態保護政策及具體舉措之後,我的讚嘆發自肺腑。據介紹,長期以來,內蒙古以綠色發展、保護環境為方針,在構築國家生態安全的重要任務中扮演著不可或缺的角色。習近平總書記更是將內蒙古視為祖國的“萬里綠色長城”。當我行走在內蒙古大地,親眼看見了額爾古納濕地的水草豐美、地綠天藍,各種珍稀動植物棲居於此,見證了大興安嶺停伐紀念基地的“最後一棵樹”和一碧萬頃的原始森林,欣賞了奧洛契莊園中由農作物種植形成的“太極圖”,我不由得為這些美好發出由衷的讚嘆。內蒙古的一草一木、一景一物,令我真切地感受到山清水秀的背後,是人們尊重自然規律、珍視生態環境所收穫的獨一無二的美好。

2023年7月,我通過福建省“揚帆計劃”赴漳州市文化和旅遊局實習,參與了在華安縣高安鎮坪水村舉辦的“文旅發展大會暨四季全時▪親水文化季”,深刻體會到了當地尊重自然的高品質發展理念。坪水村近年來一直致力於美麗鄉村建設,在全村齊心協力對居住環境進行了根本性治理之後,極具特色的古村落得以完好保留。村民在維護鄉村風貌和自然環境的同時,通過發展多元文旅産業實現增收,促使環境保護與增收致富達成雙向平衡。坪水村先後獲得“全國鄉村旅遊重點村”、“國家森林鄉村”、“中國美麗休閒鄉村”等美譽。我深深感悟到,正是因為當地人深知良好的生態環境才是一切經濟社會發展的根基,善待環境就是善待自己,所以坪水村才會這樣的美好。

作者拍攝的大興安嶺停伐紀念基地(作者供圖)

在北京學習的這幾年,我見證了秋冬的天空從鉛灰色逐漸變為湛藍色,空氣品質不斷提升。我還發現,公路上愈來愈多的新能源汽車替代了燃油汽車成為大眾交通工具,“煤改電”工程建設改善了居民採暖設備“耗能”和造成環境污染的弊端,加大工業排污的監管力度促使更多企業有意識地自覺履行環境保護的社會責任。可以想見,在未來,保持良好的空氣品質必然是所有民眾堅守的共同目標,因為它不僅為人們的身體健康送上保障,更能成為凈化心靈的源泉和動力。

誠然,追求社會經濟持續發展,藉以實現人民對美好生活的嚮往是古往今來未曾改變的理想信念。但當我們回顧昔日、把握當下、展望未來之際,才能真摯地感悟到“人與自然和諧共生”才是促進國家與社會得以永續發展的不二法門。在新時代、新使命、新征程背景下的中國共産黨和中國人民,深刻認識到人與自然自始至終是命運共同體,深知“取之於自然、回饋于自然”的真理,他們正在為建設環境友好型社會、共創人類文明新形態而努力奮鬥著。

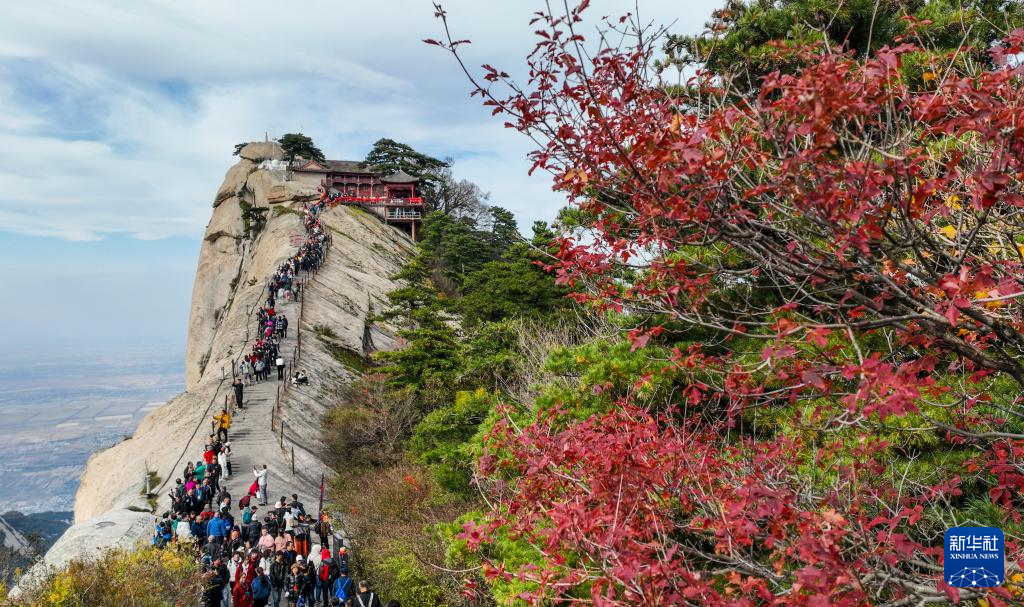

保持著原始本真的內蒙古大興安嶺森林生態系統(圖片來源:內蒙古日報)

回顧幾年來參與多項兩岸交流活動的經歷,我了解到大陸對於環境保護付出的努力和取得的成果,更由衷地感受到生態文明建設逐步成為人類文明發展的核心精神之一。習近平總書記強調:“生態興則文明興,生態衰則文明衰。”在新的一年裏,期望人類、社會、自然三者能夠以更加和諧的方式存續,而守護祖國大地的青山綠水則是兩岸同胞共同的義務與責任。攜手促成生態文明思想及實踐達到嶄新的高度,想必是在不久的將來可以預見的美好情景。(作者:陳怡蓁)