兩岸觀察|Observe

立秋後的銀杏樹與水果糖——臺胞在滇西的悼念與致敬

| 編輯: 何婧 | 時間: 2025-09-18 07:28:49 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

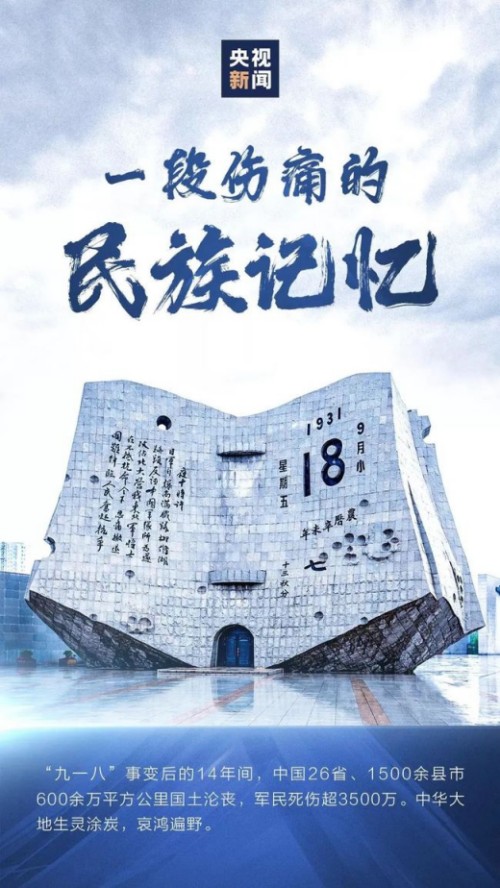

又到一年的九月十八日,舉國同殤的日子。1931年9月18日,日本發動了九一八事變,這是日本帝國主義侵華的開端,是中國抗日戰爭的起點,也標誌著世界反法西斯戰爭的起點。在這個特別的日子裏,我又回想起了不久前去滇西悼念抗戰先烈的那段刻骨銘心的經歷。

立秋之後的滇西,有點涼,風收攏了夏的鋒芒。天光薄,雲低得仿佛要貼住屋檐,高黎貢山在晨霧裏把輪廓遞給每一個抬頭的人。秋日裏,我抵達雲南騰衝,開啟了對滇西抗戰先烈的悼念與致敬之旅。

1941年12月,太平洋戰爭爆發,日軍短時間內席捲東南亞,並將矛頭直指緬甸,企圖從陸上封鎖中國戰場的西南後方——雲南,進一步孤立中國。為保衛滇緬公路這條抗戰“生命線”,同時對英軍盟友予以支持,1942年3月,十萬中國遠征軍從雲南畹町走出國門,入緬對日作戰,掀開了我國抗戰史上悲壯的一頁。遠征軍官兵們來自祖國各地,入伍時大多不到30歲。他們殲滅了約4.7萬日軍,收復了滇西8萬多平方公里的國土。

雲南騰衝國殤墓園小團坡上矗立的遠征軍墓碑。新華網記者 肇蕾 攝

國殤墓園的門額沉靜,石刻的筆力把時間按在正中。天空灰得像哭過,雨聲很大,仿佛整個天空都在為這些英烈哀悼。國殤墓園位於雲南省騰衝市騰越鎮,1945年7月7日建成開放,是為紀念中國遠征軍第二十集團軍騰衝收復戰陣亡將士而建的紀念陵園。1942年,滇緬公路被切斷,滇西成了抗戰最前線。1944年,中國遠征軍發起反攻,用“一寸山河一寸血”的犧牲收復了騰衝。

立秋後的銀杏樹早早顯出一圈淡黃,像信紙邊緣被指腹來回摩挲後的微卷。走進國殤墓園,那鐫刻著10萬多個遠征軍將士名字的名錄墻,震撼人心。每一個名字背後,都是一位熱血青年為了國家和民族,義無反顧投身抗戰的英勇身影。立在國殤墓園中山丘上的一座座石碑,看似一道滇西宏偉的無形堡壘,保衛著我們的家園。碑列如陣,許多碑面已經模糊,仿佛只剩年月的刻痕,不見清晰的姓名。我站在一排墓碑前,忽然意識到,所謂“無名”,並不是沒有名字,而是把名字寫進了山河。

在墓園裏,還有一些在滇西反攻中作為盟軍與中國遠征軍一起作戰的美軍士兵的紀念碑。講解員講起那段並肩作戰的歲月説,滇西作戰中,中外將士曾在同一條補給線與生死線之間往返。我想,我們紀念先烈的真正意義或許正在於此:當我們抬頭看山與碑,不只是在回望一個國家的抗戰史,也是在傳承和弘揚偉大抗戰精神。

從騰衝前往保山市的龍陵縣,這裡的松山抗戰舊址是滇西抗戰主戰場之一。松山高踞于怒江峽谷西岸,因扼守滇緬公路咽喉被稱為“東方直布羅陀”。對於中國軍隊來説,必須先攻克松山,才能打通滇緬公路,打通運輸命脈,掌握反攻主動權。

山路在脊背上摩擦出曲折,立秋雨霽後的怒江一片青色,奔聲入谷。田畔被點燃的稻草垛像一堆堆守夜的火。導遊在車上輕輕叮囑:“去松山,記得帶點糖,孩子們喜歡甜的。”這句話像一根細小的刺,慢慢扎進心裏,那是因為在松山倒下的,有一群還未來得及長大的孩子。糖,是人間最樸素的溫柔。

到松山抗戰舊址時,我從背包裏摸出那包糖。它原本很輕,輕得像清晨的露水,可一到松山,它忽然變得很重,重得像被迫提前結束的課本、未點燃的生日蠟燭,和一次再也來不及的午後放學。水果糖包裝紙在掌心細碎作響,像久遠的點名簿被風翻過的頁角,也像是一封遲到八十年的家書。

中國遠征軍雕塑群,位於雲南省保山市龍陵縣松山戰役舊址。新華網記者 肇蕾 攝

我把這包遲來的糖輕輕放在娃娃兵方陣的雕像前,聽解説員講起被山雨洗過的陣地、被硝煙熏黑的工事,和未成年的孩子們被迫面對戰爭時的殘酷。胸口那股沉悶一直往上涌——悲憤、歉疚、難受,一層一層壓過來,莫名有點喘不上氣。我知道這包糖已換不回這些娃娃兵的青春,也換不回他們該有的頑皮與貪嘴,可在這一刻,它就像一枚小小的勳章,把“孩子”這個身份鄭重別回他們胸前。我站在這群娃娃兵的雕像前,這些親眼所見的震撼與巨大的悲痛,讓我似乎明白了這包糖的重量,它不只是一點甜,更是一場歷史見證中不容忘卻的記憶和敬意。它的重量,是把紀念從宏大敘事帶回人間體溫,是把抗戰勝利從盛大儀式寫回萬家燈火。

從前的我,只在翻閱歷史書時從紙面上了解抗戰,但這次滇西親眼所見的現實,我親身感受到的是一份共情的傷與疼。九一八事變,是國殤,是警鐘,更是激勵我們不斷前行的動力。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。抗戰勝利的美好在騰衝與龍陵並不抽象:如今滇緬公路的舊線已化為新路,車水馬龍,入夜,人間煙火連成星河。抗戰的勝利,讓日常回到人們之間,能相見,能安眠,能把“明天”當作理所當然。

我是一名台灣人,台灣同樣有著驚心動魄的抗日故事。紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年,不應只在某一側的岸上迴響,而應在兩岸同聲相應、同心相念——一起在國殤紀念碑前低頭,一起在松山風口肅立;一起把先烈的名字念得更穩,一起把孩子的笑聲留得更久。我作為中華民族的一分子,不僅是歷史的見證者,也是兩岸文化行走的書寫者。兩岸同胞同根同源、同文同種。願我們在共同記憶中彼此理解,在共同願景中彼此成全;願我們把抗戰勝利寫進日常,把和平寫進骨頭,把紀念寫進下一代的教育裏;願我們把“小我”串進“大家”;願我們把此化作當下的責任與擔當,兩岸同胞攜起手來同心同行、共建家園、共築中國夢。當海風與山風在同一片天空裏交會,我們就會聽見,那從歷史深處傳來的回答:山河無恙,人間皆安。(作者:謝雅卉)