兩岸觀察|Observe

我朋友圈裏的台灣同胞們這樣過大年

| 編輯: 何婧 | 時間: 2025-02-07 18:46:49 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

乙巳蛇年春節假期裏,我朋友圈裏的台灣同胞們用各種方式過大年。隔著螢幕,我感受到了他們滿滿的快樂和喜悅。

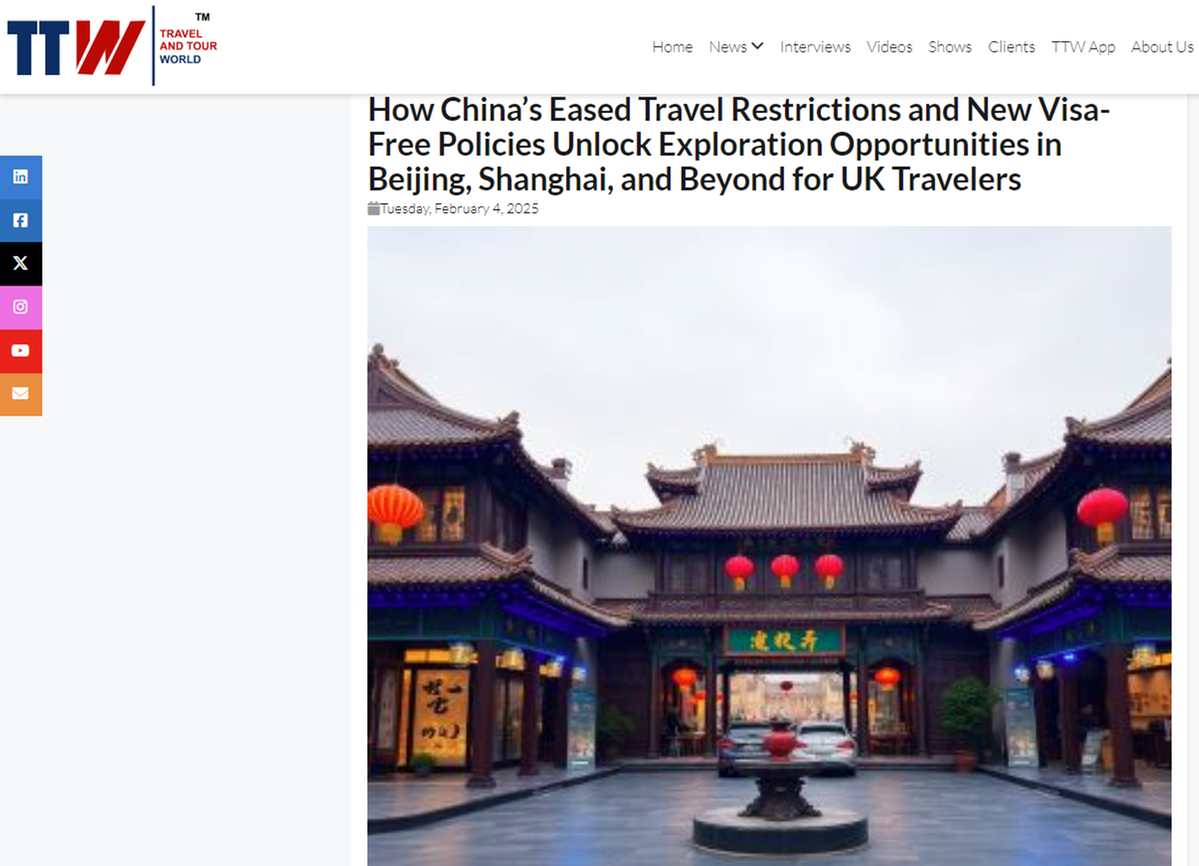

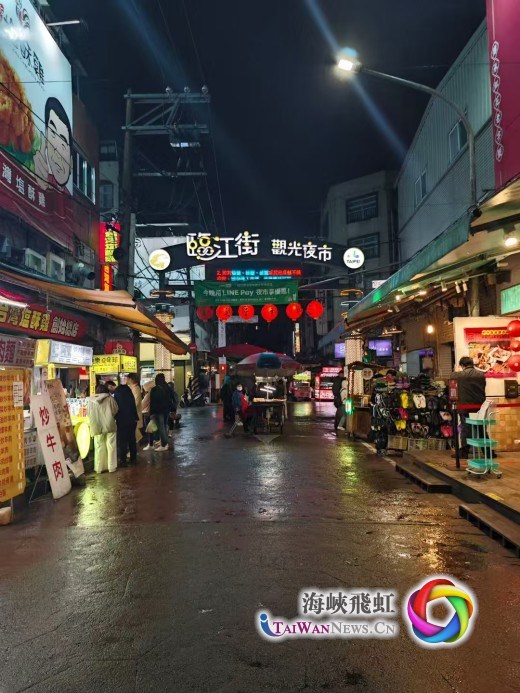

我的好朋友楊先生是一位室內設計師,他是台灣實踐大學空間設計係的高才生。1993年,他跟隨老師到北京工作,沒想到竟與一位北京姑娘結緣。現在,他們夫妻二人已經有了兩個可愛的孩子,一家人在北京落地生根,事業也發展得風生水起。春節前,楊先生一家回到台灣,用環臺旅遊的方式過了一個充實快樂的春節。隨著他曬出的行程,我看到了台北西門町紅樓、西門商業大樓、世貿中心長什麼樣子,感受到了台中有個性的餐廳酒吧、台南的安平樹屋、台南美術館、台北怡享酒店獨樹一幟的設計,隔著螢幕我似乎聞到了阿宗面線、幸福堂手抄珍珠、信義商圈和臨江街觀光夜市各種令人垂涎欲滴的美食的香味……看了這些分享照片和文字,我真想有朝一日能親自去到台灣看一看,真切地感受台灣的方方面面。我知道,有很多大陸同胞有著和我一樣的希冀和夢想。

我的朋友拍攝的臨江街觀光夜市

我的朋友拍攝的幸福堂手抄珍珠店圖片

有人回家,也有人從一個家到另一個家。今年春節,在上海復旦大學讀博士的台灣青年小蔡的父母和弟弟來上海過年。小蔡陪著家人逛了上海外灘、嘉定的州橋老街等地方,帶家人去南翔吃了小籠包。他説:“很難得可以和家人在上海過年,這真是一個難忘的春節體驗,可以讓台灣家人感受上海的魅力以及上海的歷史沉澱。以前都是父母帶著我出去玩,這次是我帶著父母旅遊,全家的行程都由我來安排,雖然很累,但是很開心。對於我們中國人來説,家人團圓在一起就是最有意義的。”

我的朋友拍攝的上海豫園燈會美景

新年觀影是許多人的愛好。今年春節檔電影市場迎來觀影熱潮。據統計,截至2月5日13時29分,2025年春節檔上映新片總票房(含點映及預售)突破100億元。在大陸從事兩岸貿易工作的盛先生今年在湖南省益陽市過年。盛先生在看了《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》《射雕英雄傳:俠之大者》等幾部春節檔電影后感慨道:“這幾部電影真的不錯,大陸電影的拍攝水準越來越高了,很值得去看看。”一直在從事兩岸文化交流工作的臺青羅先生專門撰文剖析了春節檔電影成功的原因。他表示,中國傳統神話與史詩敘事的深厚文化魅力深入人心,觀眾不僅享受了頂級的視聽盛宴,還感受到了中華文化的情感共鳴和民族自豪感。兩岸文化同根同源,哪吒、封神等題材本身就是中華文化的重要組成部分,台灣觀眾對此並不陌生,對這些題材有著強烈的認同感,因此比好萊塢電影更容易引起共鳴。

這個春節,我朋友圈裏的台灣同胞有從南方到北國哈爾濱感受冰雪魅力的,也有到國外旅遊的,還有過節的時候仍然和愛人一起經營著自己的咖啡館的……豐富多彩的過年方式都涵蓋了同一個豐富的文化內涵:團圓、快樂過大年,期待新的一年萬事如意。這是刻在中華民族骨子裏的文化基團,是所有中國人心中最溫暖的情愫,也是最特殊和獨有的情懷,是對共同的文化熱愛和堅守。(作者:左鎮)