兩岸觀察|Observe

從“大罷免”投票率看島內民意海嘯

| 編輯: 何婧 | 時間: 2025-07-29 18:05:47 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

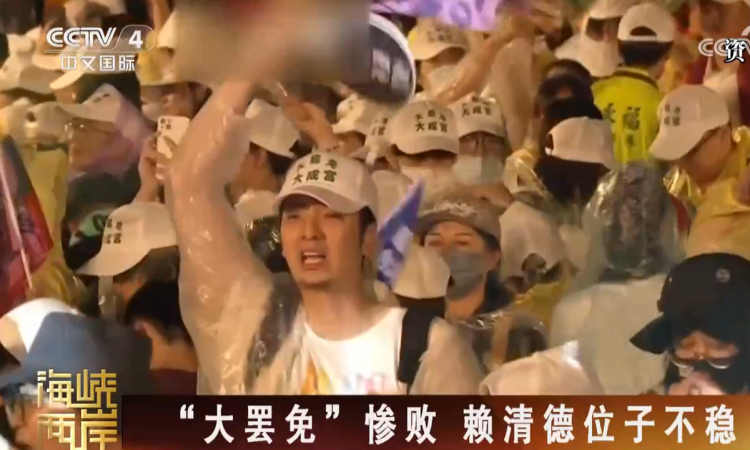

7月26日,台灣民意代表“大罷免”首輪投票結束,罷免案均未獲通過,國民黨完勝,守住全部24席。可以説這一結果狠狠扇了賴清德一記耳光。觀察和分析此次“大罷免”的投票率,更能體會到島內這場民意海嘯背後所蘊含的訴求。

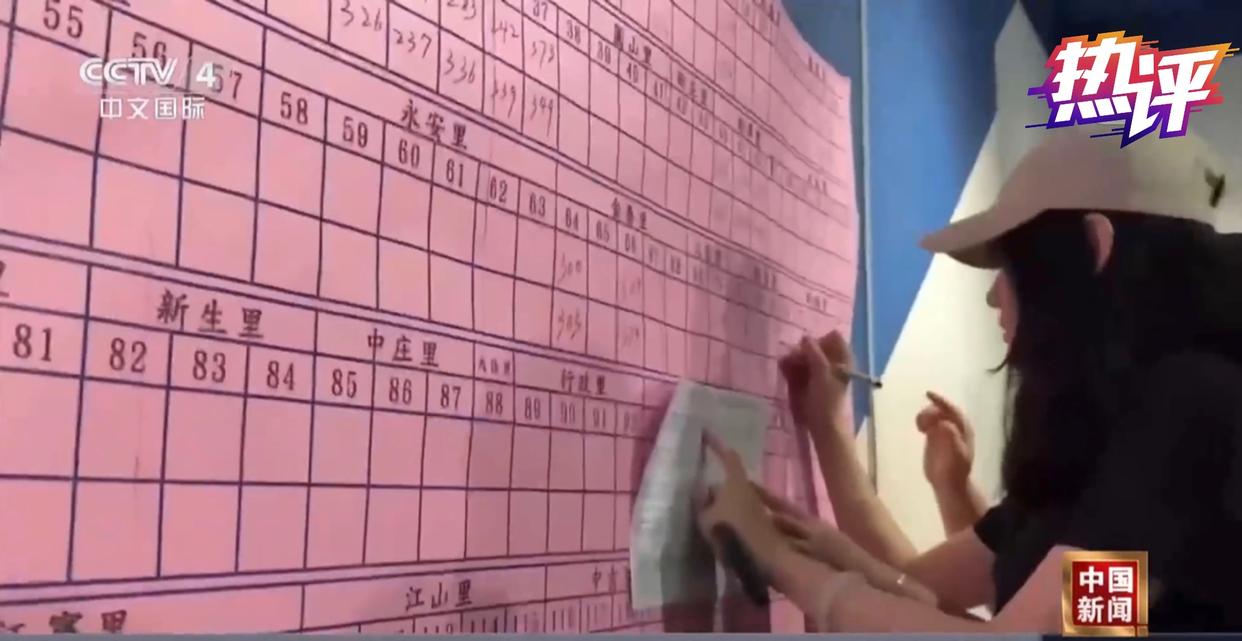

事實上,島內多數民眾對於台灣地區領導人選舉和“九合一”選舉之外的選舉投票興趣都不高,尤其是高度依賴仇恨值動員的罷免類投票,主要由各自政治勢力的鐵桿支持者參加,投票率一般僅在四成左右,罕見能超過五成,如台灣地區前民意代表蔡正元、林昶佐、黃國昌罷免案投票率均較低。今年年初基隆市長謝國梁罷免案投票率很難得達到51%左右。但從26日的“大罷免”投票數據來看,24個民意代表選區投票最高前三名分別為傅崐萁60.10%、徐巧芯59.98%、王鴻薇59.59%,最後三名分別為黃建賓49.62%、丁學忠49.87% 、廖先翔52.75%,平均投票率為55%。如此高的投票率意味著大量中間選民含怒出門投票,以此表達對賴清德及民進黨當局的強烈憤怒與不滿。

一方面,民進黨當局無力應對特朗普政府經濟勒索訛詐,難以處理島內經濟民生的棘手難題,台灣民眾不滿氛圍持續升溫。特朗普自今年年初上任以來,便持續對臺進行施壓。民進黨當局“倚美謀獨”,不僅完全不抵抗,甚至“要五毛給一塊”,先是助美迫使臺積電加大赴美投資,在面對美國高關稅威脅時,又忙不迭宣佈將擴大對美國市場開放、進一步加大對美國採購和投資,甚至配合美國暴力拉升匯率。這種“量台灣之物力,討美國之歡心”的一路滑跪“毀臺”“賣臺”做法對台灣經濟堪稱災難。島內中小企業主、勞工群體憂心忡忡,擔心高關稅將壓垮台灣産業。

另一方面,民進黨當局無心無意應對處理台灣中南部颱風災難,冷酷又冷血直接引發民意強力反彈,催高了“不同意罷免”票。近期台灣中南部遭遇強烈颱風災害,由於民進黨當局長期執政無能致使整個社會治理體系極為脆弱,不少地方連續停電好幾天。但當受災居民直接向賴清德陳情求助時,得到的居然是“靠自己”的冷漠回應,甚至還出現了八旬老人不得不自行爬屋頂修繕時導致跌倒不治身亡的慘劇。本應全力救災的民進黨當局持續強力推動“大罷免”。賴清德親自上陣,宣稱要“打掉雜質”,更有綠營政客公開叫囂“現在最重要就是‘大罷免’”“不投票就不是台灣人”。這種心中只有一黨一己之私、全無民眾切身訴求的自私冷血做派直接引爆基層民怨,導致部分選區如桃園市魯明哲、呂玉玲、邱若華等人的“大罷免”投票出現“不同意罷免”票高於當初當選民意代表得票數的罕見奇觀。而民進黨當局行政部門拒絕普發現金1萬元新台幣救災紓困,更惹怒了廣大民眾,以至於部分綠營支持者也不再“挺綠反藍”,甚至反戈一擊,導致部分選區“贊同罷免”票數遠低於綠營預期。

第三方面,在推動“大罷免”過程中,賴清德和民進黨當局大肆兜售“台獨”分裂謬論,大打所謂“抗中保臺”牌,大肆宣揚所謂“亡國感”,煽動兩岸對立對抗。但事實證明,此等拙劣伎倆早已被台灣民眾看破,希望兩岸和平相處才是台灣主流民意。《中國時報》發表評論文章指出,綠營偏激分子對兩岸正常交流的污名化、對臺海和平願景的扭曲化,流毒延燒超過十年。這股陰鬱的情緒、漫長的恐嚇,曾助力民進黨連續3次贏得大選。此次民進黨當局再度祭出“抗中保臺”的“神主牌”,但台灣民眾選擇用一張張反對票表達內心的憤怒與不滿。《旺報》社評也表示,26日的“大罷免”投票結果清楚地告訴民進黨當局,台灣民眾希望臺海平靜。賴清德當局要以“大罷免”所展現的民意為鑒,趕快檢討大陸政策,開放兩岸民間交流。

這次“大罷免”的投票結果無疑是台灣主流民意對賴清德上臺以來操弄兩岸對立、大打所謂“抗中保臺”牌、罔顧經濟民生、亂政害臺行為的全面否定。島內輿論認為,要和平、要發展、要交流、要合作,一直以來都是台灣社會的主流民意。賴清德當局應該認真傾聽台灣民眾心聲,回到發展經濟、照顧民生、兩岸關係和平發展的正軌上來。否則,迎接民進黨當局的將會是更大的民意海嘯。(作者:李牧野)