兩岸觀察|Observe

台灣知識分子以文化之力守護民族靈魂,對抗日本殖民統治

| 編輯: 馬曉葉 | 時間: 2025-11-06 17:05:19 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

1945年10月25日台灣光復,結束了長達五十年的日本殖民統治。日本在台灣殖民統治期間推行“皇民化運動”,企圖以日語取代漢語、以神道取代祖先信仰……面對日本殖民者的種種精神奴化,台灣社會並未沉默,而是開展了以教育、文學、語言、民俗等為陣地的文化抗日運動。這場不帶硝煙的抗爭以思想與文字守住了民族精神,構成了台灣抗日曆史中深沉且不應被遺忘的一頁。

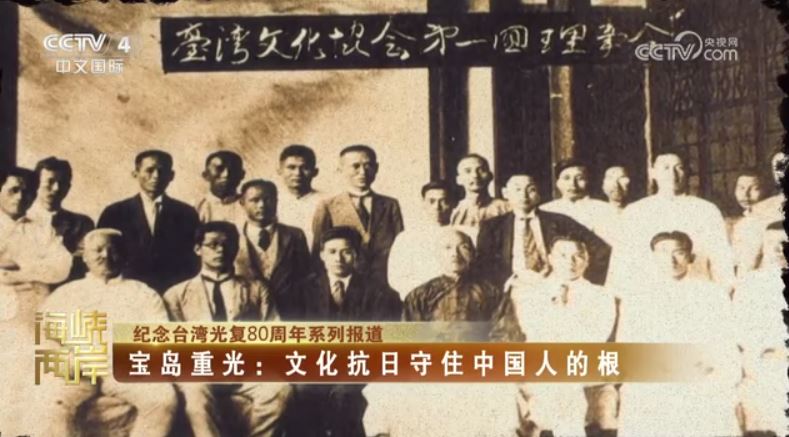

20世紀初,蔣渭水、林獻堂等人在台北發起成立“台灣文化協會”,有著醫學背景的蔣渭水不僅在醫院行醫救人,更通過講座、社團和報刊向民眾傳播中華文化與民族意識。他結合自身特點,以《臨床講義》為比喻,將台灣社會診斷為“知識營養不良症”。 這份“診斷書”犀利地指出,殖民教育是病因,而他所開出的“處方”包括普及教育、設立圖書館、推廣白話文等,則系統性地提出了以文化啟蒙對抗殖民同化的路徑。因此他多次在《台灣民報》發表社論強調民族歷史文化與文字文學。1924年他曾義正辭嚴地宣告:“台灣人明白地是中華民族”,這是“不論什麼人都不能否認的事實”同為“台灣文化協會”創始人之一林獻堂同樣以《台灣民報》作為協會對外宣傳的陣地。他通過主張讀中文報社、民族學術講座等活動做著持續抗爭。1926年,“台灣文化協會”舉辦的演講達數百場,這為20年代後期台灣社會運動走向大眾化奠定思想基礎。1930年,《台灣民報》易名為《台灣新民報》,仍以暗喻和象徵方式記錄殖民壓迫並表達對祖國的嚮往,廣受台灣民眾喜愛。

醫生兼小説家賴和、作家張我軍、作家楊逵等代表人物通過文學和藝術,喚起民眾對民族尊嚴的自覺。“台灣新文學之父”賴和在《南國哀歌》中寫道:“我們婦女竟是消遣品……舍此一身和他們拼了……也須為著子孫鬥爭”,控訴殖民者的暴行,同時,還以文字的方式呼籲台灣人不要甘於做日本奴僕。抗日農民運動、文化運動代表楊逵的短篇小説《模範村》描寫 “皇民化運動” 下殖民勢力和封建勢力相互勾結起來壓迫農民的血淚事實,以及留學歸來的知識分子號召百姓協力趕走日本人的故事。文藝理論家張我軍在《致台灣青年的一封信》中寫道:“我們並不是日本人!我們有我們固有的語言、歷史、風俗、文化;被人家征服,並不是被人家吸收;亡國奴的烙印,若再不想洗去,便永要做‘二等國民’!”

相關的事跡還有許多,例如連橫、林資修、許地山、鐘理和等台灣知識分子都以筆為劍對抗日本殖民統治,不僅解放人民思想更是幫助台灣民眾認識到“我們是誰”,即喚醒了台灣民眾的中華民族精神。這些教育、文學、言論的實踐,以思想與文字守住了民族精神,為台灣光復後的社會重建保存了連續而堅韌的文化火種。

今天,當我們紀念台灣光復80週年,回望那段被殖民的歷史,我們不僅需要紀念武裝鬥爭而英勇犧牲的戰士,還應銘記面對殖民者壓迫、封禁、嚴刑,仍然在社會中積極宣揚民族思想、中華文化、中國文學、先進理論的知識分子。他們以文化之力守護民族靈魂,塑造了中華民族不可分割的精神脈絡。歷史的意義在於傳承。台灣文化抗日的經驗提醒我們:唯有正視歷史,才能真正守護民族精神,續寫中華民族偉大復興的篇章。(作者:劉育宇)