原標題:仰望星空60年

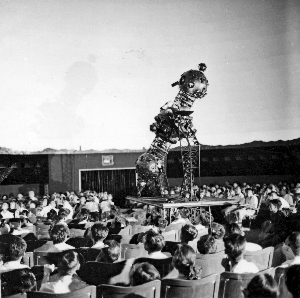

北京天文館的天象廳曾讓很多人對神秘星空無比嚮往。

北京天文館新老館融合一處,交相輝映。

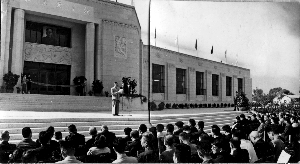

1957年9月29日,北京天文館開館。

1957年9月29日,北京天文館在西直門外開館迎客,2004年,天文館新館對公眾開放。今天,北京天文館迎來了60歲生日,甲子一輪迴,半個多世紀以來,北京天文館影響了一代代國人,這裡是科學家傳播科學、普及知識的地方,是民眾在鋼筋水泥城市中仰望星空、思考宇宙的地方。

起名選址>>>

從“假天”到天文 從天壇到西直門

1923年,德國蔡司廠製造出了世界上第一台天象儀,當時稱之為“假天儀”,隨後,第一座假天館也在德國建成,這是世界上第一座天文館。

我國科學家提倡建天文館歷史已久,上世紀三四十年代,科學家高魯、張鈺哲、陳遵媯等人都曾撰寫文章描述天象儀,意圖借此推動建設中國天文館事業。

天文學家李元在《我國第一座天文館的建造》一文中提到,由於天文館的設備昂貴和建築技術複雜兩個原因,致使20世紀中葉,亞洲僅日本的東京和大阪擁有兩座天文館。文中説,“1954年夏天,我國駐前民主德國使館向外貿部門反映,蔡司天象儀是一種科學普及教育儀器,德方對我國有貿易差額,建議購買天象儀作為外貿補償。”同年9月,中央文委決定籌建北京天文館,中科院決定從該院年度經費中調劑出200億元(即人民幣改革後的200萬元)用於籌建場館。自此,我國開始籌建亞洲大陸的第一座天文館。

參與了北京天文館籌建工作的趙世英介紹説,北京天文館在當時,是全世界唯一一家由國家出錢建設的天文館,而建設主要目的是為科學普及、啟發民智、破除迷信,“當時的社會,很多人的封建迷信思想很重,對科學和宇宙一無所知,而天文館的成立可以起到科學普及的作用。”

1955年,時任上海徐家匯觀象臺的負責人、天文學家陳遵媯被調派到北京,成為北京天文館的首任館長,參與籌建工作。

在天文館的命名方面,有一段小插曲。起初,全國科普協會的文件中都將這個即將建成的科普場館稱為“假天館”,與西方國家的稱呼一致,因為星空是人造的。

然而,館長陳遵媯認為,與國外單純放映天文電影的假天館和天象館不同,我國建立全新的科普機構,主要是為向人民群眾宣傳天文學的知識,除天象儀的天象表演外,還將舉辦展覽、科學講座,組織天文小組觀測,做簡單的研究課題,未來甚至要培養更多中級天文人才,因此,名稱應改為“天文館”。

在眾多質疑聲中,陳遵媯堅持立場,因為名稱就代表著發展方向。最終,在科學院副院長竺可楨的支持下,“北京天文館”的名字終於敲定。

名字確定了,還要選取位置。趙世英回憶説,1955年選址時,科學院的兩位副院長竺可楨和吳有訓,與陳遵媯一起,在北京多處考察。

陳遵媯在《籌建北京天文館往事》中回憶,天文館選址曾考慮在天壇內建館,但因會破壞古跡的完整性,遭到文物部門的反對。第二個備選地是鼓樓,但在此施工不現實,只好作罷。隨後,籌備組到北海考察,“看到後海那裏環境優美,十分安靜。但感覺太偏僻,交通不方便,大家都不太滿意。”

最終,地址選定在當時還是莊稼地和守墓小院的西直門外。陳遵媯認為,此地環境開闊,有發展前途,更重要的是毗鄰動物園,遊客到動物園後可以再到天文館參觀,“很多星座的名稱都是動物名字,可以加深印象。”陳遵媯想,建成後的圓頂天文館和不遠處的尖塔展覽館遙相呼應。

回憶講述>>>

當年門票一毛五 觀眾帶鋪蓋排隊

北京天文館是亞洲大陸第一座天文館,也是中華人民共和國成立後建立的第一座科學技術普及館。

1956年,20歲的趙世英來到還在籌建的北京天文館學習天文,一同來的青年人共有32位,都是給未來天文館發展做準備的。

趙世英記得,1956年的冬天,北京天氣很冷。11月的夜晚,大雪下到膝蓋深,陳遵媯給班裏的年輕人講天文學的基礎知識。那個年代,國內沒有天文學的教材,高校也僅有南京大學設立了天文係,想學習天文學知識很難。50多歲的陳遵媯,一句句翻譯當時蘇聯的天文學教材,帶著一群人在冰天雪地寒夜中一顆顆認星星。

趙世英至今記得,陳遵媯有次在上課時突然説,天文館是新中國的第一個科技館,這個事業怎麼幹,做館長的自己也沒什麼把握。“如果有志於這個事業,我們就一起探索;如果對此沒什麼興趣,你們可以另找出路,不耽誤你們,也不耽誤這個天文事業。”最終,20多個年輕人留了下來。

北京天文館及其附屬建築佔地約25000平方米,劃分為參觀區與服務區。據天文學家李元回憶,北京天文館的總體設計是根據工作項目、活動範圍和儀器設備,以及參考了一些外國天文館的情況而進行的。天象廳半球形銀幕的直徑定為23.5米,這是按照訂購的德國蔡司天象儀的要求確定的。天象廳內觀眾的座位定為600個。

北京天文館的基建工程于1955年10月開始動工,到1956年底,土建部分及圓頂結構部分已基本完成,而天文館最主要最複雜的天象廳部分是1957年5月完工的。

1957年9月29日,北京天文館開館的消息震動全國,中外600多人參加了開館典禮。

趙世英介紹説,天文館的總設計師是著名建築大師張開濟,館內傅科擺頂棚是知名畫家吳作人的手筆,而門口金燦燦的“北京天文館”幾個字則是時任科學院院長郭沫若題的。

當年“十一”國慶節正式對公眾開放後,每天都有幾千人慕名而來。“當時有人半夜就來排隊,帶著鋪蓋卷,就為了看看這個新天文館。”趙世英説,當時門票一毛五一張,每天館裏表演六七場李元設計的天象節目《到宇宙去旅行》。

公眾帶著新鮮和好奇來到天文館,當“夜幕”降臨時,觀眾拍手喝彩。節目中説,哈雷彗星將於1986年達到近日點,觀眾新奇地説:“那還遠著呢,還有20多年呢。”趙世英説,這是天文館與公眾融合的嘗試,“這是李元先生的奧秘,天文館不能總是乾巴巴地講一些天文知識,要讓公眾有參與感,真正與天文交織在一起。”

天文館受到公眾的喜愛,很多人在留言簿中寫下自己的感悟,趙世英一直記得60年前,一位留名為“沙啞”的觀眾作的一首小詩:湛藍宇宙海,從來未通舟;乘坐天象儀,星空信步遊。“看來大家是真的喜歡天文館。”趙世英欣慰地説。

本版撰文 北京晨報記者 楊亦靜 本版供圖 北京天文館