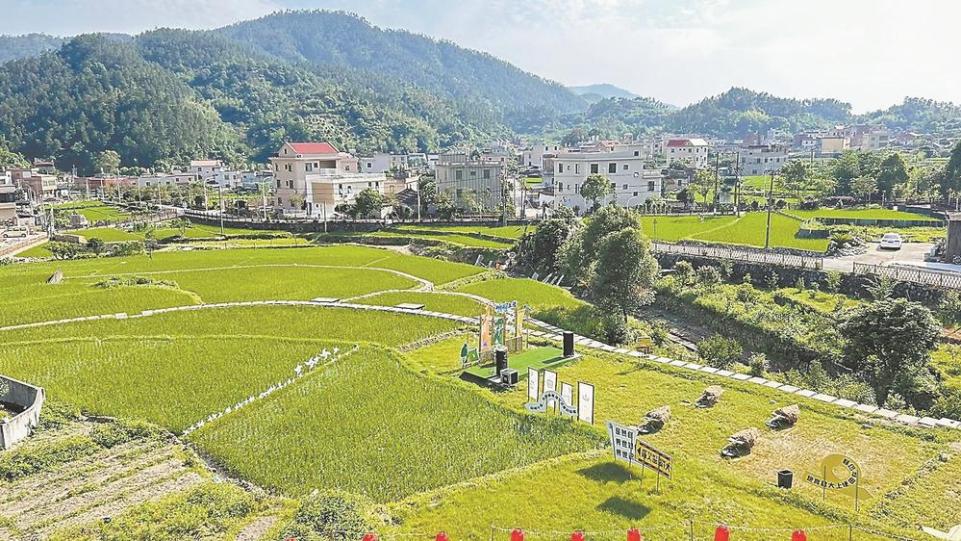

原標題:“農文旅”融合妙筆 勾勒現代“富春山居圖”

深藏蓮花鎮山谷密林中的上陵村,宛如世外桃源。

同安區蓮花鎮上陵村,目之所視皆有美景,訴説著産業融合的田園故事;翔安區新店鎮澳頭社區,廢棄工廠、閒置農房被打造成美術館、村史館,引藝術家扎堆;翔安區新圩鎮東寮社區以豆干延伸農文旅融合內涵,發展成為産供銷一體化發展的大平臺……

在鄉村振興的熱潮中,廈門正以農文旅融合為筆,繪就都市現代農業産業集群新圖景。這些各具特色的農文旅發展路徑,賦予鄉村靈魂、價值與生命,打破農業發展的瓶頸,成為鄉村振興的新支點,推動廈門發展城郊型高附加值特色農業行穩致遠。

一畝稻田

寫好融合文章 提升産業能級

“開秧門啰!”一聲嘹亮的吆喝,打破上陵村的寧靜,春耕熱潮正拉開帷幕。

上陵村是一座“藏”在山谷密林中的村落,曾經,這裡的村民日出而作、日落而息,依靠著微薄的糧田維持生計,村莊難覓其他聲響,更不見往來的人影。

2022年是上陵村發展進程中的關鍵轉捩點。

彼時還是鄉建青年的劉勝海,穿梭于大小數十個村莊,最終將目光鎖定在上陵村。“春天,上陵村蛙聲陣陣;秋天,金色稻浪翻涌。大自然賦予上陵這般豐富的寶藏,發展農文旅産業必定大有可為。”如今的廈門稻香上陵文化旅遊發展有限公司總經理劉勝海,回憶起當初的抉擇仍難掩激動。

這樣的想法與上陵村“兩委”的發展思路不謀而合。雙方迅速行動,決意依託上陵村深厚的農耕文化底蘊,打造“稻香上陵”項目,涵蓋農耕體驗、研學實踐、休閒度假、康養旅居等多元業態,全力打造微度假型美麗休閒鄉村。

為保障項目順利推進,上陵村創新性地完善“村集體+社會資本”運營模式,統籌協調村民改造閒置空間,一座座民宿、咖啡店、餐飲店相繼開門營業。

“每到週末,咖啡店裏總是座無虛席,24間民宿幾乎住滿客人,這也給村民帶來更多家門口就業的機會。”上陵村黨支部書記詹亞瓊高興地説。

據介紹,稻香上陵共分三期打造,目前二期50畝的改造建設及業態招商工作正在進行中。不同於創業初期的奔波,已有北京團隊慕名而來。該團隊計劃長期入駐上陵村,專注開展自然農法種植研究。

“下一步,我們打算打造遊民藝術公社,吸引更多藝術家入駐,開設音樂、手創等工作室,讓他們成為上陵村的新村民。同時建造鄉村科普基地,拓展研學內涵,將上陵村打造成年接待遊客量10萬至15萬人次的鄉村旅遊勝地。”劉勝海表示。

上陵村如今是福建省美麗休閒鄉村,也是廈門鄉村振興精品示範動線的必經站點。數據顯示,2024年上陵村村集體總收入達到66.39萬元,同比增長165.5%。

一個漁村

挖掘資源價值 塑造鄉村優勢

“聽説澳頭的海鮮特別新鮮,而且物美價廉,我們專程從漳州來吃海鮮!”遊客王女士興奮地説。

坐落于東海之濱的澳頭,吃海鮮是澳頭人最地道的生活方式。當清晨的第一縷陽光灑在澳頭,澳頭古渡口便熱鬧起來。漁民手腳麻利地從船上卸下一筐筐海鮮,吆喝聲、討價還價聲交織在一起,奏響了獨特的晨曲。

活蹦亂跳的蝦蟹、銀光閃閃的魚兒,還有形態各異的貝類,這些剛上岸的海鮮被迅速送往海鮮檔裏,不一會兒,清蒸石斑魚的清香、白灼蝦的鮮甜、海蠣煎的焦香,便瀰漫在空氣中……

曾經的澳頭村民,經濟來源主要靠海上捕撈和灘塗養殖,多數村民的生活並不富裕。海域退養後,澳頭社區深挖本地海洋文化和華僑文化內涵,融入三海一僑文化(即海鮮、海港、海防和僑鄉文化),將發展定位為“閩南美麗海港僑村”後,新變化悄然發生。

如果説“海鮮”代表著澳頭村接地氣的一面,那麼隨處可見的藝術裝置和創作工作室則盡顯漁村“文藝范”。如今的澳頭村,依託新增的文藝空間舉辦跨界藝術展覽,打造出了屬於自己的文化名片。

走進超曠美術館,醒目的超曠石映入眼簾,石頭上的“超曠”二字是生於澳頭村的清代名臣蘇廷玉所題的復刻版,有超然曠達之意。

美術館的前身是澳頭的“轉産就業基地”,通過設計改造,華麗變身成為如今集超曠曉學堂圖書館、愛樂展館、展覽活動區、多功能廳等於一體的超曠美術館,吸引了小螺號合唱團、愛樂樂團等多元藝術團體入駐。

坐落於懷遠湖畔的澳頭村史館,原為蔣氏小宗,始建於清光緒年間。澳頭村史館開館以來,策劃多個特色主題展覽和活動,如吳藝明大漆手作藝術展、郭永進玄妙冰花攝影藝術展、身體遊牧計劃活動、色空鼓教學活動等,從多個方面在澳頭打造一個“活化藝術生活綜合體”。

截至目前,澳頭已吸引入駐15家文化企業、9家主題民宿,成功舉辦9場文化藝術季活動。北歐當代藝術中心策劃了24場大型國際文化藝術展覽,邀請了來自十幾個國家的300多位藝術家參加。

文創和傳統相結合,不斷擦亮澳頭文化名片。澳頭先後獲“福建省金牌旅遊村”“福建省三星級休閒集鎮”稱號,入選第四批200個全國鄉村旅遊重點村等,文化旅遊年收入超億元。農文旅特色産業的強勁發展,助推昔日老漁村變身鄉村振興新地標。

一聯豆干

立足鄉村振興 釋放富民效應

沿著翔安區下洋路一路前行,還未踏入東寮社區,濃郁醇厚的豆香早已迫不及待地鑽進鼻腔。這片土地,正是遠近聞名的東寮村豆干生産基地。

“圍繞豆干謀篇佈局,一年打基礎,兩年建工廠,三年見成效,五年大發展。”東寮社區黨委書記陳和同帶頭提出東寮豆干“1235振興計劃”,謀劃打造東寮豆干全國“一村一品牌”。

錨定全國“一村一品牌”,這既是對東寮社區支柱産業的目標期望,也是農文旅發展的著力之處。如何發力?

東寮豆干有著176年曆史,全村有近50%的村民都以製作豆干為業,但均為小作坊模式。2023年,東寮社區黨委深植“黨建+鄉村振興”發展理念,實施“一聯”黨建工作法,僅用3天就完成50畝大豆種植土地流轉。

心齊好辦事,東寮社區以股份經濟合作社的名義註冊了“東寮豆干”集體商標,以“黨委引領+特色産業+居民參與”模式培育豆干特色産業,成立廈門東寮數聯食品有限公司,合作社以150萬元持股24.5%,建設1290平方米的標準化生産基地,引入現代化管理和技術,實現豆干生産的專業化、規模化,打造彰顯東寮豆干非遺特質的農文旅融合産業鏈。

“社區居民通過股份持有直接參與公司盈利分紅,形成了利益共享的風險共擔機制,這一創新舉措極大地激發了村民的積極性,提升了他們的獲得感、責任感和參與度。”陳和同説。

自2024年9月1日開業以來,生産基地豆干日産量穩定在3000聯左右,已實現産業鏈總收入約240萬元,為社區及周邊居民創造32個就業崗位,引客下鄉人數約1.2萬人。憑藉在豆干産業的突出表現,東寮社區被評為廈門市“一村一品”專業村、福建省“一村一品”專業村。

一聯豆干,撬動農文旅多元業態融合,進而發展鄉村休閒、文化文創、教育研學等新興産業,繁榮鄉村文化。

東寮社區與南洋職業學院共建,設計“數聯一家人”豆干IP家族,推出網紅打卡墻、非遺“車鼓弄”表演、童謠《一聯豆干數聯人》,讓百年技藝“潮”起來,進一步打響東寮豆干品牌,提升市場競爭力。

東寮社區還開設了豆干餐廳,研發12道與豆相關的菜色,餐廳與周邊的大豆種植基地、白雲飛生態園、瓦窯公園等景點相連,形成一條集農業科學、環境保護、工業生産、歷史文化于一體的觀光線路。通過“豆遊、豆景、豆樂、豆教、豆味”系列體驗活動,以“東寮豆干”品牌發展歷史及相關産業特色為研學內容,豐富鄉村體驗。如今,生産基地每日可同時接待研學人數800余人。(報業集團記者 鄧婕 通訊員 呂宏途 李新波 文/圖)