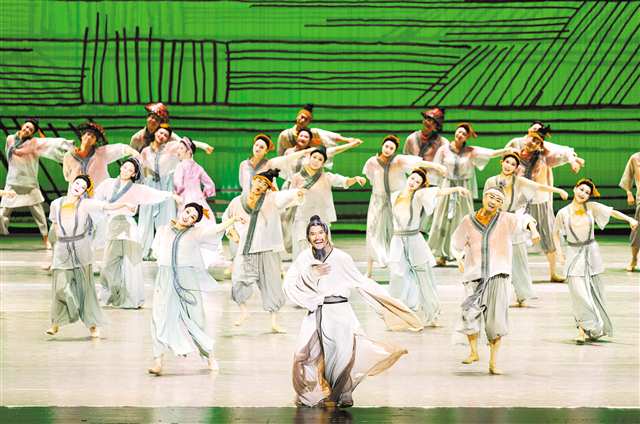

舞劇《杜甫》中的“春夜喜雨”舞段。(重慶歌舞團供圖)

10月的川渝大地,藝術氛圍日漸濃厚。隨著第十四屆中國藝術節臨近,作為參評劇目之一的重慶歌舞團原創舞劇《杜甫》,將於13日—14日晚在四川省文化藝術中心歌劇廳連演兩場,向專業舞臺藝術領域政府最高獎項“文華獎”發起衝擊。

從2016年首演至今,《杜甫》十年來幾經打磨,已經在全國各地巡演共232場。

再度打磨的“精微版”

10月10日,四川省文化藝術中心歌劇廳內,此起彼伏的指揮聲和裝置起降聲交織,重慶歌舞團的舞美團隊正爭分奪秒裝臺。

舞臺上,象徵盛唐氣象的布景框架已顯現雛形,地面上整齊擺放著即將組裝的戰車車輪、弓箭以及杜甫的行囊、書卷等道具。這些道具經過重慶後方團隊的全面檢查、修復,確保能在演出中呈現最佳質感與色彩。

此次參評的《杜甫》是在2022年韓真、周莉亞復排的2.0版基礎上,再度打磨的“精微版”。所謂“精微”,就是每一處細節都不含糊,讓觀眾走進劇場就像翻開了“一本立體的詩”。

“為適配歌劇廳的場地條件,我們提前制定了多套燈光應急預案。”負責舞美協調的工作人員介紹,無論是光影的對比、色彩的過渡還是追光方面,都力求用光線語言更細膩地勾勒人物內心,營造更具感染力的詩化意境。

同一時間,在四川大學、四川音樂學院內,另一場“文化對話”正溫情上演——由重慶歌舞團副總經理王渝江帶領的主演團隊,與兩所高校學子們分享《杜甫》臺前幕後的故事。

“‘雙杜甫’的動作設計暗藏深意:一個代表現實中的杜甫,一個代表他的精神內核,轉身時的力道差異,藏著他對家國的憂思。”主演李晉一邊演示,一邊講解角色背後的文化內涵。

作為初代“杜甫”,39歲的李晉經歷了從演員到執行導演、舞劇項目總監的身份蛻變,此次為了向“文華獎”發起衝擊,他減重20斤並專門曬黑膚色,以期更加貼近老年杜甫曆盡滄桑的形象。

飾演“妻”一角的演員彭小瑜,為呈現“喪子之痛”,反復研讀《自京赴奉先縣咏懷五百字》,在舞臺上以“顫抖持衣”的細節打動無數觀眾。

“40億次曝光量”背後

“《杜甫》能火十年,靠的是精神、藝術、傳播三重內核的支撐。”在重慶歌舞團的辦公室裏,該團團長、藝術總監、一級演出監督茍曉燕道出了這部舞劇的“長壽”密碼。

接受採訪的兩個小時裏,茍曉燕將腦海裏那些關於《杜甫》的點滴變化一點點講給記者聽:2022年打磨2.0版時強化“雙杜甫”戲劇張力,2024年角色煥新版優化群舞調度,2025年參評版又對“兵車行”“麗人行”等經典舞段進行了節奏精準化調整。

“杜甫的家國情懷、人民立場,跨越千年依然能引發共鳴,這是作品的根。”茍曉燕介紹,創作之初,團隊就確定了“用舞蹈活化詩聖精神”的目標,拒絕簡單復刻歷史。

她表示:“以‘麗人行’舞段在短視頻平臺收穫超40億次曝光為例,正是因為用現代審美解讀傳統文化,才能讓年輕觀眾感受到盛唐舞蹈的魅力。”

截至目前,《杜甫》已走過全國80多座城市,吸引超30萬人次觀演,2024年演出收入近千萬元。“這證明高雅藝術也能贏得市場,關鍵是要守住藝術品質,同時用觀眾能接受的方式傳播。”茍曉燕説。

當初首演時,重慶歌舞團邀請了李艷超、郝若琦等知名舞者參演,此後逐漸由重慶歌舞團自主培養的本團舞者慢慢接替上。10年間,《杜甫》演員歷經多次迭代,卻始終保持高藝術水準,這得益於建立起了一套系統化的培養與傳承機制。

實戰錘鍊也讓演員快速成長。茍曉燕表示,每一次的巡演都是實戰練兵,每場演出後都會根據觀眾反饋調整細節,“如果某場掌聲稀疏,便復盤情感表達;如果入場率下降,便優化宣傳與演出品質。”

籌劃2026年走出國門

山清水秀、地形魔幻,是許多人愛上重慶的理由,而《杜甫》的出現,讓更多人了解到重慶的人文底蘊。比如,劇中不僅在“春夜喜雨”舞段中融入重慶本土勞作場景,更以“不盡長江滾滾來”的意象呼應長江三峽,展現出杜甫在夔州(今重慶奉節)創作詩歌的歷史淵源。

“我們希望每一部劇都能在舞臺上立住,更在觀眾心裏留住。”茍曉燕説,從《杜甫》的十年堅守,到更多本土題材的探索,如同“春夜喜雨”中潤物無聲的細雨一般,重慶的文藝工作者們努力讓重慶文化既有大山大水的豪邁,也有人文藝術的精深。

此次征戰第十四屆中國藝術節,對重慶歌舞團而言,既是對十年成果的檢驗,也是開啟新征程的起點。

茍曉燕透露,該團已制定了清晰的未來規劃,一方面深度開發現有IP,籌劃音樂劇《杜甫》,用不同藝術形式拓展題材邊界;一方面打磨跨界融合舞臺劇《小面》,從一碗重慶小面裏挖掘市井人生與城市精神。

此外,聚焦現實題材,重慶歌舞團還計劃創作反映西部陸海新通道建設的劇目,用舞臺語言記錄新時代重慶的發展。

從重慶到成都,從2016年到2025年,重慶歌舞團用匠心守護詩魂,用舞蹈傳遞精神。這場“十年之約”,不僅是對一部舞劇的堅守,更是對文化傳承與創新的執著。

茍曉燕透露,團內正籌劃在2026年將《杜甫》帶出國門,讓世界感受中國傳統文化的強烈辨識度,讓世界感知閃亮的重慶名片。(記者 周雙雙)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。