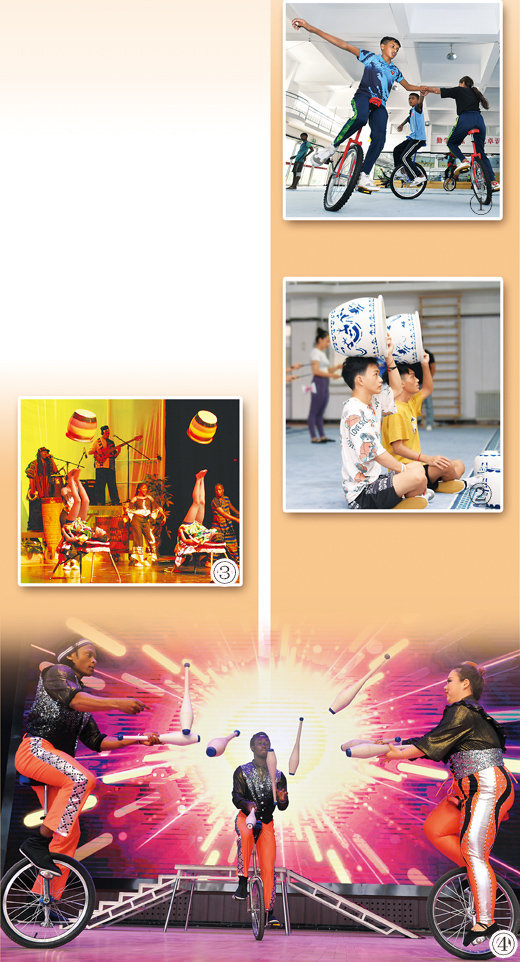

圖①:來自孟加拉國的學員在河北吳橋雜技藝術學校排練廳內練習雜技。

新華社記者 牟 宇攝

圖②:老撾學員在河北吳橋雜技藝術學校進行“頂花壇”基礎訓練。

圖③:學員葉納帶領的埃塞俄比亞雜技團在歐洲演出。

圖④:外籍學員在河北吳橋雜技藝術學校進行畢業彙報演出。

本文照片除署名外,均為河北吳橋雜技藝術學校提供

河北省吳橋縣是中國雜技的發源地之一。這裡雜技表演歷史悠久,日常的鍋碗瓢盆,在這裡搖身一變成為表演道具,引來掌聲不斷。當地有“上至九十九,下至剛會走,吳橋耍雜技,人人有一手”之説。

到吳橋學雜技的不僅有中國人,還有外國人。河北吳橋雜技藝術學校自2002年起開始承擔對外籍雜技學員的培訓任務,至今已持續23年,學員遍及亞洲、非洲及拉美等34個國家和地區,總人數超700人。

這些外國人在吳橋練就絕活,改變人生。塞拉利昂學員安娜·威廉姆斯説:“吳橋雜技給許多塞拉利昂兒童帶去了人生的希望。”

第二十屆中國吳橋國際雜技藝術節將於9月28日至10月8日舉辦,許多曾經的外籍學員將再次踏上吳橋的土地,交流技藝、續寫友誼。

跨國學習技藝

記者走進河北吳橋雜技藝術學校排練廳時,22名來自孟加拉國的青少年正排成長隊,在中國教練馬淑敏、牟榮霞的帶領下,做著雜技基本功動作。

“注意呼吸,身體要放鬆……”馬淑敏用英語夾雜著手勢,向孩子們細心教授動作技巧。

這些孩子們年齡最小的只有13歲,最大的也不過15歲。一個名叫拉比的男孩率先嘗試。只見他雙手撐地,雙腿緩緩升起,雖然身體有些搖晃,但他還是咬緊牙關,努力保持平衡。他成功了!旁邊的同伴們紛紛鼓掌鼓勵。

不遠處,幾個女孩正在練習“柔術”基本功。她們壓腿、下腰、翻滾,動作雖略顯生澀,卻毫不退縮。

14歲的薩娜一邊擦汗一邊笑著説:“以前在電視上看到中國雜技,覺得太神奇了!現在自己也能一點點做到,感覺像在做夢。”

孟加拉國帶隊教練加拉爾為這22名年輕人感到驕傲:“孩子們在吳橋學習,進步飛速。這是我第二次帶學生到這裡學習了。”

河北吳橋雜技藝術學校創辦于1985年,是全國第一家雜技專業藝術學校,自建校以來,該校不斷在國內外雜技大賽中斬獲大獎。近年來,學校在國內外雜技人才培訓中的作用日益凸顯。

另一間排練廳裏,記者見到了來自哥倫比亞的專業雜技演員喬恩·弗雷德·馬丁內斯,他在吳橋已經學習了一年。

“我之前在哥倫比亞主要從事集體雜技表演,這次是專程前來吳橋學習單人項目——單桿技巧和抖空竹。”喬恩説,“我希望能掌握獨立演出的能力,回國後成為雜技團的核心力量。”

喬恩的中國教練辛泉伯,根據喬恩的身體條件特點為他量身定制了訓練方案,對喬恩的動作不斷進行細微調整,既保證表演效果,又避免對他身體造成傷害。

儘管師生間存在語言障礙,但辛泉伯通過翻譯老師耐心地與喬恩溝通交流,通過一次次親自上場做示範,幫助喬恩糾正原來不規範的動作。

可喜的是,如今喬恩的單桿技巧已達到單獨上臺演出標準。他滿懷感激地説:“河北吳橋雜技藝術學校是我所知最好的雜技藝術培訓基地,在這裡,我收穫滿滿。今後我會告訴我的觀眾,我在吳橋學習過,那裏是雜技的搖籃!”

“我們會以受訓學員需求和市場需要為導向設置課程,根據學員基礎、個人身體素質等情況,制定詳細的培訓方案,配備專職教練、翻譯和生活教師,安排適合他們練習的表演節目,努力使每一名學員都學到真本事。”河北吳橋雜技藝術學校外培項目管理員乜冠華説。

外籍學員們以出色表演回報河北吳橋雜技藝術學校。近年來他們登上中非合作論壇北京峰會、中非青年聯歡節等重要舞臺,以精湛表演征服觀眾,獲得好評。

海外落地生根

河北吳橋雜技藝術學校榮譽室,一幅幅來自世界各地學員的合影和單人練習的照片,訴説著一段段跨越國界的雜技情緣。

“這面照片墻被稱為‘世界雜技友誼墻’,記錄著過去20多年來數百名外籍學員在這裡學習、成長的珍貴瞬間。”乜冠華説。

一張張照片定格一個個閃爍的瞬間:2016年,首批來自肯尼亞的學員圍坐在排練廳前合影,身著統一訓練服,笑容無比燦爛;2018年,一名哥倫比亞男孩首次完成“蹬技”動作後激動地躍起,教練在一旁鼓掌的畫面被鏡頭捕捉下來;2023年,來自老撾的領隊紅姆巴斯,帶領學生練習“頂技”時,表情嚴肅認真……

“這是埃塞俄比亞學員葉納。”順著乜冠華手指的方向,記者看向一張照片——幾名非洲學員正在中國老師的指導下練習爬桿,脖頸佈滿汗水。旁邊的備註寫著:“2004年,埃塞俄比亞學員葉納第一次接觸中國雜技。”

正是這一次在吳橋的學習,為葉納開啟了新的人生。學成回國後,葉納組建立了自己的雜技學校——“非洲夢”雜技學校,陸續培訓了200多名學員。他還組建了雜技團,常年在歐美演出。

同樣的故事還發生在坦桑尼亞學員伊薩身上。乜冠華指著一張2017年的照片説:“這是伊薩畢業那天拍的,當時他抱著老師哭了。”

記者見到,照片中的伊薩站在隊伍中間,胸前別著一枚河北吳橋雜技藝術學校校徽。

回到坦桑尼亞後,伊薩回到了他的母校——坦桑尼亞巴格莫約藝術學校,創辦了該校歷史上第一個雜技表演專業。

“聽伊薩説,他們每年招收大約30名學生,傳授的是中國的雜技節目,至今從未間斷。”乜冠華説,“他們不但解決了當地學員的就業問題,還讓中國雜技文化在非洲落地生根,活力綿延。”

在河北吳橋雜技藝術學校副校長王洋的手機裏,保存著一條英文信息,翻譯成中文是:“非常感謝您幫助塞拉利昂雜技學校,像一位父親幫助孩子站起來一樣。這所學校使雜技成為塞拉利昂發展最快的藝術項目之一,我考慮讓塞拉利昂的學生盡可能多地參加今後的培訓……”

這條信息是塞拉利昂的安娜·威廉姆斯發來的。2016年,安娜不僅在吳橋學習了柔術、頂技、空翻等雜技基本功,還學習了雜技教學。回國後,安娜開辦了塞拉利昂第一所雜技學校。

“在塞拉利昂南方省首府博城的首場演出中,當那些曾經羞澀的孩子在舞臺上自信地完成高難度雜技動作時,全場觀眾報以經久不息的掌聲。”安娜説,“每一次觀眾的掌聲,都是一個個鮮活的生命被‘點亮’的感人故事。我們的雜技學校不僅教授技藝,更通過集體訓練培養孩子們的紀律性、團隊精神和自信心,這些品質將伴隨他們終身。”

踏上“回家”之旅

第二十屆中國吳橋國際雜技藝術節即將在吳橋縣和石家莊市舉辦,預計約800位境內外嘉賓及演職人員參加本屆藝術節。

“每一屆國際雜技藝術節,來自世界各地的雜技演員都會齊聚一堂,用高超的技藝、驚險的動作和默契的配合,為觀眾帶來一場場視覺盛宴。”王洋説,對於許多曾在河北吳橋雜技藝術學校學習的外籍學員而言,這不僅僅是一次比賽,更是一次“回家”的旅程。

如今,在“非洲夢”雜技學校裏忙碌的葉納,一想起2017年回到吳橋的經歷,仍然難掩激動。

這一年,他帶領學員回到中國,參加了第十六屆中國吳橋國際雜技藝術節,並取得了優異的成績。“回到吳橋,感到非常親切!”葉納説,“今後我要讓更多的埃塞俄比亞演員來吳橋學習,把更多的吳橋雜技節目引入非洲。”

中國吳橋國際雜技藝術節創辦于1987年,每兩年一屆,比賽設金獅獎、銀獅獎、銅獅獎,是與摩納哥蒙特卡洛國際馬戲節、法國“明日”世界雜技節齊名的世界三大雜技賽場之一。自舉辦以來,已有60多個國家和地區的600多個節目參加雜技節比賽。

來自老撾的紅姆巴斯,從小就有一個雜技演員夢,9歲的她進入老撾國家雜技團,開啟雜技表演之旅。2008年,她第一次接觸中國雜技時,心中出現了無限的嚮往。

2016年,紅姆巴斯夢想成真,第一次來到河北吳橋雜技藝術學校交流學習。

“這些年,我已經先後5次到吳橋了。前兩次,我是以學員身份到這裡學習,後幾次,更多是作為帶隊老師和翻譯來到中國。”紅姆巴斯説,現在的她,已經成為課堂上老撾學員和中國老師交流的紐帶。

“雜技文化為老中兩國架起了友誼的橋梁。現在老撾的雜技表演,大部分融合了演員在中國學習到的雜技節目元素,受到老撾觀眾的喜歡。”紅姆巴斯説。

“這些曾在中國學習的雜技學員,將中國雜技的技藝與精神帶到了世界各地,成為中外文化交流的友好橋梁。”河北雜技藝術家協會副主席、河北吳橋雜技藝術學校原副校長齊志義説,“每當從電話中聽到學員們説感謝中國、感謝吳橋,我就無比激動、無比自豪。”

從吳橋學藝,到“花開”海外,再到重返中國續寫情誼,這種跨越國界的傳承與交流,見證著各國人民之間的友誼在文化交融中不斷昇華。

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。