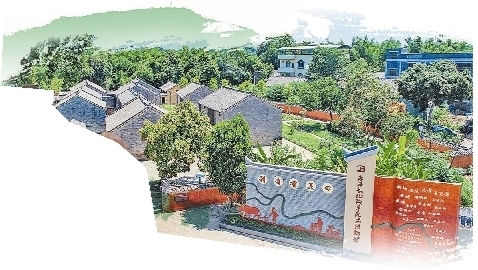

白山村村史館。 湯紹玲/攝

廣西土地改革歷史博物館內景。 鄧國華/攝

村民在白山村村史館喜笑顏開。 湯紹玲/攝

鳳立村桂繡坊學員在刺繡。

廣西土地改革歷史博物館。 鄧國華/攝

編者按

博物館匯聚了一個地方的文化遺存,珍藏著一個地方的歷史記憶,沉澱了一個地方的文化力量。如何讓博物館不再“高冷”,讓館藏更“親民”,讓更多人走進博物館,在觸摸歷史中延續文脈,進而為鄉村振興賦能,為地方經濟社會發展助力,成為一道重要的時代命題。

近年來,廣西各大博物館發揮自身優勢,在保護傳承民族文化、培養鄉村人才、增加鄉村就業機會、促進鄉村産業轉型、推動文旅融合等方面積極探索,走出一條鄉村振興新路子。

白山村村史館、鳳立村桂繡坊、錦江村土改博物館就是其中的3個典型案例。通過案例,我們可以看到,在“博物館力量”的推動下,鄉村內生動力得到激發,老百姓精氣神足了,致富路寬了,文化“軟實力”正在成為鄉村振興的“硬支撐”。

眼裏有了光

隨著“跨省遊”恢復開放,6月的白山村開始熱鬧起來。走進白山村村史館,映入眼簾的是“白山三百年”幾個大字,讓人瞬間對白山村的歷史産生了興趣。村史館裏,展板圖文並茂、展品豐富多彩,在木質裝飾、暖色燈光的映襯下,一個厚重而溫馨的“精神家園”呈現眼前,吸引不少遊客駐足參觀。

“這個村子看上去很普通,想不到也有如此精彩的歷史和文化。”6月11日,來自廣東的遊客周先生在參觀村史館時説。

位於賀州市昭平縣黃姚鎮的白山村,曾是國家級一類貧困村,經濟發展滯後。2017年,作為對口幫扶單位,廣西民族博物館決定興建村史館,為白山村發展注入文化力量。

當年5月,肩負建館使命的湯紹玲博士來到白山村。讓她意外的是,這個村文化特徵並不明顯,與村民交流,聽到最多的一句話是:“我們村什麼也沒有”。

湯紹玲沒有氣餒,一頭扎進村莊,進行地毯式“文化搜尋”。在兩年多的田野調研期間,她發現了10多塊清代、民國等不同時期的石碑,蒐集到各大姓氏家譜、族譜等資料,白山村300年的歷史有了物證;挖掘當地獨有的傳統節慶、民間信仰文化內涵和時代價值,勾勒出白山村文化圖景。

2019年10月,白山村村史館正式建成開館,一撥又一撥村民前來參觀。村民們驚訝、欣喜、感動……原本黯淡的眼裏都有了光。

“村史館給村民帶來了文化自信,大家的精氣神不一樣了,致富奔小康的勁更足了,也更關心公共事務了。”村支書李永倫説。

村史館的誕生,為村裏增添了一道亮麗的風景線。白山村以此為契機,合理利用村裏脫貧攻堅工作中完成的壁畫、休閒公園、停車場等景觀和設施,主動承接黃姚古鎮的旅遊輻射,引客入村。據統計,2019年到白山村參觀的遊客約2萬人。

一業興,百業旺。“文化旅遊業興起,帶動白山村民宿、餐飲等行業蓬勃發展,創造就業崗位30余個,間接帶動上百人增收。”駐村“第一書記”李建勇説。

手中有了活

槐柳陰初密,壯家織繡忙。

5月13日,賀州市昭平縣黃姚鎮鳳立村桂繡坊大樓,為期半個月的桂繡新品培訓接近尾聲。30位繡娘在師傅的指導下,飛針走線,十指生風,花鳥蟲草躍然布上,活色生香。

“過去看別人繡花,特別羨慕,如今參加了博物館舉辦的培訓,我也學會了刺繡技藝。”鳳立村繡娘唐芬貴説。

鳳立村是一個壯族村落,有織繡傳統和基礎,但也面臨非遺技藝失傳的問題。2016年以來,廣西博物館發揮自身在少數民族刺繡技藝研究上的優勢,聯合廣西金壯錦文化藝術有限公司等單位,在鳳立村成立織繡培訓基地,為當地非遺傳承闖出新路子。迄今為止,廣西博物館已經開展了5期桂繡培訓班,為鳳立村培養了50多名繡娘。

2020年春節前夕,鳳立村的繡娘參加了“非遺過大年 文化進萬家”新春惠民活動。她們身著桂繡服,背上桂繡包,披著桂繡絲巾,捧著桂繡畫軸,充滿自信地走上舞臺,彰顯桂繡之美,展示非遺活力,贏得了掌聲和喝彩。

非遺傳承只是一方面,廣西博物館還積極培育桂繡産業,大力引導鳳立村進行桂繡生産和銷售。博物館幫助鳳立村進行原材料採購、提供創意設計指導,幫助鳳立村對接企業訂單,在館內開設“特産專營店”。經過數年苦心經營,終於形成了“進村培訓、在家刺繡、非遺創收”模式,為鄉村振興注入了新動能。

如今,桂繡産品已成為聞名遐邇的“廣西禮物”,訂單源源不斷。今年4月開展的培訓,就是針對訂單進行的。“這批訂單5萬元,主要由20名繡娘負責生産,完成後人均可創收2500元。”廣西博物館負責人告訴記者。

腳下有了路

青磚黛瓦凝風雲,院落深深藏往事。

夏日的麻子畬坡,天氣炎熱,卻擋不住人們前來參觀土改博物館的熱情。一尊尊雕塑,一件件文物,一張張圖片,生動還原了廣西土地改革的崢嶸歲月,讓遊客深受觸動。

“原來小説《美麗的南方》故事就發生在這裡,一個小小的村莊雲集了這麼多文化名人,真是難得。”6月18日,南寧市某高校的老師在參觀土改博物館後感嘆。

麻子畬坡位於南寧市江南區江西鎮錦江村。1951年,胡繩、田漢、艾青、李可染等一大批全國文化藝術界名家來到這裡,參與了轟轟烈烈的土改運動,留下了不少傳奇故事。近年來,江南區決定進一步發揮土改舊址功能,建設土地改革歷史博物館,做好紅色教育文章。

江南區先後投入資金1500萬元,修繕保護土改工作舊址,整治美化村莊環境,積極聯繫文化名人後代,多方收集文物展品。2021年6月29日,廣西土地改革歷史博物館正式建成,成為全國首家土地改革歷史博物館。

土改博物館正式對外開放時,正值建黨百年之際,立即成為我區黨史學習教育的重要陣地。“不少單位的黨組織來這裡開展黨日活動、重溫入黨誓詞,一些教學機構也紛紛到此開展研學活動。”錦江村黨總支書記劉朝寧説,從開館至今,博物館已接待遊客1萬多人。

博物館的誕生,提升了鄉村文化內涵,增強了當地村民的文化自豪感,匯聚了人氣,在一定程度上拉動了當地土特産、農産品消費,帶動了江南區“大揚美”旅遊圈的發展。

內生動力的激活,吸引不少外出務工的年輕人回到村裏,踴躍投身鄉村振興事業。面對未來,村民覃世威信心滿滿:“錦江村的發展機遇越來越多,致富的道路越來越寬,我們的日子會越來越紅火。”( 廣西日報 記者 吳麗萍 通訊員 李志雄 楊馨怡 圖片除署名外均由自治區文化和旅遊廳提供)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。