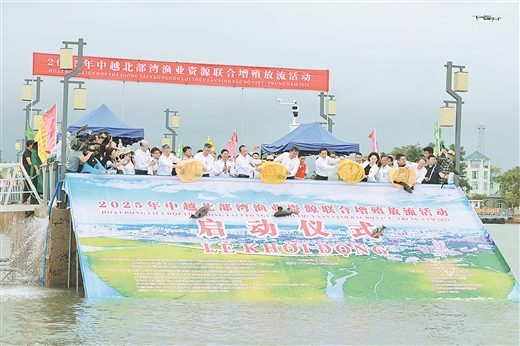

2025年5月16日,2025年中越北部灣漁業資源聯合增殖放流活動在防城港東興市北侖河口舉行。(自治區海洋局供圖)

2024年11月28—29日,第八屆中國—東南亞國家海洋合作論壇在印度尼西亞雅加達舉行。(自治區海洋局供圖)

近日,自治區海洋局帶隊先後訪問越南和柬埔寨的海洋和經濟部門、科研機構及高校,共商海洋合作事項。隨後,自然資源部第四海洋研究所團組訪問印度尼西亞,深入海島海藻養殖區,共商養殖技術難題,探討微塑膠污染治理路徑,並簽署《海洋科技合作諒解備忘錄》。

這些務實之舉,正是廣西與東盟國家深化藍色經濟合作的生動縮影。

作為我國唯一與東盟陸海相連的省區,廣西始終牢記“向海而興、向海圖強”的使命擔當,深入貫徹落實習近平總書記關於海洋強國建設的重要論述,加快共建中國—東盟藍色夥伴關係,以政策為引領、科技為支撐、生態為底色、人才為紐帶,全力打造面向東盟的海洋合作新高地,積極服務構建更為緊密的中國—東盟命運共同體,為區域藍色經濟可持續發展注入強勁“廣西動能”。

政策引領+機制創新:構建合作新格局

2023年,《廣西大力發展向海經濟建設海洋強區三年行動計劃(2023—2025年)》正式出臺,將“向海開放合作行動”作為六大重點任務之一,明確打造中國—東盟海洋合作新高地的核心目標。這一頂層設計,為廣西深化與東盟國家的海洋合作提供了清晰路徑和有力支撐。

藍圖繪就,重在落實。推進中國—印尼經貿合作區、馬中關丹産業園二期建設;自然資源部第四海洋研究所在北海市揭牌成立;增強中國—東盟國家海洋科技聯合研發中心活力、組建廣西—東盟海洋産業發展聯盟;建設智慧海洋監管服務平臺、搭建高水準廣西海洋實驗室;廣西—東盟海洋産業發展聯盟成立。廣西正通過一系列戰略舉措,將“規劃圖”轉化為“實景圖”,不僅為向海開放合作提供了堅實的戰略支撐,更讓區域海洋經濟協同發展的“四梁八柱”愈發穩固。

機制化平臺的搭建,成為推動合作走深走實的關鍵。2023年9月,第一屆中國—東盟國家藍色經濟論壇在北海市舉辦,來自10余個國家的500余位嘉賓齊聚一堂,現場簽署多項海洋科技與生態保護合作協議。這場高規格論壇不僅彰顯了廣西作為中國—東盟海洋合作前沿樞紐的地位,更標誌著藍色經濟合作邁入機制化、常態化發展新階段。

2025年9月8—12日,以“創新、綠色、智慧,中國—東盟藍色新未來”為主題的面向東盟藍色經濟合作發展論壇將在南寧市舉辦,集中展示中國與東盟國家在海洋生態保護、産業協作、科技創新等領域的合作成果,共謀藍色未來,進一步擦亮廣西面向東盟開放合作的“金色名片”。

科技賦能+産業協同:激活發展新動能

科技是第一生産力,也是推動藍色經濟高品質發展的核心引擎。由自治區與自然資源部共建的中國—東盟國家海洋科技聯合研發中心自成立以來,已與馬來西亞、泰國、緬甸等11國科研機構建立穩定合作關係,聚焦區域發展需求,實施一批“小而美”的科技合作項目,推動技術共享、人才交流與成果轉化。

2018—2024年,廣西累計獲批海洋領域國際合作項目25項,涵蓋海洋生態系統保護、可持續利用、防災減災、藍碳研究等重點領域。欽州市成功獲評“聯合國‘海洋十年’—加速海洋空間規劃示範區(中國欽州)在西太平洋地區實施(UN21)示範區”,標誌著廣西海洋治理能力獲國際認可,這一成果更讓中國海洋空間規劃實踐成為惠及區域的“公共産品”。

産業協同的“聚合效應”也在不斷顯現。2024年3月28日,廣西—東盟海洋産業發展聯盟在南寧正式成立,100多家入盟的科研教育機構、企業和社會團體立足廣西,深化與東盟國家在發展藍色經濟、維護海洋健康、提升海洋科技水準、傳播海洋文化等領域的廣泛合作,廣西與東盟的海洋合作從“單點突破”邁向“系統聯動”。

其中,自然資源部第四海洋研究所與馬來西亞馬來亞大學合作建立海藻綜合利用國際示範基地,聯合攻關麒麟菜養殖與卡拉膠提取技術,成功實現産業化突破;該項目更榮獲“科創中國”全國百佳技術轉移案例中的“最佳中外産業創新技術合作案例獎”。與泰國朱拉隆功大學共建貝類育珠基地,聚焦白蝶貝育種與養殖技術開展聯合研究,不僅填補了區域貝類養殖的技術空白,更推動中國海洋科技成果在“一帶一路”共建國家落地生根。

生態共護+人才共育:夯實可持續發展根基

在廣西推進海洋強區建設的過程中,生態保護始終是關鍵一環,守護海洋生態共同體,是廣西與東盟合作的重要共識。

以紅樹林、珊瑚礁等典型生態系統為重點,廣西與東盟國家開展跨國生態修複合作。近年來,廣西與緬甸毛淡棉大學攜手共建紅樹林保護修複國際合作示範基地,分別在廣西合浦山口、緬甸巴馬若感開展紅樹林生態修復技術示範——一株株紅樹幼苗在海岸紮根,不僅修復了海岸帶生態,更以實際行動踐行中國與東盟國家“共護藍色家園”的決心。

人才是合作的未來。依託教育部—自然資源部“科教融合”平臺,中國—東盟國家海洋科技聯合研發中心聯合浙江大學啟動中國—東盟海洋國際研究生培養計劃,已招收多名東盟國家留學生。同時,面向東盟開展12期國際培訓,累計培養海洋科技與管理人才220名。

數字技術的融入,為藍色經濟插上智慧翅膀。目前,面向東盟的中國—東盟衛星遙感應用中心(海洋遙感中心)數據共享服務平臺已初步建成,持續推動海洋遙感數據與技術在東盟國家的應用示範。同時,中國—東盟國家海洋科技聯合研發中心積極對接中國—東盟信息港,共建海洋數字信息服務平臺,不斷提升區域海洋數據資源互聯互通水準。

從頂層設計到項目落地,從技術攻關到人才共育,從生態共護到數字賦能,廣西正以開放促合作、以科技促轉型、以綠色促可持續,與東盟國家攜手繪就藍色經濟合作新圖景。(廣西雲-廣西日報記者 曹麗媛 通訊員 楊曉佼)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。