端午漸近,暑氣漸濃,五月的風裹挾著艾草清香掠過貴州的千山萬壑。錦江蜿蜒穿過銅仁古城,烏江奔騰在黔北峽谷,㵲陽河環繞著鎮遠古鎮,清水江流淌于苗鄉侗寨……

貴州山河間,條條水域化作天然賽場。當第一聲鼓槌重重落下,龍舟競渡的鼓點如春雷炸響,激蕩的水花與鏗鏘的節奏交織,瞬間點燃了這片土地的熱情,喚醒了傳承千年的文化記憶。

銅仁:錦江鼓響民俗彰,龍舟競渡韻悠長

在貴州東北部,銅仁宛如一顆鑲嵌在武陵山脈間的明珠,獨特的地理位置賦予了它秀美的自然風光與深厚的人文底蘊。各縣有江河,江河穿城過,為銅仁帶來了靈動的氣息,也孕育出了豐富多彩的龍舟文化。每當端午的腳步臨近,江面上便開始熱鬧起來,一條條龍舟如同沉睡的巨龍被喚醒,蓄勢待發。

“咚咚咚……”

初夏時節,錦江河便響起了震天的鼓聲。端午節還早,碧江區龍舟就先“卷”起來了。銅仁的龍舟賽事分佈廣泛,碧江、思南、沿河、松桃等地各具特色,其中碧江區作為銅仁龍舟文化的典型代表,其龍舟文化在數百年的歷史長河中不斷演化,形成了獨特風格。

銅仁市碧江區往年舉行龍舟遊江現場

每年四五月,春意盎然,碧江區周邊沿河的村寨便自發開啟了龍舟籌備工作。村民們齊心協力,將擱置一年的龍船重新刷上桐油,安上嶄新的龍頭。隨後,村民們會選擇一個吉日,舉行下水儀式,虔誠地祈求比賽平安順利,一方風調雨順、五穀豐登。

銅仁的龍舟競渡不僅是一場速度與力量的較量,更融入了豐富的民族文化和民俗風情。在比賽前後,點龍睛、龍船下水、搶鴨子、垂釣等傳統活動有序開展。點龍睛儀式莊重而神聖,寓意著賦予龍舟生命與靈性;搶鴨子活動則充滿趣味,選手們跳入水中爭搶鴨子,引得觀眾陣陣歡笑。這些活動豐富了龍舟競渡的文化內涵,也進一步促進了各民族之間的文化交流與融合。

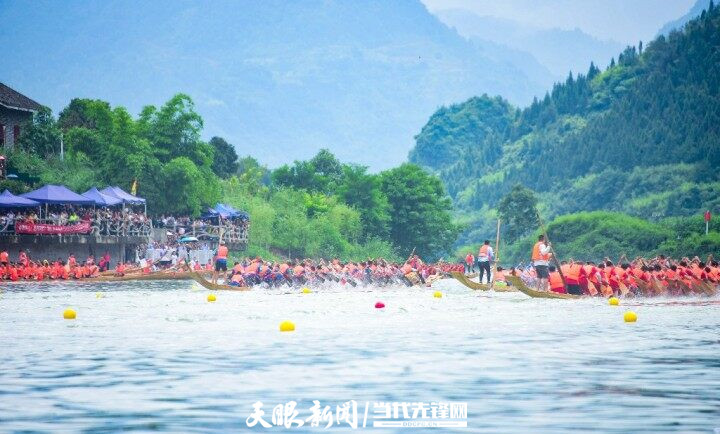

2024年中國傳統龍舟大賽比賽現場

2009年,碧江區榮獲國家體育總局社會體育指導中心授予的“中國傳統龍舟之鄉”稱號;2011年,碧江賽龍舟被列入第三批國家級非物質文化遺産代表性項目名錄;截至2023 年,碧江區已連續舉辦13次全國性龍舟大賽。這些榮譽與成就,見證了碧江龍舟文化的輝煌,也讓其成為銅仁乃至貴州的文化名片。在這裡,端午節劃龍舟早已超越了體育賽事的範疇,成為了一場全民參與的民俗文化盛會。

每到端午,銅仁城區萬人空巷,錦江兩岸人頭攢動。各族男女老少齊聚江邊,翹首以待龍舟比賽的開幕。錦江上鑼鼓喧天,鞭炮齊鳴,一艘艘木制龍舟如離弦之箭,劃破江面。船上的劃手們隨著鼓點的節奏,整齊劃一地揮槳。錦江河上龍舟穿梭,錦江兩岸歡聲雷動,構成了一幅生動壯觀、充滿民族風情的民俗畫卷。

如今,銅仁賽龍舟不僅是一場體育和文化的盛會,更是當地各民族之間相互交往交流交融的集中體現及展示銅仁民族團結、文化繁榮的重要窗口。

鎮遠:㵲水舟行文脈淌,古城競渡煥新光

當武陵山余脈在貴州黔東南蜿蜒伸展,與向東奔流的㵲陽河相遇,山水交融之間,孕育出了一座歷史悠久、文化底蘊深厚的古城 —— 鎮遠。在多山地的貴州,鎮遠憑藉著水陸交通的便利,素有“滇楚鎖鑰,黔東門戶”之稱。

千載滄桑,鎮遠古城城址未變,那青石板路、飛檐翹角的古建築,訴説著悠悠古韻;㵲陽河水依舊潺潺流淌,映出古城的繁華新景。清乾隆《鎮遠府志》載:“鎮遠府,端午日作龍頭戲。結綵兩岸,觀者如堵,以祈歲稔。”可見,鎮遠的龍舟文化由來已久。

20世紀90年代中期,中國鎮遠龍舟節正式命名,此後每年端午節,鎮遠都會舉辦賽龍舟活動。2011年,這一文化活動入選第三批國家級非物質文化遺産代表性項目名錄。

㵲陽河上龍舟隊員備戰即將到來的龍舟賽

5月剛至,在鎮遠縣㵲陽河上,伴著陣陣鼓聲,一艘艘龍舟勢如破竹在河面上快速穿梭,激起層層浪花。

鼓手高坐在龍舟前端,雙手緊握鼓槌,有力地敲擊著鼓面。激昂的鼓點如同戰鼓,瞬間點燃了整個龍舟的激情。劃手們隨著鼓點的節奏,整齊劃一地揮動著船槳,動作嫺熟而有力。他們的身體伴隨著每一次划槳而起伏,船槳在水中劃出一道道優美的弧線,推動龍舟在㵲陽河上破浪前行。這是龍舟隊員正在為即將到來的龍舟賽事進行訓練。

“接下來一段時間我們會針對體力,耐力,配合度這些展開訓練,提高大家的默契度,爭取在這次的龍舟比賽拿到好成績。”魚米都坪龍舟隊隊長蔣金辰介紹。龍舟隊中,有經驗豐富的老隊員,也有初出茅廬的新面孔。新老交替,在他們的身上,可以看到獨屬於鎮遠龍舟精神生生不息的生命力。

龍舟賽在鎮遠不僅是一項傳統的體育競技活動,更是當地百姓生活中的重要文化盛事,承載著人們對美好新生活的願望和對傳統文化的堅守。每年的龍舟賽事都吸引了來自四面八方的遊客和觀眾,他們齊聚在㵲陽河兩岸,為龍舟隊員們吶喊助威,共同感受鎮遠獨特的文化魅力。

臺江:苗舟破浪承古韻,獨木龍舟鑄族魂

在貴州,龍舟不僅僅是一項體育競技項目,更是一種文化傳承和民族精神的體現。許多貴州的少數民族群眾,都有著劃龍舟的傳統習俗。這些習俗往往與當地的節日、慶典等活動緊密結合,形成了獨具特色的龍舟文化。

臺江施洞龍舟。(臺江縣委宣傳部供圖)

農曆五月,在貴州省黔東南苗族侗族自治州的清水江流域,當地的苗族群眾都會舉辦苗族獨木龍舟節。龍舟節以水上龍舟競渡為載體,融合了苗族服飾文化、歌舞文化、飲食文化等,數百年經久不衰,沿襲至今。

苗族獨木龍舟造型獨特,由三根杉木挖槽並排捆綁而成,龍頭雕刻精美,色彩斑斕,盡顯威嚴氣勢。龍舟隊伍分工明確,從德高望重的鼓頭到年輕力壯的橈手,每個角色都承載著特殊使命。這種嚴謹的組織形式,體現著苗族人民的智慧與團結。

獨木龍舟的製作過程充滿儀式感。依傳統,需在龍年十月“末”日,全寨集資購置杉木,祭祀“樹神”後開工。從採木、鑿舟到下水,每個環節都遵循嚴格儀規,凝聚著全寨人的心血。造好的龍舟還要修建專用“龍舟棚”,舉行慶賀儀式,足見苗族對龍舟文化的重視。

農曆五月二十五“大端午”,是獨木龍舟節最熱鬧的時刻。各地龍舟齊聚臺江施洞鎮,展開激烈角逐。競渡時,龍主擊鼓發令,橈手齊聲划槳,船槳翻飛間水花四濺;岸上則是踩蘆笙、跳木鼓舞、對歌等活動輪番上演,苗家婦女身著華麗盛裝,銀飾叮噹作響,構成一道絢麗風景線。

臺江獨木龍舟節。(臺江縣委宣傳部供圖)

與其他地區不同,苗家視龍為吉祥象徵,競渡結束後還有“吃龍肉”習俗。這一獨特傳統,既體現苗族對龍的敬畏,又展現其樂觀豁達的民族性格。獨木龍舟節完整保留了苗族原生態文化,從儀式到服飾,從飲食到歌舞,都是苗族文化的活態傳承,被譽為“活著的民族文化博物館”。

光陰荏苒,苗寨的獨木龍舟鼓手、橈手換了一批又一批,但不變的,是龍舟上成員的傳統裝扮,以及對傳統禮儀的傳承。

從古老傳説到現代競技,從民族習俗到文化品牌,貴州賽龍舟文化始終與時代同頻共振。在這片充滿生機的土地上,龍舟不僅是劈波斬浪的競技工具,更是傳承文明的精神載體。

近年來,貴州各地依託龍舟賽事,積極推動文體旅融合發展。通過舉辦龍舟賽,各地“聚人氣、促消費、提經濟”,進一步提升了旅遊品牌形象。未來,貴州還將繼續挖掘龍舟文化內涵,創新賽事形式,豐富文旅産品供給,讓龍舟賽事成為展示貴州形象的重要窗口。(貴州日報天眼新聞記者 楊陽萌)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。