從春種到秋收,今年我國産糧第一大省黑龍江克服局地發生新冠肺炎疫情、農資價格上漲、局地旱澇等不利影響,糧食生産喜獲“十八連豐”,糧食産量有望再創歷史新高。“十八連豐”成績的取得,得益於近幾年黑龍江省不斷加快推動農業現代化,提高農業科技化水準,良種良法配套,加大黑土地保護等措施,黑龍江糧食綜合生産能力不斷提高。

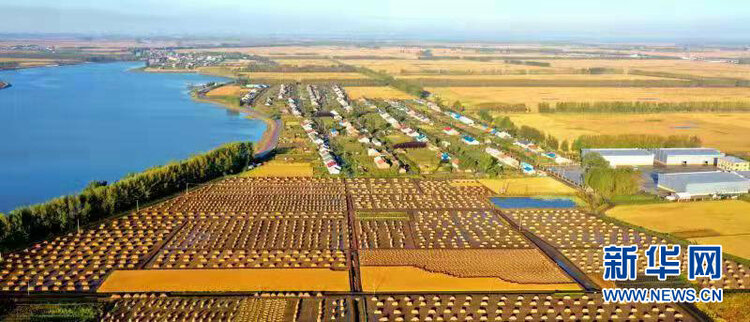

黑龍江省綏化市北林區秋收航拍圖 攝影 田玉

黑龍江友誼農場秋收圖 攝影 徐宏宇

科技化助推農業高效運行

東北大地,銀裝素裹,黑土地進入休眠期,為來年的農業生産積聚能量。

近年來,黑龍江不斷完善現代農業生産體系,向機械化、科技化要産能,爭當全國農業現代化排頭兵。黑龍江省富錦市長安鎮高家村種糧大戶姚洪田今年種了330畝水稻,畝産量達到1200斤。姚洪田説,這主要得益於農業科技的推廣、品種的改良。

黑龍江新華農場秋收圖 攝影 劉洪軍

8月份,在姚洪田的水稻田埂上,安裝了一盞盞太陽能殺蟲燈。“天剛擦黑兒,燈就亮了,一晚上誘殺的幼蟲,可以裝滿燈管下面的小罐。”姚洪田説,夏管時節他每天早晨都會來稻田清理蟲罐,這種物理防治技術減少了蟲害,農藥就用得少,種出的水稻更綠色健康,每斤比市場價要多賣出兩三分錢。

黑龍江省北安市革命現代農機專業合作社今年秋收用衛星導航的大農機收割玉米,合作社理事長李富強説,聯合收割機集合世界上一流的收穫機械科技,裝有衛星定位自動導航系統。在駕駛艙可以看到,玉米的水分、産量、收穫面積在司機邊上的顯示屏上實時更新。

今年秋收時,在北大荒集團紅衛農場有限公司的一處農業先行示範區,3台無人駕駛智慧聯合收割機自動轉彎,在稻田裏發出隆隆轟鳴聲。紅衛農場有限公司農機科科長李岩説,借助北斗導航衛星定位,無人駕駛收割機每天可收穫70畝左右,與傳統收割相比,提高了收穫精度,作業品質標準更高、收穫損耗更小,減輕勞動強度。

在廣袤的黑土地上,機械減損、保護性耕作……現代農業科技和大數據應用在農田裏“大顯身手”,讓糧食生産更有“科技范兒”,收穫品質更高,農民秋收更輕鬆。

去年以來,北大荒集團建三江分公司共建設了6個“無人化農場”示範點,可以實現無人駕駛智慧插秧、智慧化葉齡診斷等。當地的農業技術人員正在加快數字農業、智慧農業建設,為生産插上科技的翅膀。

2020年,黑龍江省農業科技進步貢獻率達68.3%,高於全國平均水準。

好種子源頭助力豐收

黑龍江省八五〇農場第三管理區種植戶武洪巍今年種了302畝玉米,收穫307.8噸。“每畝一噸,實現‘噸糧田’,除了管理好、天幫忙,選擇高産新品種也是關鍵。”她説。

黑龍江新華農場秋收圖 攝影 劉洪軍

“種源基地是糧食增産可靠保障。”北大荒集團農業發展部農業技術服務中心主任段蘭昌説,背靠4400多萬畝優質良田的北大荒集團,在種子育、繁、推一體化發展上具有得天獨厚的優勢,為優質水稻、大豆、玉米品種擴繁提供了保障。

“品種更新是糧食增産的不竭動力。”段蘭昌説,“龍墾2021”等墾川香系列水稻新品種、“墾沃6339”“科沃931”等玉米新品種、“龍墾310”“龍墾3092”等大豆新品種在生産上均有優異的表現,為品種迭代更新注入了活力。

據統計,近年來,北大荒集團通過審定農作物新品種近200個,自主研發的優質水稻品種累計推廣1000多萬畝。

行走在東北大地,除了看到豐收的喜悅,還可以聽到一個聲音:國産優良品種越來越多,從源頭上保障了國家糧食安全。

今年秋收之際,在黑龍江省綏化市北方大豆科研所試驗田,市農業農村局在田間組織了一場大豆新品種現場測産評估會。工作人員採用機械實收和田間採點並行的方法,現場宣佈測産結果:5個試驗品種實測平均畝産570.3斤。

聽到這個數據,綏化市北方大豆科研所所長曹巨金露出笑容。他説:“大豆單産低一直是制約我國大豆産業振興的重要因素,試驗高産品種彰顯了我國大豆新品種的高産潛力,有利於大豆種業振興,提升種植效益。”

黑龍江江濱農場秋收圖 攝影 劉洪軍

七星農場種植戶李振春今年種了300多畝水稻,喜獲豐收。“畝産1400斤,我種的品種是‘龍粳31’,這個品種穩産高産、抗病抗倒伏。”

如今,黑龍江省農科院水稻研究所培育的以“龍粳31”為代表的龍粳系列品種,已成為黑龍江省三四積溫帶的主導品種。

作為全省農業龍頭單位的黑龍江省農科院一直高度重視種子問題,始終堅持把良種創新作為農業科技創新的核心,不斷豐富寒地農作物種質資源類型。目前,黑龍江省農科院育成的農作物新品種在全省覆蓋面積穩定在每年1億畝左右,佔全省播種面積50%以上。

保護好“耕地中的大熊貓”

綏化市綏棱縣克東向榮現代農機專業合作社去年種了7000余畝玉米,今年輪作改種大豆,每畝補貼150元。合作社負責人劉峰説,輪作讓病蟲害減少,黑土地“歇口氣”,提高土壤肥力。

近年來,針對黑土地退化,黑龍江省不斷加大保護力度。開展耕地輪作試點,是黑土地保護的有效措施,可以解決連作造成的土壤養分偏耗,實現耕地資源永續利用和農業可持續發展。

黑龍江省探索形成以秸稈翻埋還田和覆蓋免耕等模式為主的黑土地保護“龍江模式”。這些模式可以基本適應全省所有耕地。

10月8日,在黑龍江省八五〇農場,種植戶武洪巍在自家玉米地裏展示成熟的玉米 攝影 董金虎

記者從黑龍江省農業環境與耕地保護站了解到,黑龍江省通過在海倫、樺川等4個縣(市)示範秸稈翻埋還田黑土層培育模式,6年平均玉米增産約10.2%,大豆增産約12.3%,土壤有機質含量提高3.2克/千克,黑土層保護深度在30釐米至35釐米,達到東北黑土地保護規劃綱要要求。

以秸稈碎混還田和增施有機肥為核心的培育模式,採用秸稈和有機肥混合翻混、松耙碎混核心技術,通過玉米大豆輪作,配套免耕覆蓋等,達到了肥沃耕層的效果。專家介紹,這種模式適合黑龍江省第四、五積溫帶約4000萬畝耕地。6年的示範結果顯示,大豆增産11.3%以上,玉米增産10.5%以上,有機質提高2.4克/千克,肥沃耕層達到了30釐米以上。

四免一松—保護性耕作模式,針對松嫩平原西部風沙、乾旱、鹽鹼等問題,採用秸稈覆蓋免耕配合深松的保護性耕作技術,適合齊齊哈爾和大慶等黑龍江西部地區。齊齊哈爾市龍江縣通過實施該模式,僅2年時間,試驗田的土壤有機質含量就提高了5%,速效氮、速效磷和速效鉀均提高了10.5%以上,玉米增産10.8%。

坡耕控蝕增肥模式是在坡耕地上,通過等高橫向種植、修築等高地埂、種植生物籬等措施防治水土流失,通過秸稈和有機肥還田培肥土壤,適合環小興安嶺地區坡耕地約1200萬畝。3年試驗結果,作物增産約13.8%,蓄水能力提高30.1%,保水能力提高20.9%,速效養分增加15%,徑流量減少95.4%。

近5年來,黑龍江省加大黑土地保護力度,已見成效。監測數據顯示,試點地區耕層平均厚度由2014年的19.8釐米,提高到23.3釐米。“十三五”時期,黑龍江省累計落實黑土地保護示範區面積1000萬畝,土壤有機質平均含量比2015年提高3.6%,耕地品質平均提高0.54個等級,耕地輪作休耕試點面積累計達4050萬畝,秸稈綜合利用率達91.48%。(記者 王春雨 王建 )

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。