原標題:城鄉空間出現新的“創意聚集地”——為何一面墻也能“出圈”

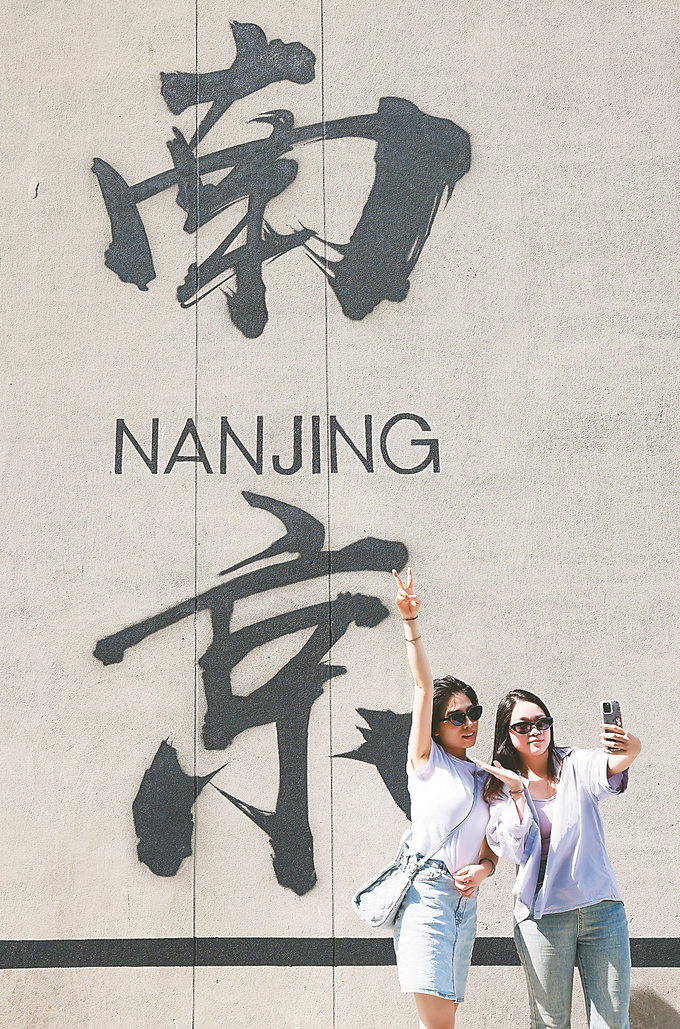

遊客在悅動·新門西“南京”墻前打卡拍照。 《新華日報》記者 趙亞玲 攝

南京“馬路動物園”。 (受訪者供圖)

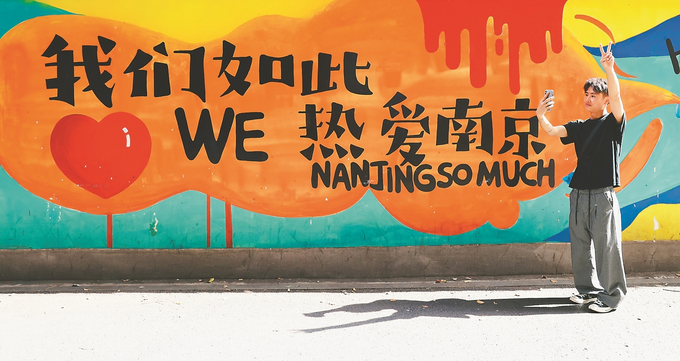

南京金銀街網紅打卡墻。 《新華日報》記者 趙亞玲 攝

一面空墻能做什麼?城市裏的一面墻,可以是時尚摩登的“網紅打卡地”,也可以用滿滿懷舊風激活城市記憶。走進一座座村莊,繽紛墻繪也在美麗鄉村建設中扮演著舉足輕重的角色。

以墻壁為紙,揮毫潑墨,原本我們習以為常的一堵堵墻,成為了“創意聚集地”。如何做好“墻上美學”這篇大文章,在城鄉建設中更好地彰顯美的魅力、文化的魅力,推動藝術更好地融入城鄉景觀,提升人們的幸福生活指數?

“小破街”煥新——用色彩講述光陰的故事

在繁華都市,一面墻可以承載獨特的城市文化符號。

在南京市鼓樓區雲南路、上海路交界處,穿過一座由“JINYIN STREET”字母雕塑堆壘而成的景觀,幾面色彩濃烈、畫風活潑的墻繪,十分奪人眼球。“我們如此熱愛南京!”“沒錯!我們都熱愛鼓樓!”墻面上,各種膚色的青年角色拿著喇叭,歡樂地奔跑呼喊。節假日時,在墻繪前等待合照的年輕人經常排起長隊。

“一脈金銀,百步東西”。再往前走,咖啡店、啤酒吧、鮮花坊、麵包店、文創市集……路邊一字排開多個彩色集裝箱小店,讓金銀街這條長200多米的街巷兼具國際范兒和藝術氣息。“兩年前,這裡還只是我們倒垃圾、拿快遞要路過的小破街。”一名附近的居民説。

這片區域是南秀村社區居民生活的地方,也坐落著南京大學鼓樓校區、中美文化研究中心,曾是南京最早的外國人聚集地之一。幾代中外學子在此度過青春年華,東西方文化也隨之交融碰撞。

在接到改造任務時,新廈集團金銀街國際青年藝術街區項目負責人張榮心裏直打鼓,南京老城街巷何其多,金銀街如何改造才能別具一格?

墻面改造是第一步。“考慮到周邊有不少南大學子、國際友人,我們就想到‘國際青年藝術街區’這個主題。這些年輕人對南京是什麼樣的態度?他們想對這座城市説些什麼?”張榮回憶起墻繪創作初衷,“最終,我們敲定用青年‘動態化’和吶喊心聲的方式來呈現。”

一系列墻繪在2022年底正式完工。明亮大膽的撞色、充滿活力的人物、顯眼上口的文字在遊客心裏拋下一個個“記憶錨點”,構成很多人Citywalk時的“鼓樓印象”。

墻繪不僅是視覺享受,更是心靈觸動。“讓每一個看到這些墻繪的人感受到南京的熱情、多元和包容,就是我們最大的成功。”張榮説。

除在老舊墻面上進行藝術創作,打造城市新時尚,這些美好的“打卡墻”更以斑斕的色彩和生動的形象,點綴著城市的每一個角落。

初夏,悅動·新門西産業園,一面墻前面排著長長的隊,這都是等待與網紅“南京”墻合影的遊客,還有專業攝影師架著“長槍短炮”,熱情地提出幫遊客免費拍照。陽光穿過梧桐葉,在墻面上投下斑駁樹影,白墻上的“南京”兩個黑字顯得十分大氣雅致。來自常州的何女士此次旅行南京,特地安排一個下午在這裡。“來南京好多次,傳統景點都玩過了,從網上看到這面‘南京’墻,感覺挺出片的。”她還在社交平臺蒐集打卡攻略:在陽光好的時候,拍墻面的樹影;人身最好站在畫面左下角或右下角……

誰都沒想到,簡簡單單白墻黑字的一幅墻繪,竟然“火”了起來。現在,遊客不再只是景點的消費者,更是文旅內容的創作者和傳播者。當遊客將在“南京”墻前拍攝的照片傳播出去時,“南京”這兩個字是最直接的打卡記錄,整面墻繪也成了畫面主角最純粹的背景板。

“販夫走卒,皆有六朝煙水氣。”南京近年來打造的“南湖記憶”項目,賦予城市更新以新的亮點。短短500米,“南湖記憶”營造出上世紀80年代的懷舊場景,路邊的墻變身為小賣鋪、理髮店、民居等經典場景,復古的電視機、餅乾盒等老物件的擺設,讓大家仿佛穿越時空,回到那個年代。

一面面墻像是時間的見證者,默默地記錄下時代的變遷,讓走進這裡的人們,都會不經意間停下步伐,感受著城市的故事。

轉角遇見美——好一幅鄉村振興圖

墻畫能以小成本改動,帶來直觀的鄉村面貌改變。通過妙筆勾勒,鄉村一面面斑駁的舊墻體,變成一幅幅有顏值、有故事的鄉村振興圖畫,甚至能促進鄉村農文旅融合發展,實現以“小切口”推動“大變化”。

高淳是南京的最南端、後花園。沿山路走進一片松林,椏溪街道橋李村高村就藏在深處。成片的向日葵越曬越艷,順著蜿蜒的小路,藍天白雲下是綠油油的茶園,兩位扎著頭巾、挎著竹簍的採茶女正在茶樹間忙碌。

兩年前,橋李村在全國美麗鄉村示範村的基礎上提檔升級,彼時,眼前這幅畫面原本只是一堵老舊灰色水泥墻。由於正對著村口,橋李村黨總支書記戴文韜認為,“這樣不行,美麗鄉村美麗鄉村,就是要讓每個人進村的第一眼,就覺得美麗嘛!”

經過長達一年的修路、清淤、綠化改造,再根據地形地貌,將特色富民産業融入墻繪中……如今,高村的“第一眼”徹底變樣,一幅墻繪將民房外墻化為自然風景的一部分,有客來斯,分不清是人在景中走,還是身在畫中游。

橋李村有山有水,有千畝有機田園。茶樹漫山遍野,橋李村村集體牽頭組織蘇峰經濟林果專業合作社,先後吸引300多名村民入社,“蘇峰”茶葉品牌將碧蘭針、碧螺春、雨花茶和白茶等一批高淳特色茶葉推向全國。

“有客商來,看到這幅墻繪,第一時間就對我們村的人居環境很滿意,自然也就對我們的茶葉品質很信任。這些年,村裏景色美了起來,村民錢袋子也鼓了起來,2023年我們村人均可支配收入達3.7萬元。”戴文韜説。

綠水青山間,一幅“鄉村圖”,繪出一座座村莊的美麗致富路。

一灣碧波在山脈間流淌,兩岸金黃的水稻在微風中搖曳,鮮紅的黨旗下,一隻有力的大手抓住一簇豐産的小籽花生……南京市溧水區白馬鎮浮山村豐收季的美麗景象,被定格在村口一間民房的墻面上。

2023年暑期,南京林業大學藝術設計學院“藝繪鄉風”團隊來到浮山村走訪調研,對這裡的悠久歷史和富饒興旺印象深刻。8月底,幾名年輕人帶著顏料、畫筆,頂著似火驕陽一筆筆繪出欣欣向榮的浮山景象。

墻繪中那簇肥嘟嘟的“小籽花生”是浮山人心中的致富果。浮山村第一書記張宇翔介紹,浮山村的土是夜潮土,由遠古火山口噴漿形成,這種土種出的小籽花生顆粒飽滿、口感爽脆,營養含量高,用古法工藝,慢火炒制,香氣撲鼻。

如今,村裏有專業的花生種植科研機構指導花生的種植和培養,還舉辦花生節,開設兒童農耕課堂。“遊客參加花生節,都會在這面墻前打卡拍照。這幅畫展示了浮山人的勤勞和智慧,它是我們村的文化地標!”張宇翔説。

南京大學城市規劃設計研究院小城鎮與鄉村規劃分院主任規劃師袁鴻翔介紹,隨著近年文旅大熱,鄉村規劃和建設融合互聯網思維,求新求變,創新出不少有梗有趣的墻畫。南京市浦口區永寧街道大橋社區余灣組的墻畫于細節處彰顯趣味性,在不起眼的墻角處,因陽光下柿子樹陰影投射在墻壁上,創作者只在投影處寥寥幾筆畫出“有柿沒事來坐坐”的文字圖案,輕鬆愜意的鄉土風情躍然墻上。還有的鄉村借助上下坡的建築高度差,巧用視錯覺,繪出立體墻畫。

“這些墻畫根植于本村,不氾濫、不過度、不空洞,是創作者基於當地原生景觀和主題特色的再創造,這些做法也是鄉村規劃提倡的微改造營建手法,因為鄉村並非靜止不變,以恰當、適度的方式擁抱時代,能夠在鄉村更新中持續激發村莊活力,從而更好地保留鄉土氣息、傳遞鄉愁記憶。”袁鴻翔説。

不止于美——讓特色文化符號躍然墻上

優秀的墻畫,不僅能提升城鄉顏值,還繪出文化底色,讓原本不起眼的墻壁發揮價值,變“景觀墻”為“知識墻”“村史墻”“教育墻”,承載著更為重要的社會作用。

《新華日報》記者了解到,有的鄉村將白墻作為村裏孩子美術課大課堂,發揮孩子的想像力,讓他們繪出自己眼中的鄉村風貌,繪出充滿個性化和人文情懷的墻畫。還有些村子挖掘沉睡記憶,將名人典故、村史展覽畫在墻上,增強村民對家鄉的認同感和自豪感。此外,有些村莊有高速公路或鐵路穿過,這些地方屬於綠化種植難以養護的死角,但可以借助墻繪展示村莊原有特色,讓邊角空間轉變成村莊特色展示墻。

一面面墻,如何與城市氣質相得益彰、同頻共振?

走過十字路口,突然看到一隻長頸鹿正從墻上探頭望向你!一座“馬路動物園”,將各種動物搬上“博愛之都”南京的大街小巷。

為了增進市民遊客對本土動物的了解,更好地保護身邊的“動物鄰居”,南京萬象天地附近的墻畫讓野生動物科普知識“上墻”。野豬,南京本土動物,酷愛上街刷存在感的“二師兄”,以獨特的覓食和排泄方式在林地中推開道路,為其他小動物創造良好生活環境;4月,揚子鱷終於結束冬眠,開始上岸曬太陽啦,它們曬太陽時保持不動,常被人們認為是木頭雕塑,其實這是它生命中最自然的狀態;獐又名河麂,害羞但敏捷,為保護自己,獐放棄適宜的濕地生境,退居到山林中,希望在未來,我們能幫助它們回到自由自在生活的水邊……

“馬路動物園”墻畫還延伸至整個秦淮區夫子廟街巷,從南京萬象天地出發,沿雲章公所、黑簪巷、弓箭坊、金沙井等區域,有近20個“動物鄰居”相關的墻畫科普繪在街巷墻壁上,引發眾多市民關注。

“希望通過繪畫表達出自然和動物的趣味性,科普動物自然真實的生活習性,讓大家能從墻畫中産生更多了解和保護野生動物的興趣。”“馬路動物園”墻畫設計者、插畫藝術家大寶説。“馬路動物園”分享動物們自然的情緒狀態、生存環境、習性表現等,將生態保護相關科普引入市民遊客日常生活,吸引大家主動打卡,並關注城市生態環境保護。

隨著墻成為我們生活中越來越重要的審美對象,《新華日報》記者發現,各地匆匆上馬的墻繪,也容易氾濫俗套,落入窠臼。怎樣才能做到增色而不添亂,更好地添彩百姓生活?

“美麗鄉村初始階段時,各個鄉村不知道在墻上畫什麼,許多地方就將房子刷白,在院墻上畫二十四節氣、梅蘭竹菊、三字經等圖案或字樣。這樣的墻畫可以説聊勝於無,村民和遊客並不買賬。”袁鴻翔觀察發現,近年來在不少鄉村,墻畫內容也經歷變遷升級——從浮于表面,到深耕並反映鄉村歷史,有內容有創意,很吸睛。

“墻畫一定不能盲目跟風,應該少而精。”南京大學建築與城市規劃學院教授周淩提醒,尤其是傳統村落極其脆弱、不可再生,必須重視當前村莊現狀,使古村落能夠真實、完整地傳承於世。鄉村在規劃落地墻畫時,應先調研、再動筆,提煉出鮮明的“村莊標識”和“文化符號”,這樣才能讓當地的風土人情、歷史文化、産業特色躍然墻上。(新華日報 記者 陳雨薇 劉春 顧星欣)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。