編者按:

2025年是西藏自治區成立60週年。60年來,在中國共産黨領導下,西藏社會制度實現歷史性巨變,經濟社會發展創造了“短短幾十年、跨越上千年”的人間奇跡。新華社常年紮根西藏的資深攝影記者,用他們的鏡頭,經年累月,記錄下這歷史長河中的滄桑巨變。

土登出生時“註定是農奴”,但在西藏民主改革後,他的命運發生了根本改變。依靠不懈的努力,土登進入了大學,並最終成長為新華社的攝影記者,見證了西藏翻天覆地的變化。他用相機記錄了從20世紀70年代到21世紀初西藏許多重大事件和眾多人物故事,同時也成就了他自己的故事。

1954年,我出生在拉薩一座貴族莊園的馬廄裏,我的姐姐也同樣出生在這裡。我們的父母是莊園裏的農奴。那段歲月對我來説,雖然不長,卻留下了無法磨滅的記憶:母親從早到晚都在捻毛線,我記得她的雙手,從腫脹、變形直到潰爛,但我們一家人卻從沒穿過母親捻的毛線織成的衣裳。

在封建農奴制度下的舊西藏,我和姐姐,以及我們各自的孩子,必定會像我們的父母和祖先一樣,世代為農奴,但命運的逆轉出現了——1959年,國務院頒布命令,解散西藏地方政府,廢除政教合一的封建農奴制,在西藏實行民主改革。我們全家和西藏的百萬農奴一起翻身得解放,我們的命運也從此得到根本改變。

我上了小學、中學,後來又被推薦上了大學——1971年,我被中央民族學院藏漢翻譯專業錄取。1975年,我大學畢業被分配到新華社西藏分社當了攝影記者。

從農奴到記者,你能想像嗎?我想像不到,我父母也想像不到,但我的故事,這才剛剛開始。

沉醉在“攝影天堂”

70年代,攝影對於西藏絕大多數人,不,可以説對於全國絕大多數人來説,都是陌生的領域。幸運的是,我得到了新華社的攝影前輩們的幫助,我自己也努力學習採訪、拍照、洗印等方面的技巧。經過4年的苦練,我終於拿到了人生中的第一部相機,也從此正式開始了攝影記者的生涯。

這是我剛剛拿上相機時拍攝的照片:西藏自治區大型農田水利工程——年楚河綜合治理工程正在加緊施工。這個工程完成後,年楚河流域就成為西藏重要的商品糧基地之一。(1979年1月19日發)

初當攝影記者,背起心愛的照相機,走進雪域高原,我覺得走進了“攝影的天堂”,一切都是那麼新奇和神秘。神秘是一種魅力,更是一種動力,它使你自然地涌動起一種激情:這裡的雪山是故事,聖湖是故事,寺廟是故事,許多的英雄模範更是故事。我覺得作為一名攝影記者應有的品質,是不怕吃苦和不畏艱險,要勇敢地去探索和發現。

從那時候開始,我用相機見證了西藏翻天覆地的變化,記錄了西藏重大事件和眾多新聞人物的故事。

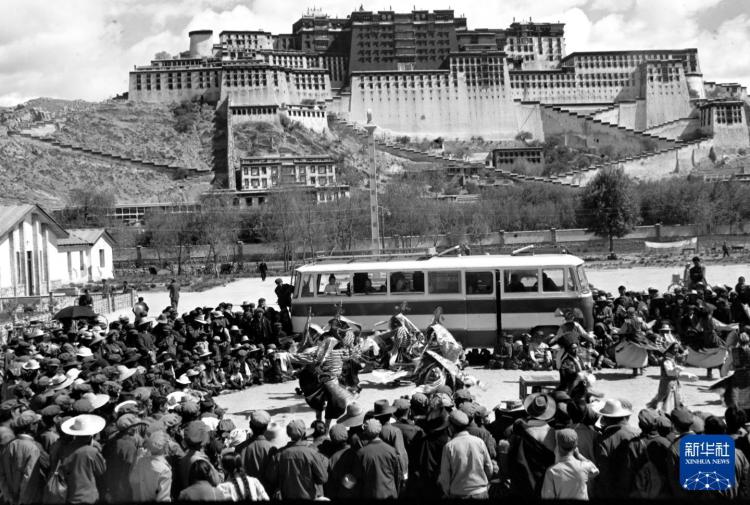

1981年5月23日,西藏自治區各族人民熱烈慶祝西藏和平解放30週年,在拉薩隆重舉行文藝演出。這是業餘藏戲隊在勞動人民文化宮廣場演出古老藏戲《卓娃桑姆》的場面。

西藏聶拉木縣宗堆公社社員阿旺(左三)開茶館做生意,收入了4萬多元。圖為他在日喀則貿易公司購買了一部彩色電視機。(1984年11月17日發)

國家重點建設項目青藏公路改建工程,經過築路軍民12年的艱苦奮戰後全部竣工。這是滿載物資的汽車行駛在青藏公路上。(1985年8月13日發)

西藏自治區班戈縣牧民次仁頓球(右)和熱巴倆弟兄用望遠鏡觀察畜群。(1987年10月7日發)

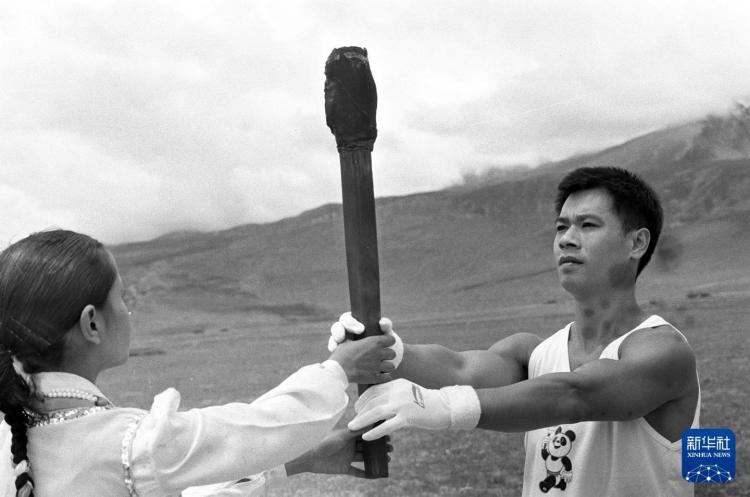

1990年8月7日,第十一屆亞運聖火火種在西藏取得。這是負責採集火種的15歲的藏族姑娘達瓦央宗(左)將火種交給運動員李寧。

腰挂BP機、手持“大哥大”的藏族女商人拉珍正和四川的客戶洽談生意。(1994年5月31日發)

1995年8月27日,西藏日喀則雅魯藏布江大橋建成通車。它的建成結束了日喀則地區無大橋、長期靠牛皮船渡河的歷史。這是當地人民載歌載舞,慶祝大橋建成通車。

羊卓雍錯邊的羊群。羊卓雍錯藏語意為“碧玉湖”。當地百姓流傳著這樣一首民歌:“天上的仙境,人間的羊卓;天上的繁星,湖畔的羊群。”(2004年9月19日攝)

2006年7月2日零時31分,首趟進藏的“青1”次列車安全抵達目的地——西藏拉薩火車站。“青1”次列車1日上午11時05分從格爾木火車站啟程,全程運行1142公里,歷時13小時26分到達拉薩。

2008年4月29日,拉薩市園林工人在佈置花卉景觀。當時,拉薩市區的主要街道擺放了花卉和奧運標誌,迎接北京奧運會倒計時100天。

在雪域高原上採訪拍攝了30多年,我幾乎走遍了整個西藏,也受到一些同行的鼓勵和誇讚,但我沒有覺得自己做了什麼了不起的事:我出生在這片土地,我對這裡的山水,對這裡的老百姓,有一種特殊的感情。我覺得我的故鄉真是太美了,想要讀懂她,就要用心體會:宗教、文化、民俗風情,包括藏戲、民族歌舞、藏族節日……那是我窮盡一生也拍不完的題材。

騎馬掉進冰河

剛參加工作時,西藏分社只有一輛吉普車,不能滿足所有記者的採訪需要。我和同事下鄉經常靠搭便車、騎馬,還要帶上口糧和被褥。

1976年的冬天,一位老記者帶著我下鄉採訪,這是我人生中的第一次採訪。我們坐上拉薩運輸四隊的大貨車,前往藏北高原的安多縣採訪陳金水——當時世界海拔最高有人值守的氣象站建立者,曾堅守藏北高原33年。

坐著大貨車抵達縣城後,我又得到了一個新的採訪線索,但要騎馬才能抵達採訪地。早上出發時,河面已經結冰,我牽著馬從冰上過河,到了下午,採訪完畢再過河時,冰已融化,成了冰水泥潭,馬走到河中心,我連人帶馬掉進了冰水中。幸而馬奮力掙扎,終將我馱過河,躲過一劫。

1976年陳金水在西藏海拔4800多米的安多氣象站,手把手地向年輕的藏族氣象工作者傳授技術。

陳金水1956年畢業于北京氣象學校,當時正逢西藏自治區籌備會成立,中央決定選調一批氣象人員進藏。聽到這個消息,血氣方剛的陳金水,在志願書上寫下了“到艱苦的西藏去,保證服從分配”的誓言。

當時,我國在青藏高原的氣象研究還是一片空白。為了填補這個空白,為西藏建設提供完善的氣象資料,陳金水和同事們開始了艱難而又漫長的資料收集,並進行了氣象方面的紮實研究。1963年10月,陳金水在海拔4802米的安多建立了當時全球最高的氣象站。

這是多麼重大而新奇的一件事啊!我深深地被這位有理想有建樹的科學家感動了。我當時拍攝了一組陳金水在氣象站工作的照片,20年後的1996年,中國氣象局發出向陳金水學習的號召,這組20年前拍攝的照片展示了當年的人物和場景,也展示了“陳金水們”為祖國為事業的獻身精神。

拍攝完陳金水的第二天,我沒有休整,又搭貨車翻越唐古拉山,前往海拔5000多米的布曲公社採訪。坐著人貨混裝的貨車,一天下來灰頭土臉,抵達鄉里的時候,衣服已經看不出布紋了,當地幹部看到我的時候,我一臉黑一身土,他們不敢相信我是新華社記者。而從鄉里到我要去採訪的布曲公社,要經過長江源頭布曲河,騎馬又走三天,屁股都磨出血了。

跟著馬隊闖“孤島”

西藏林芝市的墨脫縣,因大山的阻隔,在2013年之前,是全國唯一不通公路的縣。縣裏所需物資全部要靠人背馬馱運輸。

1983年,我前往墨脫採訪。對於這次採訪,我的心裏早有準備:一不怕苦、二不怕死,我就是要用自己的相機為這個鮮有記者去過的地方,為這個當時被人們稱作“孤島”的地方做歷史的記錄。我背著20多斤重的攝影器材,跟著當地的馬隊,沿著山間狹路,中間要翻越原始森林,過河淌水時還要忍受著螞蟥、毒蟲的叮咬,就這樣一步一步走了1個多月,終於抵達墨脫。

墨脫縣門巴族人的村莊。(1983年11月22日發)

看到雲霧繚繞的村莊和那些淳樸善良的人們,我一下子激動起來,這一個多月的艱難困苦全都被拋到了九霄雲外,稍作休整,我立刻拿上相機記錄起來:人工編織的繩索橋、稻田裏插秧的村民、歡快熱鬧的篝火晚會……這些具有當地民族風情且不被人所知的場景、人物照片先後被海內外報刊在顯著位置上刊發。

圖為1983年拍攝的墨脫縣的藤網橋。(1983年11月22日發)

墨脫縣門巴族社員在稻田裏插秧。當時的門巴族人民修了梯田,常年耕作,增加土地肥力,使糧食産量逐年上升。(1983年11月22日發)

門巴族的篝火晚會。(1983年11月22日發)

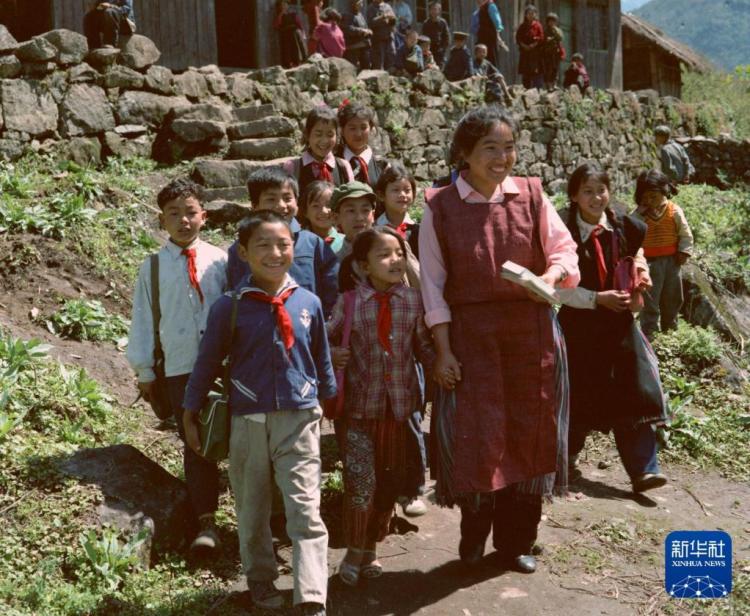

墨脫縣一所小學的孩子們和他們的老師。(1983年11月22日發)

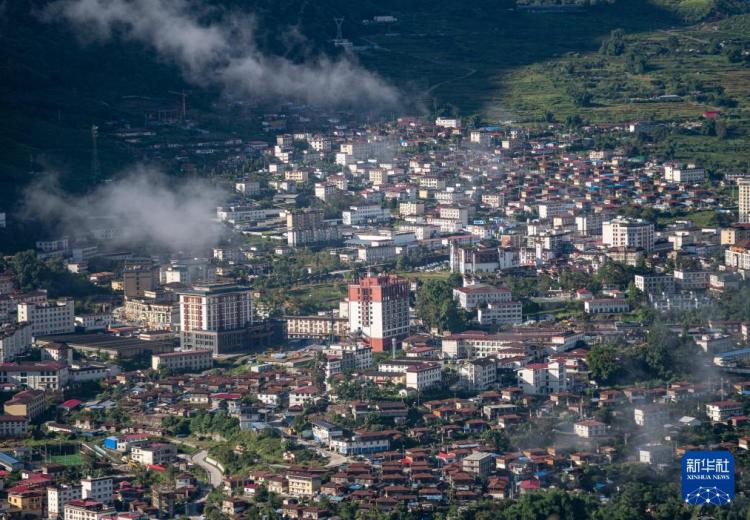

從20世紀60年代起,政府多次投資修建通往墨脫的公路。但因地質結構複雜、自然災害頻發等因素,公路屢建屢毀。2013年10月31日,全長117公里的墨脫公路終於貫通運營,“孤島”成為了歷史,墨脫迅速成了西藏開發建設熱點和旅遊勝地,而我當年拍攝的圖片成了人們了解過去的記錄和見證。

2013年10月31日,墨脫公路正式通車,這標誌著墨脫將正式擺脫“全國唯一不通公路縣”的歷史。這是車輛駛進墨脫。新華社記者 覺果 攝

2023年10月13日拍攝的墨脫縣城。新華社記者 孫非 攝

看著同事們拍攝的墨脫公路通車以及如今墨脫縣城的照片,我的心情比當年初見墨脫時更加激動——這樣的滄海桑田不僅僅是照片上的一個個瞬間,更是改變故鄉人命運的實實在在的變化。

哪艱險哪就有新聞,越是艱險越向前。受到墨脫採訪的鼓舞,1986年,我又參加了中日聯合登山隊攀登章子峰的攝影報道,在這次報道中,我在海拔6000多米的營地與登山隊員們同吃同住許多天。

1986年5月10日至11日,中國—日本長野聯合登山隊的24名隊員分兩批成功登頂位於西藏定日縣內海拔7541米的章子峰。圖為登山隊員結組向峰頂進發。

1989年,我在海拔5000多米的唐古拉山一帶,採訪報道道班工人養護青藏公路的事跡。在零下三十多度的冰天雪地裏,我的手幾乎握不住相機,經過十幾天的艱苦拍攝,終於完成了《青藏公路——西藏的生命線》報道,並被評為新華社社級優秀新聞作品。

1989年,青藏公路沿線,一輛汽車陷入積雪。這是道班工人協力抬車脫困。(1989年4月29日發)

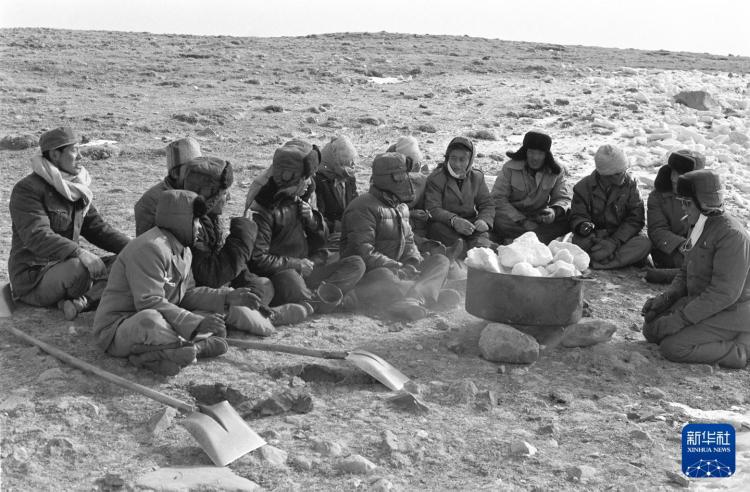

唐古拉山上常年居住著10多名藏族養路工,他們擔負著維修和保養公路的任務。這是工人們在工地上化冰燒水,準備午餐。(1989年4月29日發)

含淚拍攝孔繁森的事跡

1992年底,拉薩郊區發生地震。拉薩市墨竹工卡縣羊日崗鄉災情嚴重。時任拉薩副市長的孔繁森立即率領救災隊伍趕赴災區。得到消息之後,我便跟著這支救援隊朝著災區出發。

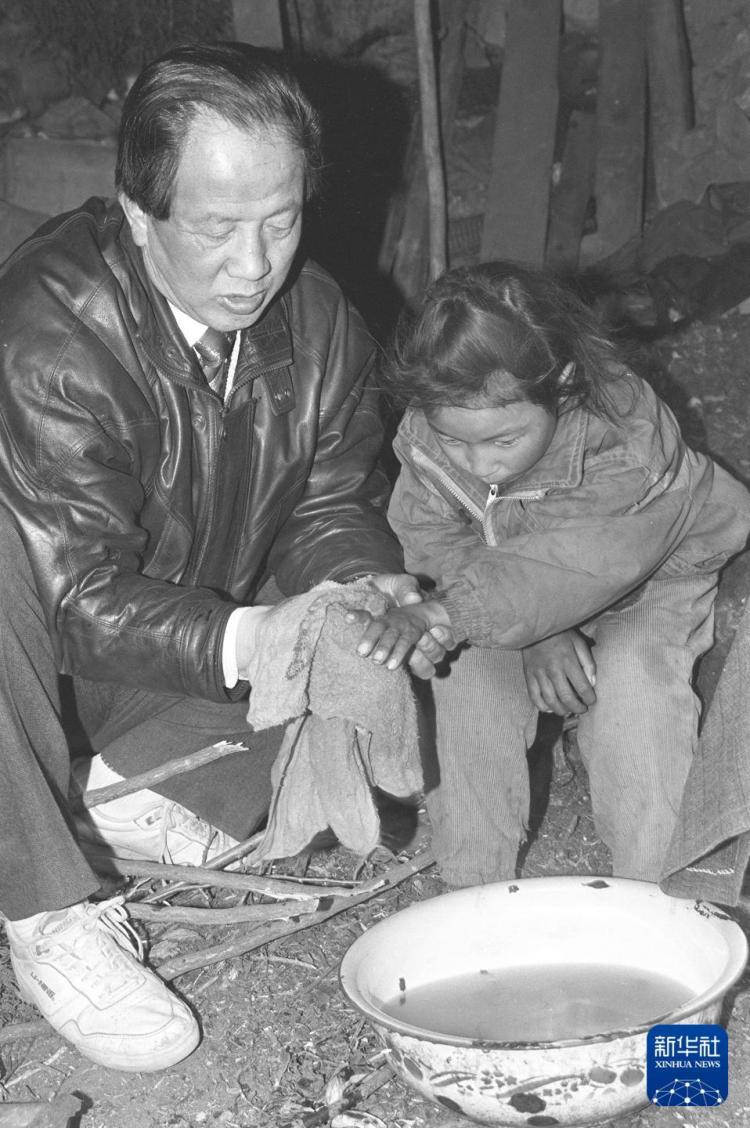

我至今仍清晰記得當時的情景:孔繁森背著藥箱,在廢墟中查勘災情。在一間簡陋的藏式土房內,一位60多歲的孤寡老人和衣躺在地鋪上,孔繁森見狀趕緊上前,躬身用藏語問老阿媽有何不適。老阿媽褲腿卷著,雙膝腫得厲害,站不起來。孔繁森二話沒説,拿起臉盆,倒了些溫水,蹲下來,用雙手把老阿媽的腳洗了一遍,又洗凈了她的雙膝,然後從醫藥箱裏取出一點膏藥,小心翼翼地貼在她的腿上。臨走,孔繁森還留了幾百元錢。

孔繁森在阿裏日土縣過巴鄉為孤寡老人益西卓瑪(左)治病。

看到此情此景,我的鼻子酸酸的。那一刻,眼淚使我無法看清焦點,我是憑著感覺按下的快門。

孔繁森是我很早就開始跟蹤拍攝的一個典型人物,他由拉薩副市長調到西藏阿裏地委任書記。幾年中,他為了改變阿裏地區面貌,踏遍了幾乎所有的縣市區。1994年11月29日,孔繁森因公殉職時,身上僅有兩件遺物——8元6角錢和他去世前寫的關於發展阿裏經濟的12條建議。

孔繁森慷慨地為老阿媽捐出幾百元錢,可是去世後,他的遺物中僅僅有8元6角錢;他有三個兒女,還收養了三個貧困的藏族孤兒……聽到孔繁森去世的消息,我忍不住再次流下了眼淚。

圖為時任拉薩副市長孔繁森(右二)和墨竹工卡縣敬老院內的三位孤寡老人的合影。

圖為時任拉薩市副市長孔繁森在墨竹工卡縣調研期間,專程看望7歲藏族孤兒措姆併為其洗手洗臉。

1994年,黨中央作出對口支援西藏的決定,從那時到現在,共選派11批1.3萬餘名援藏幹部人才進藏工作——無數個“孔繁森”與我故鄉人民一道攻堅克難、實幹奮鬥,讓我的故鄉,變得越來越好!

在從事攝影工作的幾十年時間裏,我除了完成報道任務外,還經常利用業餘時間去拍照。如今,我已退休,我把自己的家佈置成了一個“圖片倉庫”:在家中幾乎所有角落都能看到我拍攝的照片。照片中有人跡罕至的風景,有獨特的人文民俗,有我拍過的各種人物,更有這些年西藏發展的重要瞬間——這可以説是我記錄下的西藏發展和前進的腳步。我希望將來有機會能出一本畫冊獻給故鄉人,不辜負自己在黨的培養下做了一輩子新華社記者!

講述:土登

記者:晉美多吉

編輯:費茂華、邵澤東