中國繪畫是傳統文化的精粹與代表,沉澱著中華民族最深沉的精神追求,與西方文化正面直擊國臣,它超越時代的生命美學與發展時遭遇的困境都備受關注。

“文心雕龍——超越時代的中國繪畫傳統”研討會昨日在滬舉行。來自書畫界、理論界和媒體近20位代表齊聚中華藝術宮,研討在如今的時代背景下,中國繪畫如何從傳統中找尋到傳承的抓手、發展的路徑,幫助中國人樹起民族自信,弘揚民族優秀文化。

樹立文化自信

座談會以“文心雕龍”為題,借用了劉勰的經典文論的題目,強調中國畫筆墨的傳承與畫中的文氣。中華藝術宮執行館長李磊認為,這個研討會的題目堪稱神來之題,“文心”、“雕龍”是從文論裏借來的,借得好!文心是什麼?文心就是傳統文化裏的核心價值觀,雕龍是塑造民族的靈魂,我再補充上一個“超越”,因為這個民族的靈魂最終要是超越要騰飛的,這是我們的大課題。藝術家任務很重,接下來要為我們整個中國文化做大事情。理論家江梅説,“看到這個題目,一下子感受到座談會裏面的一種發達弘願的意圖。”

“活起來,傳下去。沒有時代精神,沒有與時俱進的精神,傳統文化很難活起來的。”日前,中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》,上海博物館原館長陳燮君解讀,這個《意見》把春風吹到上海,上海藝術家們是時候思考發揮自己的力量。

陳燮君以火熱的中國詩詞大會舉例,稱其影響力持續發酵,正是傳統文化之魅力。它落幕後帶來更多的理論思考——詩詞吟誦對傳統文化建設只是開個頭,要成為詩詞大國,復興古典詩詞,任重而道遠。

《意見》對藝術工作者提出了更加完善的模式,更富有思考的整合,需要堅持文化自信,形成文化氣象,有一種文化精神。中華文化獨一無二的理念、智慧、神韻,必將增添中華民族內心的自信和自豪。

賦予民族自信

不論東方西方,藝術都需要追根溯源。即將在中華藝術宮舉辦水墨個展的海派山水畫家蕭海春提到,許多當代西方藝術家朝拜希臘雕塑,證明他們不是虛無主義,有作為的藝術家必須探索自身的文化出處、文化歸屬。

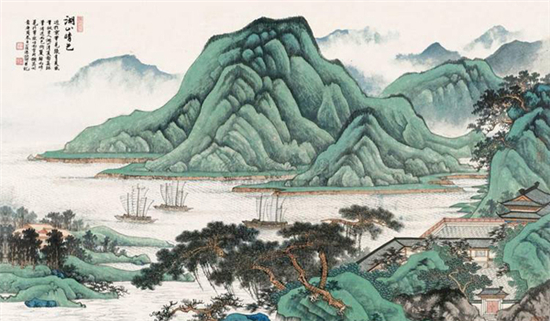

圖説:著名畫家湯哲明的傳統山水作品 網絡圖

著名畫家湯哲明堅守傳統山水創作將近20年,他提到,上世紀90年代時,有中國藝術家看衰,告誡他“抱殘守缺”沒出路,誤認為中國傳統繪畫只有進入西方體系,才能收入美術史。時間已經證明,這種觀點大錯特錯。藝術家大壺表示,如果説要向西方學習,只要先學習西方藝術家對本土藝術的尊重。

拿什麼去和西方藝術平等交流?毫無疑問,立足點和出發點是偉大的中華文化傳統,只有從此出發,交流才是對等的。有藝術思潮盲目崇拜西方藝術思潮,肢解中華文化,哪能談上創新?

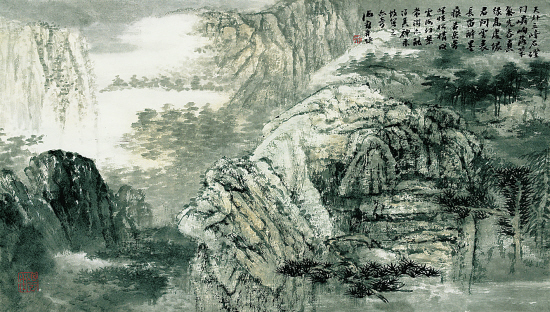

傳統繪畫是中華文化傳統的結晶,這是民族藝術的自信之源和精神財富,千百年來一代代人繼承下來,遺傳後人。蕭海春希望,政府管理者、觀眾、社會輿論,能足夠自信地釋放出中華傳統文化、中國傳統繪畫的強勢能量。未來10年、20年中華民族一定能夠重拾足夠文化自信,這源於傳統文化的底氣。

圖説:山水名家蕭海春的作品 網絡圖

旱地拔蔥“創新”

“傳統不是一成不變,晉唐宋元的創作不是旱地拔蔥,脫離傳統根基的一孔之見的創造,都是曇花一現”。過去幾十年部分當代水墨試錯,已經付出了代價。大壺提到,中國傳統畫是耐看的藝術,這是傳統的精髓價值。

蕭海春道,中國繪畫和西方繪畫,都是向經典學習的問題。如果對中國文化歷史的成因、産生、特點、語言這方面都是陌生的,傳承是很難達到的。中國山水畫的超然構成值得觀眾慢慢體會,欣賞山水,沒有開始,沒有結束,特別是一幅長卷,古人觀畫是一種遊觀的欣賞,像直升機一樣的視角,有別於西方追求逼真。

藝術家發言代表了美術工作者的思考想法和對未來的追求。可是,未來中國傳統美術在哪?怎麼面向未來,做海派美術的傳承發展?文廣局藝術總監吳孝明總結,傳統和創新是一體兩面,不是封閉式是開放的。“上海的美術工作者在傳承優秀傳統文化發展工程上,要有表現,不能缺位,作品堅持導向、堅持自身藝術追求、堅持人民性。通過實踐和思考,給大眾帶來藝術正能量。(新民晚報記者 樂夢融)