徐悲鴻(1895 — 1953)是中國現代美術的奠基者,為中國現代美術發展做出極大貢獻。他是傑出的美術家、美術教育家。他在中、西畫藝術創作、教育、研究等領域都有卓越成就,而書法創作也貫穿其一生。他的書法也有著鮮明的個性風格和時代精神,只是其書名為畫名所掩,不像繪畫那樣廣為人知。本文專論徐悲鴻書法藝術,從書法師承借鑒、創作風格、筆墨形式、書學思想、融合碑帖等角度,試闡論徐悲鴻書法藝術特徵。

一、博納傳統與自標新格

(一)潛心碑書

徐悲鴻幼小即學書,弱冠遊學滬上得識康有為、沈曾植等前輩,執弟子禮居康有為門下。這是徐悲鴻學書的重要轉捩點,他從此接受了康氏碑學思想並重點研習北碑系統。徐悲鴻自述曰:“吾因學書,若《經石峪》、《爨龍顏》、《張猛龍》、《石門銘》等名碑,皆數過。”北碑骨力雄強,氣象渾穆,點線厚峻,意態奇逸,康有為稱頌為“十美”。徐悲鴻還極愛造像類石刻,如《龍門二十品》等,認為它們中的許多品例都少有規矩程式,頗具縱橫自在、天真爛漫之趣。

除北朝碑刻外,徐悲鴻還追溯秦漢及以上書跡,如甲骨、金文、秦篆、漢隸等,這些書跡與北碑同樣有著樸茂、渾穆之氣。這種格調和氣息,既是清中葉以後碑派書家們所追求的,也是徐悲鴻書法的傳統根基和表現精神之淵源。從他著名的集散盤金文《東井左圖七言聯》可看出他對三代銘刻的重視,至於秦篆漢隸筆意則更多蘊含其書作中。悲鴻先生酷好碑派書跡到了“坐臥與共”程度,據他的學生回憶,他在客廳挂《楊淮表紀》整張拓片,他的床頭一直放置有影印本“散氏盤銘”、“二爨”等。

(二)碑、帖並重

不像康有為那樣尊碑抑帖,徐悲鴻對碑與帖是兼收並蓄的,史上帖學系統名家及碑學書家,有不少是他喜愛的,如鐘繇、王羲之、羊欣、王遠、鄭道昭、李邕、顏真卿、懷素、蘇東坡、徐渭、王覺斯、鄧石如等。徐悲鴻《題王鐸書法幅》曰,“所藏王覺斯書十余幅,以此帖為第一。除倪文正一幅外,殆無可與抗衡者。懷素以來,殆罕有其匹”,將王鐸推至極其崇高的地位。葉喆民先生回憶:

徐先生在欣賞商周甲骨、鐘鼎文字與漢魏碑志、造像字體的同時,還重視學習唐宋墨蹟、閣帖及明人草書……他尤其喜歡倪元璐、王鐸、傅山等人的行、草書,常對我稱讚説“倪元璐字格調最高”,“王鐸草書是懷素後第一人”。

鐘、王帖係書法在徐悲鴻書法中留下痕跡,更多存留于其行書作品以及簡札小字裏,如書于 1930 年代初中期的《贈舒新城戊午題畫詩》、《贈菊瑞夫人詩》、《書韻君詩》等行書條幅以及眾多信牘類作品,其中有王羲之聖教序的筆意以及其他古代法書痕跡,而且,徐悲鴻常以《集王聖教序》等帖係經典法書作為年輕學書者的範本,足見他對帖學法書的看重。糅融碑、帖、轉益多師,廣納博取,正是晚清民初一些書法大家的取法特色,如趙之謙、沈曾植、康有為、于右任等人,徐悲鴻也有著同樣的借鑒理念,其書法因而風格自標又多姿多彩。

(三)入古出新

繼承傳統與標樹新格是藝術創作歷久彌新的命題,美術史、書法史上的大師們均為納古與創造、借古以開今的典範。徐悲鴻書法在廣泛繼承先代書法精華基礎上也同樣寫出新意,主要體現在:

1、不拘于師從之限,既一定程度繼承了康有為書法衣缽,更在康氏澀、樸、霸悍書風之上變化出自己的個性面目,即樸茂、圓厚、拙稚、爛漫之格調;

2、學碑而舍其形似,雖曾主攻北碑,卻不過分表現北碑之剛猛、生硬、棱角分明,沒有簡單追求形似,而是以圓筆化之、以拙稚潤之、以帖學糅之,只強調某些體勢與氣息上與魏碑體的通連,由此而自成一體;

3、篆隸古質神韻的活用,篆籀、漢隸等的樸厚風神及金石之氣被合理運用到行、草書創作中,從點畫筆法至通篇韻律,讓人感受到的是新的時代精神而非秦篆漢隸形式的簡單照搬……鮮明的個性和融通的功力讓徐悲鴻書法充滿魅力,如《二十世紀中國書法史》一書中評論的:

從徐悲鴻的學書取法上可以看出,他是善於取捨的大家。在書法創作中,他繼承了康氏稚拙而不加矯飾的碑學品格,而又能融帖于碑舍去了康有為的苦澀生硬處,從而形成了濕潤婉轉的藝術風格。因此,徐悲鴻的書風並存著魏碑的勁健、帖學的婀娜與孩童般的天真爛漫,點畫之間富有形象美。這是一種與眾不同的風格。徐悲鴻對近現代書法史的意義正在於此。

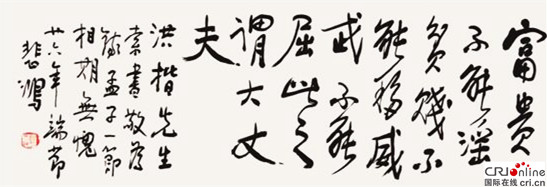

徐悲鴻書法《孟子》一節(1937年)。上海市徐悲鴻藝術研究協會供圖。

二、徐悲鴻書法形式美摭析

(一)徐悲鴻書法點畫用筆特色

筆圓勢曲

這主要體現于點畫用鋒上、線條形態上、結字構形上。徐悲鴻書法用筆用鋒主要是逆鋒起筆、藏毫中鋒行筆,筆觸多圓潤重厚,較少有圭角鋒棱類點畫。徐悲鴻雖看重北碑,但並沒有因形取形地照搬魏碑體代表性的方直筆畫,而是拋棄方筆直勢,就圓近曲。除了直、橫等筆畫較有直勢感外,其他筆畫大多呈圓筆曲勢,其實徐書的橫畫也常常作上彎狀。這樣的選擇既來自乃師康有為的書法,也與徐氏看重傳統帖學有關。少用“方、直、硬、露”,而更喜“圓、曲、藏、潤、拙”,是徐悲鴻書法點線形態特徵之一。

中鋒為主,中側兼顧

中鋒行筆是上述筆圓勢曲的一個成因。推崇碑版書刻的悲鴻先生卻完全捨棄北碑主要筆畫形式,這與其他取法北碑的書家很不同。這或得益於他借鑒傳統的兩個關注點:一是上古篆籀、漢隸等書體,二是清末諸家及同時期的于右任等人。從 1920 年代末至 1953 年逝世,徐悲鴻書法一直堅守中鋒,這種用筆用鋒令其書厚重沉著且顯拙樸之意,點畫堅實而骨力暗含。

但徐氏並非一味拘守中鋒(如沈尹默等書家),悲鴻的中鋒點線常常顯出側鋒態,這其實是行筆時中側並用,中鋒為主、輔以側鋒的結果,如《兒童煙雨五言聯》中“法”之“長橫、厶”,“妙”之“玄”部等等,都有正鋒中顯露側鋒的筆觸效果。徐書雖不及康有為中鋒的力度和粗放感,卻因講求細節而生發了較多的點畫細部變化,徐的這一筆觸特點與于右任的線條有些相類似。

使轉為主,較少提頓

徐悲鴻行書或行楷書往往省略了傳統的提按筆法,而多用使轉法。漢末魏晉時期,楷、行書形成並日益成熟後,提按筆法遂成為主流筆法,悲鴻先生較少運用之,其實是更親近於魏晉以上的篆隸筆法以及草書運筆方式。其細節體現:一是橫折部一般做簡單的圓轉,而形成不規則的圓弧形,代表性的部首有“口、田、日、卩”等;二是其他轉折類筆畫、部首如“宀、幾、∟、四”等亦常出以圓轉而非直硬方折。少提頓、多使轉的寫法也讓悲鴻行楷多了些個性特色。

“中實”、“端虛”,線條簡捷明快

傳統楷、行書因講究提頓法,筆力一般集中在筆畫起訖處或線條兩端,筆畫中段或顯浮弱。清碑學家看到了這個問題,比如包世臣就主張“中實”、反對“中怯”,包氏曰:“用筆之法,見於畫之兩端,而古人雄厚恣肆令人斷不可企及者,則在畫之中截。”清碑派書家除北碑外還用功於篆隸等銘刻書法,筆力靡弱問題在他們筆下有所改變,伊秉綬、楊守敬、吳昌碩、康有為等人中側鋒行筆時注重筆畫中段的紮實厚重感。徐悲鴻也較重視線條中段的穩重厚實,其筆畫一般為勻粗;點畫起筆常藏鋒逆行,而收筆處有時順筆停駐,不太強調訖點的回鋒結束動作,形成“中實”、“端虛”的筆觸,或曰左實、右虛的筆畫,如此則起筆含蓄蘊藉,收筆粗放不拘,而且,這寫法愈是長畫愈顯著,短筆、點畫反而逆回收止;不過在一字中,這樣的筆畫一般並非字的末筆,末筆仍注重傳統收筆法的運用,以求得整字的“完整性”。徐書由於不注重提按類寫法,點線看上去簡捷明快。這種技法本屬草書(重使轉、少提頓),徐悲鴻用之於行楷類創作,且去掉康有為的抖動式澀筆,於是增添了流暢、稚拙感。

多種書體融于筆端

悲鴻先生是廣納碑、帖,多種傳統流派集于一身的現代書家,其作品雖個性彰顯,但亦時時溢露傳統痕跡。《一怒千變五言聯》有顯著的龍門二十品等魏碑風格,並蘊含LiSu 筆意,可以説是以行意寫碑,其中“定、是”的聯綴筆畫頗有意趣,從“一、下”等的收筆出鋒看,其“端虛”寫法或源自漢隸的波磔;《亦歡鴛鴦宿上林條幅》則全以“二爨”風格寫出;《兒童煙雨五言聯》含康南海等後碑學書家的體格,行筆中暗存篆籀金石氣息,筆畫滯遲,躪躒行筆,凸顯著厚、重、樸、拙。篆籀筆意乃徐書大字作品主要氣息之一,從他的集散盤金文《東井左圖七言聯》可看出對三代篆體的鍾愛以及高超運控能力。《贈舒新城有感四章橫幅》更呈現出多種傳統寫法:“二王“一路帖學風格、魏碑、漢隸、篆體等技巧均有顯現。《萬物並育而不相害條幅》則存留較多的隸意。LiSu 與真楷筆法上主要差異是前者還極少提頓筆而以絞轉、平動運筆為主,後者則大量運用提頓法,《萬物並育條幅》有大量LiSu 結構及用筆法,而這類寫法屬徐書大字作品主流技法之一。

富於個性的點畫細節

徐悲鴻書法線條特色除上述幾點外,還有一些值得稱道,比如點線變化豐富,比如頗具個性的點線形態等等。書于 1935 年的《贈舒新城有感四章橫幅》屬點線豐富變化的代表作;點畫輕重、枯潤、濃淡、粗細、字形大小、正欹,楷、行、草、LiSu 體轉換等,不一而足。該作雖尺幅不大(33×126cm),但字數較多,既可作為研究徐書師承淵源的參考,又是書法藝術形式豐富性的典型。同樣書于 1935 年的《贈舒新城別友一章橫幅》也頗具點畫多樣性特徵。徐書許多寫法具有個性色彩,比如“四、口、冖、目、田、皿”類部首的上部大都寫作弧曲形“點”或右弧形,左右方向、左右下方的長筆也頗醒目,一般為斜長畫、豎長畫、走之、撇、捺等。這雖然部分來源於康南海,但在悲鴻筆下亦出己意,如徐氏後期的撇捺筆往往大力下衝,又如其個性十足的“悲鴻”署名等。

徐悲鴻書法《孟子》一節(1937年)(部分)。上海市徐悲鴻藝術研究協會供圖。

(二)徐悲鴻書法結構特色

豐富多變的字形

徐悲鴻書法形式的豐富多彩還表現在其字形的變化上。徐書字形形態分兩類:大字楹聯,卷冊信札題畫類小字。

大字楹聯條幅類作品字形正方、縱長互現,以正方字外廓居多,縱長字形間或出現,也有橫扁形的,像《秋風凝露五言聯》縱長字形有“風、果、華”,正方字形有“催、熟、露、明”,橫扁形的有“秋、凝、益”,各種形狀字數比例大體均衡:3:4:3。這不見得就是作者有意識為之,而是深厚傳統積累與紮實筆墨功夫之上的自然呈現。就如同大師的畫作一樣,隨意為之,亦能契合美的規律且意境深遠。另外一種情況,他的行書條幅、橫幅類作品裏,則大多為縱長字形,如《行書韻君詩》、識有“戊午題畫”的《贈新城條幅》等等。

悲鴻先生的實用札牘類小字作品則以縱長字形為主流,不過實際情況並非這樣簡單,其小字墨蹟字形仍可分兩種:信札類字形多縱長,比如 1935 年致吳廉銘信、1940 年致舒新城信以及致劉勃舒信等,其縱長字形十分明顯;而作品題識、題畫類書跡以及創作類作品中的小字,則字形多種多樣。是否可以説,縱長字形是徐氏實用書寫的字形特徵,而在正式創作中,書者有意識地強化字形體態的多變性。黃養輝先生評悲鴻手札:“他用行草作筆札文稿,雖然隨手揮灑,超脫奔放,如行雲流水,但書寫時全神貫注,轉折有度,疾澀得宜,既含漢隸北魏的厚重,又吸取右軍父子的行筆結構。因此他的行草調高格奇,別出新意。”

曲弧形結構與上拱線型

徐悲鴻書法的圓曲式造型與康有為的“圓筆曲勢”頗相似,康氏破觚為圓、活用北碑、融合碑帖的理念,也為徐氏繼承並弘揚光大,並生發出個性光芒。

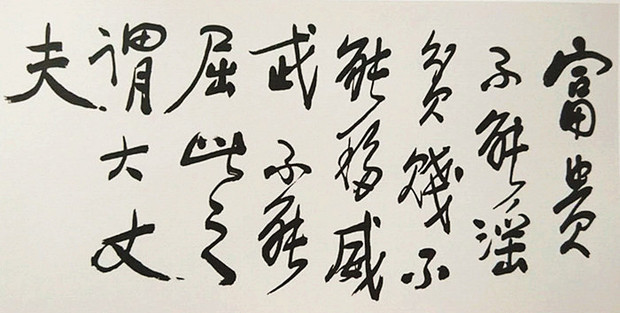

由於徐氏書法圓筆曲勢主導,單字內結構存有大量曲弧形組構,可以説,徐書單字內空間造型為許多大大小小曲圓線分割而成的弧圓空間或空白處。其中突出的一項是橫折類部首大都出以弧轉,即不做常規的換鋒直折,於是折點處皆圓轉成曲弧式的結構“∟”,此外,“∟”等部首也常處理成弧線狀。於是,徐書單字內部構造曲弧線、面塊為多,形成較多的不甚規則的半圓形及各種“U”形結構。需要指出的是,以上特徵更多地體現于其行書中。草書因本以圓曲勢使轉為主,徐書亦不例外。徐悲鴻純草書不多,多是一些間行間草書作,像《豈有只磨七言聯》《孟子富貴不能淫橫幅》等,後者乃悲鴻書作中較為縱逸揮灑者,全以曲勢點線構成,“失水”等字連屬盤桓,令人想起清初傅山的曲勢連綿大草。

悲鴻大字作品橫勢畫的中部多向上拱起,呈上彎狀。如《勸君與爾七言聯》中的“勸、一、杯、與、爾、同、萬、古”等字主要橫筆或橫勢筆皆向上凸拱,《兒童煙雨五言聯》中的“童、説、法、雨、障、思”亦有顯著的上拱型筆畫,約佔作品總字數的 60% 以上。

另外,悲鴻結字又一特色是自由隨意又顯天真爛漫之趣。比如誇張單字的某一部位,形成上重下輕、下重上輕、側傾不穩、拙稚天真的效果。這既來自作者對傳統某些形式的強調,亦來自畫家書法的自如、超脫。

三、徐悲鴻書學思想與書法美學觀淺議

(一)創造為美

徐悲鴻藝術思想體系中,融古與創新是互為因果、同時並重的。徐悲鴻繪畫觀念及創作實踐上,不論是西畫、國畫,都貫穿著繼承傳統、師法自然、自標新格、描繪時代精神的理念。他早在 1918 年就提出中國畫的改良與出新:“古法之佳者守之,垂絕者繼之,不佳者改之,未足者增之,西方畫之可採入者融之。”表明其摒棄墨守成規、宣揚推陳出新的創作觀。對中國古代畫家,他欣賞那些富於創造性的畫家,如李思訓、吳道子、范寬、仇英、陳洪綬、徐渭、石濤、八大、任伯年等,而對一味摹古的清“四王”等則多有批判,他指責末流文人畫“多是八股山水,毫無生氣”,不能表現時代精神。同樣,就書法而言,創新的理念和形式也是徐悲鴻借鑒與創作的參考點,是其評説、創作書法的主要標準。徐悲鴻在《跋包世臣述懷詩卷》中説:

古人作書,俱極意經營,不稍茍且,方其爐火純青,自然遊行自在,當傳世之物,必盡心力為之,不恃工力,如閣帖所傳簡札而已精工如此……三百年來,八大為能簡煉,而王鐸克當雄肆,洵足遠繼山陰,雁行歐、李、然亦未能如完白先生之博大精深也……

悲鴻先生重視上古篆隸、中古鐘、王、北朝碑刻、歐顏,推崇明末清初倪元璐、王鐸、八大以及清碑學鄧石如、康有為等。這些書跡、書家在書史上都頗具有創新色彩。徐氏書史觀和他的繪畫史觀相近似,都以創造性及現實主義作為重要評判依據,創造性、寫實性、時代性是其藝術觀念中的閃光點。

(二)書法美在“德”與“情”

徐悲鴻曾説:書之美在德,在情,惟形用以達德。形者,疏密、粗細、長短,而以使轉宣其情。如語言之有名詞、動詞而外,有副詞、接詞,於是語意乃備。

書之美在“德”,指書法作品折射創作者的主體人格、思想情操、德行境界,作品要有豐富飽滿的精神內涵;書之美在“情”,是説書法須表現創作主體之情性心緒等情感世界。漢代楊雄《法言》曰:“書,心畫也”,唐孫過庭強調書法“達其情性,形其哀樂”。悲鴻先生將書法藝術的主體表現功能概括為“德”與“情”,觀點鮮明地指出書法既非簡單“寫字”,也非一味囿拘于先賢法書的摹古,而是和繪畫等藝術門類一樣,必須反映時代精神,應具有社會現實意義和抒情寫意功能。“德、情”説亦可看作徐氏藝術思想體系中社會現實功用思想的一種體現。其作品《孟子富貴不能淫橫幅》、《多難興邦》、《橫眉冷對七言聯》等都體現了言喻現實的傾向。《跋八十七神仙卷》則突出體現了悲鴻書寫中“情”的豐富性,楊辛先生曾詳細評論過該作之精彩及情緒起伏:全篇精神貫注,一氣呵成,即便纖如毫發的連筆也沒有一絲懈怠;書寫時的情感由平穩趨於激越、達到高潮;情感激發想像,想像又深化情感,行筆愈加舒展奔放,力度亦加強,表現出一種鼓舞性的節奏感;整篇跋文有序曲、有高潮、有尾聲,情感變化如此豐富!

徐悲鴻的書法“德、情”説,揭示了書法藝術美的本質,他還由此闡述了“德、情”與“形”的關係,亦即內容與形式的關係:情感表達離不開法度與技術支持,“情”依“形”而生,“形”是手段,是精神情感的外化形跡,“形”的表現形態主要是點線形式及結構佈局,包括疏密、粗細、長短等筆墨形態變化,而它們又是以書法特有的表現手段如使轉等來聯結完成的,最後構成通篇章法。徐氏以簡練語句概括了書法內容、形式的本質及主要特徵。他同時又指出,“形式”也不一味處於從屬的、服務的位置,他曾言:“內容者,往往屬於‘善’之表現。而為美術者,其最重要之精神,恒屬於形式,不盡屬於內容……善之內容可存而弗論,至其所以秀美之形式,頗可得而言。”悲鴻先生在此強調了繪畫形式、書法筆墨之獨特地位及表現力。

(三)雄渾大氣與天然率真之美

徐悲鴻早年師從康有為,承接康氏碑學思想,也非常推崇北碑。徐悲鴻在談到書法時曾説:顧初民刻甲骨已多勁氣,北魏拙工勒石彌見天真。至美之寄往往不必詳加考慮,多方策劃。妙造自然,忘其形跡。反之,自小塗鴉,至於白首,吾見甚眾,而悉無所成也。

從這裡可體味出悲鴻先生兩種審美趣味:雄強壯美與自然天趣,這與康有為的觀點大體一致。徐悲鴻又説:“北碑拓本,其佳者實集書藝之眾美,如氣勢的渾穆,魄力的雄強,筆法的超脫,以至精神的飛動,各家都能自成一體;綿麗峻峭,洞達涵蓄,都包含于北碑中。”徐氏激賞北碑,一則北碑是面目新穎的正書體,二則北碑壯美雄強氣勢足。徐氏也重視漢代藝術,讚美秦漢質樸雄渾之氣,他説:“中國藝術在漢代已經達到很高的水準,且漢代藝術可算是中國本位的藝術,其作品正所謂大塊文章,風格宏偉,作法簡樸。”他的書法攝取了秦漢及北朝碑石書法的精神。

雖然同樣崇碑,徐氏與康氏亦有不同,徐悲鴻強調碑體渾穆強悍格調的同時,也追求圓潤、樸厚、拙稚,這從其書作中看得出,也是徐書與康書不同處。所以,追求自然天趣甚至稚拙率真感,也是悲鴻書學趣尚。悲鴻讚嘆“兒童如神仙”。他説:“兒童畫之可愛,以其純乎天趣。至真無飾,至誠無偽,此純真之葆,乃上帝賦予人人平等之寶物。”

徐悲鴻推崇清初傅山書法,亦贊同傅山美學觀。傅山主張書法創作的“天機”、“天趣”,認為書法“不期如此而能如此者,天也”,即徐悲鴻所説的書法創作“妙造自然,忘其形跡”。傅山的“拙樸”觀體現在其“四寧四毋”裏,即“寧拙毋巧,寧醜毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排”。徐悲鴻亦主張類似的創作理念,比如他在素描教學中強調“寧方勿圓,寧拙勿巧,寧勝勿凈”之“三寧三勿”,顯然深受傅山影響。徐悲鴻還明確提出,“巧”“是研究藝術者之大敵”。過於經營難免做作,無益於書者真性情溢露,他重視書寫之“情”,並不看好“多方策劃”之“巧”,而看重隨性而為、自然率真、無意于佳乃佳的境界。徐書的稚拙味、樸厚感與其追求天然去飾的藝術主張不無關係。如果拿所謂“天趣”、自然率真等標準衡量悲鴻藝術,則首為書法,其次國畫,再次油畫等。

此外,悲鴻先生還重視書法的節律之美,書法“遂有如音樂之美。點畫使轉,幾同金石鏗鏘。人同此心,會于千古。抒情悉達,不減吾談”,指出書法與音樂的共通處;他曾將篆刻與舞蹈的兩種抽象感進行過比擬;他“既能以書法入畫,又能在書法中蘊含畫意,詩情則統領書畫,使詩書畫熔于一爐,故能韻趣雋永”。作為多能多專藝術家的徐悲鴻有意識也有能力將不同類型藝術做比較和融通,使其書法有了獨特風貌和很高境界。

四、徐悲鴻與民國時期碑、帖融合之書法創作

元明以後傳統帖學漸趨式微,書風普遍靡弱。明末清初張瑞圖、黃道周、倪元璐、王鐸、傅山等為代表的創新主義書家群,在鐘王系統內另辟他徑、各有創新,令人振奮,他們在書法風格史上寫下輝煌的一頁。然而這一抹亮色短暫即逝,隨後,清前葉又為沒落帖學書風所籠罩。清中期碑學崛起,乾、嘉間碑學步入興盛期,書史上出現了帖、碑雙峰並峙的景象。就碑學審美情趣的變異而言,清中葉以來出現了兩種變化:一方面轉向對“古質”、“沉厚”、“金石味”的追求,另一方面則是尋求碑與帖在創作上勾連、融合。阮元、包世臣、劉熙載、康有為等理論家對碑學實踐做了理論上的倡導和總結。

阮元雖強調“古”,但其南北兩派論並非一味偏執、保守、厚古薄今,而是持二元並存、包容兼顧的態度。包世臣在崇碑的同時,並未全盤否定傳統帖學,而是在強調辨別真偽的基礎上進行碑帖糅合。劉熙載《藝概·書概》也強調對歷史書法遺存的包容性,其理念貫穿了碑學與帖學既對立又應該相互交融的思想。康有為在其論著及書法思想中既有對北碑的激賞,又反復強調“變”與標新,“變者,天也”。他雖未在著作中明確指出碑與帖的交融問題,卻以自己的創作闡釋“變”的含義以及碑、帖糅融的價值。可見,碑學理論脈絡中,雖然以推崇碑版書法為主,但有清一代後期開始出現碑與帖熔冶的呼聲,並於晚清民初成為書壇主要審美創作思潮之一。在這樣的背景下,碑帖交融成為書法創作的一種趨向。無論碑帖二元對立理論,還是打通、融合碑與帖的渴求,均體現著以歷史的高度回望書史,總結、整理、反省過去以求開拓未來的普遍意願。這種趨向、思考、探索,集中表現在趙之謙、沈曾植、康有為、于右任、徐悲鴻、沙孟海等晚清到民國一些書家身上,他們在溝通、融合碑與帖的探索道路上各逞其能、標新自立。

趙之謙是最早致力於碑與帖溝通的書家。趙氏行楷中帖的意韻體現得更多些,注重點畫細微處的表現是趙與其他碑派書家的不同處,他極好地處理了關照細節與顯示骨勢的關係。與趙之謙比較單純的以帖寫碑不同,沈曾植、康有為的寫法則顯得複雜、不露痕跡,沈、康書法凸顯了兼收並蓄與融通的意義,康有為書法氣勢雄闊、剽悍霸氣,徐悲鴻正是繼承了康氏書法一部分體格氣象並加入自己的新東西。趙之謙以魏晉南北朝為主要取法對象,沈曾植的借鑒範圍則擴大至兩千多年間的各種書法資源,康有為的傳統取法範圍也很廣。于右任“以帖寫碑”,拋開了趙之謙那種精緻,而著眼于整體氣息和格局的營造上,這與沈曾植、康有為、王蘧常等相似,但于書之魏碑體勢依然顯現,即所謂“碑骨帖魂”;于右任草書雖依於傳統小草一脈,但加入了自家匠心,比如依稀可覓的碑味、精簡的結字法、空疏的結構、非凡的氣魄等。

徐悲鴻同樣博采碑、帖兩個系統的營養,除個別作品外,徐氏書法並不突出顯現北碑形態,甚至使人難以認出來自哪家哪派,這與于右任等人的書作相似,可以看出其消化傳統的本領以及糅合帖、碑的功力。徐悲鴻書法圓筆曲勢的特點與康有為、王蘧常有些類似。徐悲鴻在自由揮寫、隨意組合字形方面並不差于上述幾位書家,這與其畫家的造型運控能力有關,這一點上他比同為畫家的趙之謙更顯得恣性、灑脫。徐悲鴻書法的稚拙率真感在上述幾位大家中很突出,令人不禁將他與徐生翁、謝無量等書家相比堪。比較而言,徐悲鴻書法稚拙中含厚、潤,徐生翁則富有更多金石氣息。有研究者稱:“作為畫家,徐悲鴻並沒有矜才恃氣、一味霸悍,而是靜氣內斂,在書法技法上下苦功研習。對技法的強調和追求,當與他的文人修養有很大關係……他的藝術追求一種含蓄、自然的境界。”徐悲鴻書法的碑、帖熔冶頗具綜合性、獨創性。

從趙之謙、沈曾植、康有為到徐悲鴻等,後碑學時代(晚清至民國間)的碑、帖熔冶型創作或可做以下歸納:

就筆墨技術及點畫效果方面看,大體可分為兩種風格:趙之謙、徐悲鴻等為代表的精緻表現型,沈曾植、康有為等代表的粗放恣肆型。碑派書法總起來説是崇尚雄放、粗樸型筆觸的,趙之謙的“以行寫碑”重回帖學講求精緻筆法的道路上,這是一種嬌正;于右任、徐悲鴻等也有類似的追求,即在寫出大氣磅薄、筆墨淋漓效果的同時,並未放棄豐富細節的表現和對用筆的關注。徐悲鴻素描教學的一個原則是“致廣大”“盡精微”,其寫實主義的嚴謹思想也滲透于書法創作中。徐悲鴻書作嚴謹,很少因錯亂而塗改,這當然得益於其幼學蒙童時的嚴格書寫教育,還與他“準確”“精密”的藝術寫實思想有關。精微的細節表現回撥了康南海等人的過分粗獷。

從碑、帖技術攝取角度看,我們毋寧將趙之謙、于右任、徐悲鴻等人歸為一類,在著意表現碑的體架、帖的筆法方面均勻用力,他們的創作(主要是行楷書)其實均勻照顧到碑、帖兩方面技術,讓這兩種技術手法在書法創作裏均有呈現,用“碑骨帖魂”概括他們的風格非常貼切。而沈曾植汲取傳統的“雜”與“廣”成就其獨特的個性面貌,漢隸簡帛、北碑、米芾、張瑞圖等傳統元素在沈曾植章草中已被熔化得不見形跡了。其他書家,康有為、沙孟海等將魏碑體化作一種氣勢追求,王蘧常則著重把篆籀氣息融于自己的點線中……

碑學興起後書法史出現了雙峰對峙局面,碑學的進一步發展使碑、帖從對立到逐漸糅融,從趙之謙等晚清書家的熔冶碑帖開始,到康有為、徐悲鴻等為代表的個性創作,幾代人、眾多書家的探索留下了多種多樣的碑、帖融合的實踐成果。其中,“新”與“理”乃是這些探索的靈魂,“新”即是創新,“理”即是符合書法創作、符合藝術創新之規律。徐悲鴻等人的作品,在書法風格史、在碑帖交融史上寫下了亮麗篇章。

(編者注:作者王曉光,時任山東濰坊廣播電視報主任編輯,此文為金獎論文之一。原載畢寶祥主編《徐悲鴻獎·新世紀第二屆徐悲鴻學術研討會論文集》安徽美術出版社 2013 年 6 月出版。編者稍作修改。)