原標題:服務陣地建到家門口 服務項目群眾説了算 浦東新區全面建設群眾“家門口”服務站

當下,不少村居民,尤其是年輕人,表示基本沒與村居委會打過交道。為什麼呢?部門太多,不知道找誰;找到了村居委會,結果發現挂的牌子很多,但資源太少,很多事情都辦不了,還是要跑到社區事務受理中心或者區級部門;知道找哪個部門,但等到下班後或者週末去辦事了,結果辦事機構也下班了……

遇到這些情況,怎麼辦?

今年初,浦東新區提出要以建設村居綜合性服務站建設為抓手,實現“生活小事不出村居、教育服務就在身邊”,破解“服務群眾最後一公里”難題,也就是構建群眾“家門口”的服務體系。浦東新區區委書記翁祖亮對此非常重視,針對“家門口”服務站建設提了“功能要綜合、選址要便民、服務項目要有針對性、服務方式要簡單明瞭”的要求,提醒要避免行政化機關化、避免重展示輕功能、避免有管理無痕跡、避免佈局僵化不靈活。

服務陣地建到家門口 群眾可以“點單”

據浦東新區地區工作委員會工作人員介紹,建設“家門口”服務站,即以村居黨建服務站為依託,把村居民活動室、志願者服務站、青年中心(少先隊之家)、婦女之家等現在已經有的站點系統集成在一起,建設一個開放度高、功能齊全、上下聯動、左右互通的綜合服務平臺。“在這個過程中,不給基層增加負擔,不增加機構和人手,只是進行資源的整合。”

光有平臺可不行,還必須得有實實在在的資源。那麼村居服務站的資源哪來?據介紹,主要有三類,一是體制內下沉,二是區域裏整合,三是群眾間挖掘。

體制內下沉的資源有黨群、政務、生活、法律、健康、文化、社區管理等七大類,涉及將近19個區級部門和所有的街鎮部門,有的是從街鎮下沉到服務站,有的甚至是直接從區級部門下沉到服務站;區域裏整合的資源主要指服務社區的市場主體、社會組織等,還包括通過區域化黨建整合的駐區單位資源和“兩新”組織資源;群眾間挖掘的資源主要指村居內生資源,包括文體組織、熱心服務社區的骨幹達人等。把三類資源整合到服務站這一個終端上,使政府力量、社會力量、市場力量、專業力量在這裡高度融合。

通過項目化的運行方式,精準化、便利化服務群眾,實現“日常服務、就在身邊,應急服務、一鍵辦成”。舉例來説,生活服務延伸至村居,通過對接“點幫幫”的市場服務,可以使老年人不出小區和村宅,就能滿足水電煤繳費、柴米油鹽、新鮮蔬菜購買等日常需求,可以極大地便利居民。

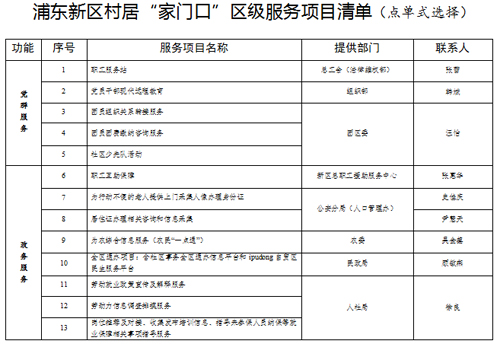

據了解,在整個工作推進中,有三張清單,分別是服務需求清單、服務資源清單和服務項目清單。這三張清單,由群眾説了算,群眾可以“點單”。

服務需求清單,通常是街道設計調查問卷,召開居民區開放式空間討論、居民會議等,排摸居民需求,分析社區居民需求呈現的主要特點,形成每個居民區的服務需求清單;服務資源清單,即全面梳理區相關職能部門可以下沉到村居的公共服務資源,以及村居區域內的市場、社會、自治共治資源,結合需求情況、區域特點和中心任務,形成和發佈資源清單;服務項目清單,是對接資源和需求,確定村居服務內容,推出若干個服務項目,滿足不同群體的多樣化服務需求,切實提高服務的專業性和社會化水準。

“家門口”服務站同時也是村居自治共治的平臺。不僅在開始階段,把選擇服務項目的決定權交給群眾,而且在項目運行一段時間後,群眾對服務情況有評價權,街鎮、村居再根據群眾的評價,調整服務項目。

陸家嘴街道“全崗通”辦事一步到位

在陸家嘴街道市新居委會辦公室的“接待”前臺,社工王靜正在緊張地忙碌著。一張桌子、一台電腦、一名工作人員,居委會裏一個類似企業“前臺”的空間,就能“全崗”受理居民大大小小的訴求。王靜説,辦公室每天都有值守的社工,負責接待前來辦事的居民。

“全崗通”社工王靜正在接待前來辦事的居民

“現在每個社工都掌握了全部條線的工作,居民前來辦事,不必再找到特定條線的社工,負責接待的值班人員就能當場辦結,當場處理不了的複雜問題,也會記錄下來,通過街道自主開發的後臺系統傳給負責的同事,要求在兩個工作日內回復。”王靜説,現在居民辦事“多頭跑、反復跑”的現象已經不存在,不值班的社工也不必待在辦公室裏,可以到負責的塊區開展“上門服務”。

據王靜介紹,市新居民區劃分為若干“塊區”,由社工擔任塊長,明確“塊長責任清單”,承擔第一時間聯繫居民、第一時間排摸信息、第一時間發現隱患、第一時間調處矛盾等的責任。通過建立“塊長”負責制,促使每位社工主動上門、經常走訪,知民情、解民憂,不斷提高為民服務的意識和解決問題的能力。

這些工作方式上的轉變為居民帶來了真正的便利。前段時間黃梅天幾乎天天下雨,家住底樓的老周家天井漏水,趕忙來到居委會報修,“全崗通”社工直接幫他撥打了物業維修電話,約好師傅上門查看,以往要找條線社工接待,現在“一步到位”。

社工上門走訪

陸家嘴街道屬於較早呈現出業態多樣化、利益多元化、群眾訴求多樣化的綜合社區。作為第一批試點的街道,陸家嘴的“家門口”服務體系目前已經建立起“1+8+3”的架構,即一個服務平臺——居民區“家門口”服務站,黨群、政務、生活、法律、健康、文化、社區管理、自治八項服務功能,以及“全崗通”、信息化及自治家園三個服務支撐平臺。

街道自治辦主任高睿説,“家門口”服務體系建設過程中,陸家嘴街道一直強調以居民需求和目標為導向,以制度建設和信息化手段為依託,在有限的物理空間中深耕服務內涵,不斷提升社區治理的科學化、智慧化、精細化水準。

四個街鎮進行試點 成果將在全區推廣

目前,浦興路街道、川沙新鎮、陸家嘴街道、書院鎮為首批試點街鎮,已經開始推行。“兩個街道、兩個鎮,有居委,有村委,儘量涵蓋各種類型的居民區和農村進行試點,形成一定的經驗,然後在全區進行推廣。”浦東新區地工委工作人員解釋。

據悉,除了上述提到的陸家嘴街道外,其他三個試點街鎮也已取得明顯效果——

浦興路街道銀橋居委“家門口”服務站

浦興路街道通過科學規劃、總體佈局、整合資源、系統集成,積極構建“家門口”服務體系“6+6+40”的總體佈局(第一個“6”即6個“家門口”專業服務園,包括:黨建同心園、大愛樂業園、戲曲文化園、科普示範園、大愛公益園和長安法治園,第2個“6”即6個“家門口”綜合服務園,“40”即40個居民區“家門口”服務站),實現服務“專業辦”、“就近辦”、“門口辦”、“互助辦”。加強黨建引領,集成家門口服務“七項基本功能”。培育“全崗通”社工,努力踐行“讓居民群眾少跑路、少進門、少找人”“三個少”的服務承諾。結合園林創建,實現家門口服務“100%滿意”。

川沙新鎮七灶村“家門口”服務站

川沙新鎮則在七灶村試點“家門口”服務站建設。一是建立需求眾籌機制,通過走訪、黨小組討論,意見徵詢會、下發徵詢表等形式,自下而上廣泛分類提取需求,以海量多元的信息為基礎,提取需求菜單,作為增設服務項目的依據。二是三級聯動推動資源下沉,積極尋求優質服務資源向村宅延伸的途徑,社區層面以黨建聯席會議、項目化結對共建等形式,發動轄區駐區單位黨組織黨員為村居民服務貢獻力量。新鎮層面,聯合機關各辦、事業單位以及區域化黨建促進會川沙分會成員單位建立公共服務進村居資源平臺,依託新區各委辦局,建立文化、醫療、教育等服務預約制度。三是拓展為民服務項目,按照村民需求,設立一口式便民服務窗口,打造全科衛生室升級版,開設老年人助餐點,形成“家門口”服務體系。

書院鎮塘北村“家門口”服務站

書院鎮塘北村則是堅持為民、便民、利民為目的,把“零距離”服務群眾作為出發點和落腳點,積極整合各類資源,打造一站式服務平臺,切實解決農民辦事“第一步”難題,讓群眾辦事只需進“一個門”,逐步實現了由管理型職能向服務型職能的轉變。在黨建類服務方面,細化為黨建品牌項目、黨組織延伸服務、黨員優質教育服務、黨員志願服務和黨員公益服務。在政務類服務方面,包括社區綜合服務設施和社區服務中心體系。在生活類服務方面,包括慰問服務老年人服務、村民住宅水電應急維修服務、垃圾分類管理等。在法律類服務方面,包括分層分類人民調解項目、律師進村項目、法律志願者服務項目等。在健康類服務方面,包括村衛生室、醫療補助制度、“健康浦東·惠民醫盟”、健康自我管理小組、紅十字會等服務。在文化類服務方面,包括村民文化活動中心、“塘北論壇”、“十佳”創評制度、獎學助學制度、家庭文明建設等。在城市管理類服務方面,包括網格化管理平臺、社區治理綜合信息平臺、環境治理、村務信息化平臺等服務。

據悉,除了上述四個試點鎮,其他街鎮也有一些可圈可點的做法:高行鎮為給居民群眾提供有效便捷的服務,全面啟動了社區事務延伸服務工作,經過不斷完善,現有104名延伸服務受理員在35個居(村)委受理點提供202項服務;北蔡鎮“易生活”平臺,以互聯網和眾創眾籌思維,以線上線下服務聯動,以公益微利服務領域為著力點,以黨建為引領,以政府有形之手、市場無形之手、市民勤勞之手同向發力,打造的智慧社區綜合服務平臺,滿足群眾“家門口”的服務需求等。

根據推進計劃安排,浦東新區今年“家門口”服務站建設將覆蓋30%的村居。2018年底,將實現浦東全覆蓋。